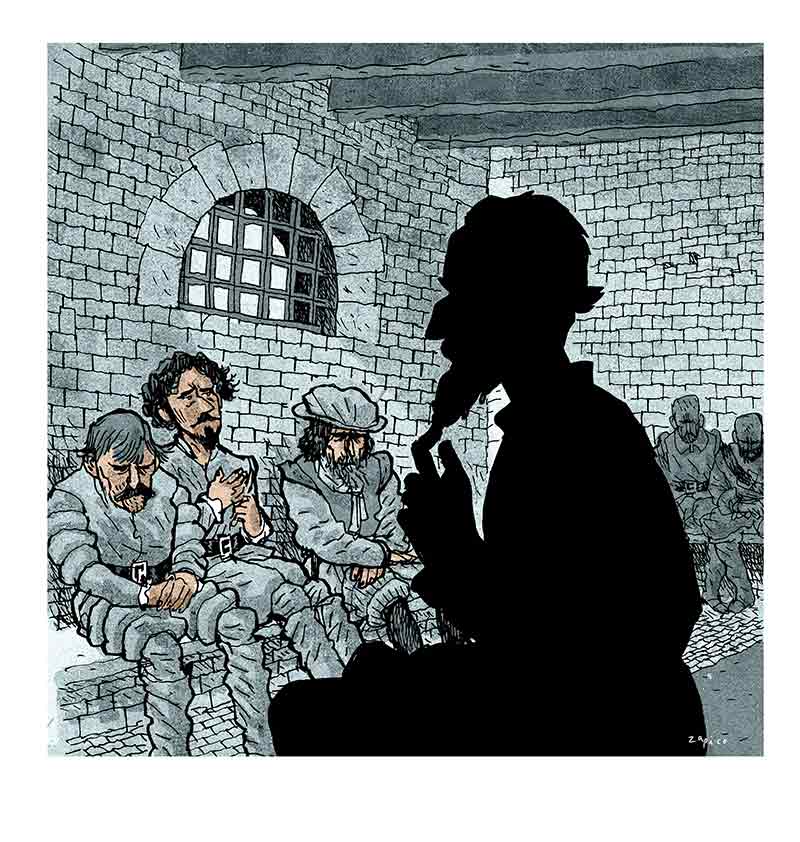

Miguel de Cervantes: vacaciones en la cárcel

El Quijote, obra maestra tan celebrada por intelectuales, académicos y eruditos, nació en un lugar de lo más humilde: una celda de la cárcel de Sevilla.

Texto: Antonio ITURBE Ilustración: Alfonso ZAPICO

Sevilla, 1597

Desde una celda de la cárcel de Sevilla, el empleado gubernamental Miguel de Cervantes Saavedra rememora las desventuras y entuertos de una vida calamitosa que lo han llevado sus ya quebrantados huesos hasta esa mazmorra andaluza acusado de malversar unos dineros de los impuestos que recauda.

Con el frío metido en las carnes por la gélida humedad de unas paredes de piedra que rezuman agua, le viene a la cabeza su alistamiento como soldado en las tropas comandadas por Juan de Austria y ese Golfo de Lepanto donde insistió tozudamente en participar en la batalla a pesar de padecer fiebre. Una herida le dejó la mano inútil para siempre.

Al regresar hacia España licenciado y con cartas de presentación favorables de su capitán, parecía que podría encontrar algún acomodo de funcionario en la corte que le proporcionase cierta placidez. Pero la suerte volvía a girársele: en medio del Mediterráneo secuestraron su barco unos piratas berberiscos y en vez de ver colgada sobre su cuello una medalla tras sus acciones en Lepanto, le colgaron una tonelada de cadenas. No lo iban a soltar hasta que desde España se pagase el rescate. Y aquí se dieron una prisa loca para salvar a un veterano de guerra: cinco años de mazmorra en Argel.

Suspira en este otro presidio de Sevilla mientras espera la hora en que el carcelero eche por entre los barrotes un coscurro de pan seco, que es toda la pitanza del día. Recuerda cómo por fin llegó a España derrengado, envejecido y con el brazo inútil colgando. Solicitó un empleo honorable como funcionario del reino tras su penoso cautiverio. Lo que le dieron es un trabajo malo de cobrador de impuestos e impagos. Muchos años después en ese país del Lazarillo de Tormes alguien inventará la figura del cobrador del frac. Él es a finales del siglo XVI un cobrador del frac pero sin frac. Y como la suerte le es tan esquiva como los dineros de los que siempre anda corto, el depositario donde tenía parte de la recaudación se esfumó y en ese año del Señor de 1597 ha acabado con sus huesos en la Prisión de Sevilla.

Y es allí, en esa sombría soledad y pasando revista a tantas desventuras y descalabros, que se le viene a la cabeza y empieza a trazar el primer esbozo mental de las andanzas febriles de un hidalgo llamado Alonso Quijano que queriendo arreglar el mundo sólo conseguirá en su delirio hacer que lo muelan a palos.

Recordando esos momentos de iluminación en el trullo, años después escribe en el prólogo de El Quijote “¿Qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados en otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación”.

Tres meses se pasó becado por el reino de España en la mazmorra lúgubre de Sevilla. Sentado en una banca de madera podrida de una celda sombría nacieron en su cabeza las andanzas de ese caballero descabellado que se enfrenta a todos los villanos del mundo con una armadura de hojalata. De allí salió cabalgando en su caballo maltrecho ese súper-héroe mesetario y melancólico que tropieza una y mil veces pero, no lo duden, es un héroe, porque se cae mil veces y mil veces se levanta. Leer el Quijote es el mejor taller de escritura que se pueda imaginar.

¡¡¡¡¡Quijotesco!!!

Como si fuera un episodio disparatado de El Quijote, poblado de necios y paniaguados, hace unos años las autoridades municipales de Madrid, en 2015 removieron tierra, y cielo y conventos armados con escáners, radares y forenses con ojos de rayos X para recoger con cucharilla los restos mortales del ahora insigne Don Miguel de Cervantes Saavedra, emparedados durante varios cientos de años en el Convento de las Trinitarias con religioso desdén. En un revoltillo de calcio con los restos de otros 16 difuntos que han acompañado al egregio escritor en confusa promiscuidad durante siglos, le encargaron una lápida, los políticos se hicieron fotos y hasta, para más perturbar su descanso, le pusieron el himno de España para hacer que todo tuviera una solemnidad grotesca. Si Cervantes hubiera podido hablar igual les hubiera dicho lo de Groucho Marx en su lápida: “disculpen que no me levante”. Porque las autoridades españolas que ahora se mueren por sus huesos son las que dieron con esos mismos huesos suyos en la cárcel en más de una ocasión.

Por motivos que forman parte de los misterios atávicos de la literatura, han salido más obras maestras de las cárceles que de los talleres de escritura. Oscar Wilde, Celine, Sir Thomas Mallory, Miguel Hernández o Daniel Defoe encontraron la inspiración entre rejas. O simplemente llevaban de serie la inspiración y lo que se encontraron encima fueron las rejas.