Herman Melville: engullido por Moby Dick

Melville vivió peripecias de juventud en los mares del Sur que alimentarían algunos vigorosos libros de aventuras y serían el poso para su gran obra: “Moby Dick”. Igual que para el capitán Achab, la gran ballena blanca fue su maldición: el fracaso de ventas y crítica de Moby Dick lo hundió en la desesperación.

Texto: Antonio ITURBE Ilustración: Alfonso ZAPICO

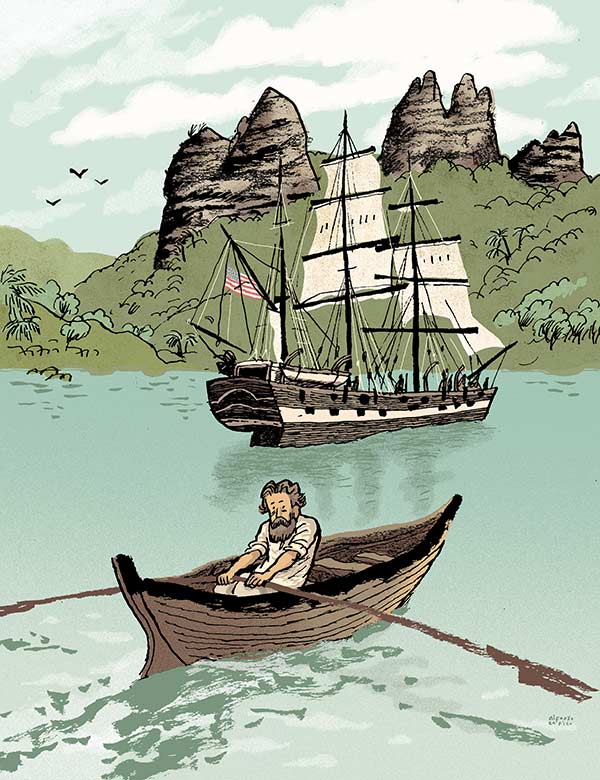

Verano de 1842

Al avistar en mitad de la bahía a una milla de la costa, el barco con las velas acuarteladas para tratar de permanecer lo más quieto posible sobre el agua, da un suspiro de alivio. Los nativos de las islas del Pacífico que bogan con fuerza lo siguen observando de reojo con curiosidad: la barba y el pelo muy crecidos y la túnica de tela a la manera de un lugareño de las Marquesas, pero con la piel blanca, le daban un aspecto singular.

Han sido unos meses agitados desde que decidiera abandonar el barco en el que se había enrolado impelido por un afán de escapar de la vida mediocre que llevaba en Estados Unidos. Desde que su padre falleció cuando él tenía doce años, todo había sido arduo en la subsistencia familiar y de una grisura que no podía soportar. La Navidad del año anterior se había embarcado en el ballenero Acushnet, pero después de quince meses dando tumbos por el mar, decidió echar pie a tierra en cuanto tocaron las islas Marquesas. Abandonó el barco en la isla de Nuku-Hiva sin tener muy claro cuál era el plan. Los vagabundeos por el interior de esa isla exuberante lo llevaron al paradisiaco Valle de Taipí. Lo malo es que cuando llegas a un paraíso siempre hay alguien que había llegado antes que tú.

Mientras el bote lo aleja de la costa y lo pone a salvo –o al menos abre un nuevo ciclo de aventuras- rememora cómo fue hecho cautivo por los lugareños. Pero sonríe al pensar que fue un prisionero de lo más confortable, y no le faltaron todo tipo de placeres en esos meses. Pero cuando llegó el bote de una nave que precisaba tripulantes con un traductor para negociar con el jefe de los taipianos, vio que era su oportunidad de volver a lanzar los dados, salir de la modorra y ver dónde lo llevaba el destino.

No esperaba que sus benévolos captores fueran tan reticentes a dejarlo marchar, y la cojera producida por una herida que se hizo al llegar a la isla, tampoco ayudó en el momento en que decidió acelerar los trámites y echar a correr hacia la playa.

Nuku-Hiva queda atrás. Ve el barco al que se dirigen hacerse cada vez más grande a sus ojos y por fin puede distinguir con claridad los contornos. No es de gran tamaño, la arboladura se nota algo desmañada y las velas descoloridas hacen pensar en que la nave no pasa por la mejor situación. Aun así, no le desagrada el porte que tiene, le parece un barco de líneas desenfadadas, uno de esos barcos reciclados que han sufrido varias reformas tras haber sido utilizados en diferentes cometidos. Pero hay algo que distingue su ocupación de manera inequívoca: cuelgan por la borda los botes. Y al verlo esboza un gesto que no es malo ni bueno, sino de aceptación. Esos botes por la borda preparados para ser arriados al agua de manera rápida le hacen saber que va a embarcar nuevamente en un ballenero.

Desde el alcázar de popa observan su llegada con un catalejo y él alza la mano a modo de saludo.

Al subir a bordo de ese barco de casco oscuro la tripulación, mayoritariamente indígena, lo recibe de manera afable y ruidosa. Reina en la cubierta la suciedad y un cierto desorden, pero el ambiente no parece hostil. De hecho, encuentra un par de marineros a los que había conocido en otros puertos: un veterano que en aquel momento estaba enrolado en un barco de guerra al que trató en Río de Janeiro y un joven marino con el que compartió pintas de cerveza en los figones menos recomendables de los muelles de Liverpool. Había en esa vida errante de los marineros una camaradería desapegada que le agradaba: amistades sin amarras ni obligaciones. Por eso cuando el capitán lo invita a su camarote para que firme el contrato de enrole en el barco, él lo mira con amabilidad pero también con resolución.

-Le ofrecemos un contrato de larga duración en nuestra compañía. ¿Va usted a firmarlo?

-Preferiría no hacerlo –le contesta.

Sabe que se quiere ir de ahí en ese barco y así se lo hace saber educadamente al capitán, pero Melville le pone una sola condición: que figure en el contrato que será libre de abandonar el barco y su vinculación a la compañía naviera en el primer puerto que toquen si ese es su deseo.

El capitán suspira con resignación. Tampoco le sorprende. Está acostumbrado a tratar con esa escoria de vagabundos del mar, inadaptados sociales incapaces de echar raíces siquiera en la cubierta de un barco.

Cuando el contramaestre lo acompaña para mostrarle sus nuevas ocupaciones, va pensando en que, de alguna manera, el destino insiste en llevarlo a un buque ballenero sin que él le vea el sentido. Todavía no sabe cómo cristalizarán todas esas vivencias diez años después, cuando ya haya dejado la marinería, haya abandonado los ropajes exóticos por un traje convencional, se haya casado, se haya aposentado y trate de ganarse la vida escribiendo, no sin muchas dificultades. De sus aventuras como marino de un ballenero saldrán muchas de las vivencias que alimentarán una gran novela llena de aventura y delirio y simbolismo que se titulará Moby Dick. Allí el narrador de la historia, un marino enrolado en un ballenero enrolado a las órdenes de un capitán llamado Achab obsesionado en dar caza al gran cachalote blanco que le arrebató una pierna, nos susurrará en la primera línea: “Llamadme Ismael”.

La ballena incomprendida

Moby Dick es una novela poderosamente hipnótica desde su primera línea. Sin embargo, fue el principio del declive de Melville. Después de haber sido recibidos sus primeros libros de aventuras marítimas con cierto éxito, se volcó en la redacción de su gran obra, pero Moby Dick no fue una obra comprendida en su tiempo. Los críticos académicos no hicieron caso a un autor al que consideraban menor por dedicarse a contar sus peripecias marineras y el público general –que lo que esperaba era una obra entretenida y de evasión, sin peso filosófico- no supo digerir el relato místico y obsesivo del capitán Achab tras el totémico gran cachalote blanco. A Melville ese fracaso le causó un gran quebranto, económico y anímico. Escribió a continuación una novela lastrada por el rencor de la poca aceptación de Moby Dick y su carrera de escritor cayó en picado. Hasta el punto de que acabó aceptando –reconcomido por la amargura- un trabajo alimenticio como administrativo en un oprimente despacho de aduanas. De ese tiempo saldrían relatos como el extraño Bartleby, el escribiente, protagonizado por ese antihéroe que enfrentaba la vida con una educada obstinación atrincherado en su frase predilecta: “preferiría no hacerlo”.