El gran Cormac McCarthy

El autor de libros como “La carretera” o la “Trilogía de la frontera” ha fallecido a los 89 años. Coincidiendo con la publicación de su novela doble “El pasajero” y “Stella Maris», su traductor, Luis Murillo, nos explicaba hace unos meses en un artículo el privilegio de adentrarse en su endiablada prosa.

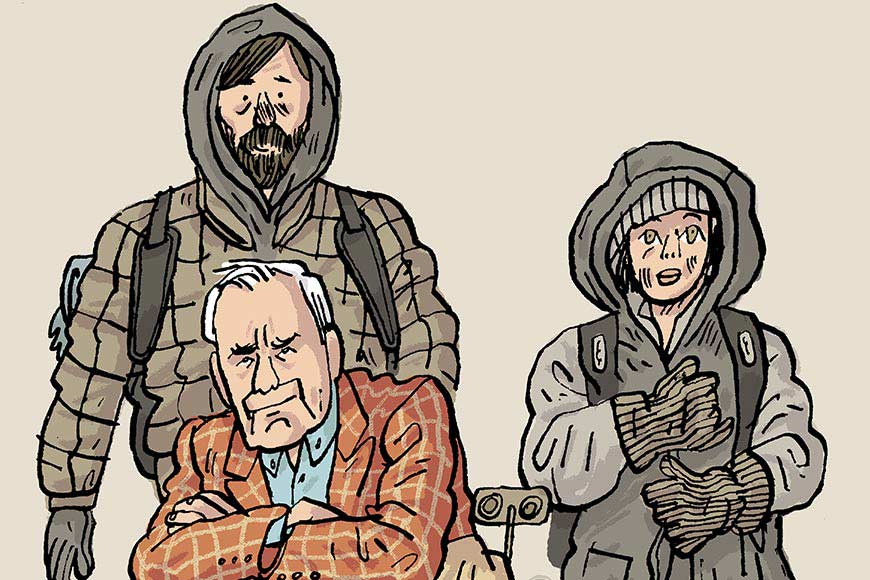

Ilustración de la portada de la revista Librújula, número 46, de Alfonso Zapico.

Famélicos y condenados y mudos como las gorgonas

No hace mucho, y no recuerdo si leída u oída —que no escuchada—, me topé con la fea expresión “prótesis removible”. O sea que para matar el rato, mientras vas en el metro o esperas a que las lentejas están bien cocidas, averiguas que existe una fantástica tecnología que permite remover bien removida la prótesis que el presunto paciente lleva en la boca. Teniendo en cuenta que el inglés removable no es otra cosa que “de quita y pon”, uno se pregunta qué necesidad había de incurrir en semejante majadería lingüística. ¿Tendrá más clientes, esa clínica dental, por ofrecer prótesis removibles y no prótesis de quita y pon? Es posible que sí, y ahí le duele.

Un buen día mi hermano Enrique, por entonces en Plaza y Janés, me propuso traducir The Crossing, el segundo volumen de la llamada Trilogía de la Frontera, de Cormac McCarthy. Mi instinto suicida, entre otros motivos, me llevó a decir que sí. Siempre le estaré agradecido por darme esa oportunidad (a fin de cuentas, yo era un traductor medio novato y, encima, estaba en esta guerra por la cara, que es como muchos de mi generación hemos hecho las cosas), pero también por la oportunidad de sumergirme en el mundo de CMcC, de quien no había leído nada todavía. (Seix Barral había publicado años antes la primera traducción de una obra suya al español, All the Pretty Horses).

Eran tiempos pre-Googleianos y yo no era un experto en cepos, de modo que cuando tuve que traducir la historia de la loba caída en la trampa, a mi juicio una de las mejores historias de las muchas muy buenas que cuenta En la frontera, me las vi y me las deseé para no quedar atrapado entre los dientes —del cepo o de la loba, que sin duda desconocía las ventajas de la prótesis removible—, y tras muchas visitas a la Biblioteca Central de Barcelona, encontré en la Espasa una estupenda descripción de un cepo de esas características. En McCarthy los detalles son tan esenciales como, tal vez no por los mismos motivos, en Nabokov. Y está claro que ninguno de los dos escribe o escribía catálogos de herramientas para Leroy Merlin.

En una ocasión, o dos, me preguntaron qué tipo de estrategia empleaba a la hora de abordar la traducción de una nueva obra de CMcC. ¿Estrategia? Ninguna. Echo un vistazo, leo un par de capítulos, empiezan a temblarme las manos y las piernas y quién sabe qué otras extremidades ante lo que me espera —como traductor, digo—, y pongo manos a la obra. Lo que no quiero es que nadie me prive del placer de la lectura. No necesito saber cómo termina la obra; quiero descubrir el qué y el cómo sobre la marcha. Esto es lo que me motiva, como lector que traduce.

Ah, pero esto iba sobre McCarthy, ¿no? El aliento bíblico, presente en la mayor parte de su obra, hace pensar en personas tan dispares y, sin embargo, tan cercanas entre sí como Herman Melville, Sam Peckinpah, Bob Dylan o Flannery O’Connor. Por si alguien no lo había notado aún, el inframundo no está ahí debajo, sino aquí arriba.

Como traductor de la mayor parte de sus libros, me queda la frustración de no haber sabido trasladar al español ciertas sutilezas de los diálogos mccarthyanos. En cualquier caso, es bien sabido que traducir es misión imposible y que lo máximo que puede hacer un traductor es intentar reproducir en la lengua de llegada la sensación que él o ella tiene al leer el texto original.

Es por eso que agradezco a McCarthy que me haya permitido, vicariamente, escribir cosas como esta: “Seres surgidos de la roca absoluta y abocados al anonimato y alojados en sus propios espejismos para errar famélicos y condenados y mudos como las gorgonas…” (de Meridiano de sangre). A partir del momento en que el traductor escribe la primera frase traducida, el texto, para bien o para mal, le pertenece. No es de quita y pon, aunque tal vez sí removible en el sentido de que otro traductor —y cuando digo traductor quiero pensar que se entiende que me refiero a traductoras y traductores, caray—habría recurrido sin duda a otras palabras. En su labilidad están tanto la gloria como la vergüenza de este bonito oficio al que se deben algunos de los grandes follones de la Historia.

Luis Murillo Fort, traductor y músico