Viajes al fin del día

El escritor Guillermo Ruiz Plaza narra en esta crónica sus visitas a algunos de los cementerios más famosos del mundo.

Tumba de Jorge Luis Borges en el Cementerio de Plain Palais (Ginebra).

Texto: Guillermo Ruiz Plaza

En un poema en prosa de El Spleen de París titulado El tiro y el cementerio, Baudelaire nos recuerda que la tradición de comer y beber ante un memento mori era en la Antigüedad la forma más exquisita del carpe diem. Escribe:

“«A la vista del cementerio, Taberna» ¡Cartel singular –se dijo nuestro paseante–, pero bueno para excitar la sed! Seguro que el dueño de esta taberna aprecia a Horacio y a los poetas discípulos de Epicuro. Tal vez incluso conozca el profundo refinamiento de los antiguos egipcios, para quienes no había buen festín sin esqueleto o sin un emblema cualquiera que recordase la brevedad de la vida”.

Desde muy joven me gustan los cementerios. No los cementerios-colmena, fríos espacios de cemento donde los nichos se elevan en muros hasta perderse de vista, sino de los que tienen vegetación y, en especial, un toque agreste. En un panteón demasiado limpio, donde la naturaleza brilla por su ausencia, falta algo esencial, como en una ficción inverosímil o carente de vida. Hojas secas cubriendo una piedra tumbal. Senderos invadidos por plantas tenaces. Sepulcros tatuados por el musgo. Ruido de insectos poblando el silencio de los muertos. Madre naturaleza retomando poco a poco sus dominios; sutiles presagios de su ineludible triunfo final. Eso es lo que permite disfrutar del paseo por un camposanto, además del recordatorio indispensable de que vamos a morir, de que la vida es un paréntesis efímero entre dos vacíos abismales y de que, por tanto, lo más sabio –como apuntaría el poeta persa Omar Kayyân– es levantar la copa y beber, invitación que no incita necesariamente al alcoholismo, sino al goce pleno del instante.

Más allá de mi propia muerte, estos parques encantados me recuerdan que la humanidad no es sino un parpadeo en la historia del planeta y el planeta, un parpadeo en la historia del universo. Experiencia más honda e intensa que la que brinda un museo o unas ruinas prestigiosas es andar sin rumbo fijo entre las silenciosas filas de panteones; saber que todo es efímero y, al mismo tiempo, que todavía estoy aquí. Al salir de un cementerio, no tengo en la boca un sabor de cenizas sino, al contrario, un sabor de nuevo inicio. El inicio siempre renovado que es el presente, afilado por un buen paseo en los predios de la muerte.

Visité muchos cementerios en mi vida, pero solo algunos, por diversas razones, me han marcado. Si no sonara pretencioso –o trasnochado– diría que incluso me inspiraron. Esta crónica tiene como fin recoger esos momentos.

Père-Lachaise, invierno de 2000

El cementerio más famoso de París y, probablemente, del mundo. Recibe cada año tres millones y medio de visitantes. Allí se encuentran los sepulcros de Molière, Balzac, Wilde, Proust, Chopin, María Callas, Edith Piaf y Jim Morrison, por nombrar solo a algunos de los más visitados.

El nombre ya es sugestivo. Père: Padre nuestro que estás en los cielos; padre muerte que estás en la tierra. Lachaise: ese nombre cruje como un lecho de hojas secas. Père-Lachaise: imagino a un viejo tan antiguo como el tiempo barriendo las hojas que alfombran las losas funerarias, así como la intrincada red de calles de piedra que recorren el enorme bosque donde, a pesar de los pintorescos letreros de metal verde que puntúan los caminos, es difícil no extraviarse. Père Lachaise, cuyo verdadero nombre era François D’Aix de La Chaise, fue el clérigo confesor de Luis XIV, el Rey Sol.

Por momentos, el verdor es tan exuberante –como extendida la hiedra tapizando las tumbas–, que consigue hacernos olvidar que estamos en un cementerio. Alamedas interminables, pesados ramajes y sombras dilatadas, monumentos suntuosos. Abierto desde 1804, el Père-Lachaise es frecuentado por millones de turistas y también por parisinos que disfrutan de él como de una ciudad secreta y hechizada dentro de la frenética Ciudad Luz.

Tumba de Oscar Wilde

La mayoría de los visitantes dejan una huella de lápiz labial en el monumento funerario de Oscar Wilde –muerto a los 46 años, caído en desgracia y enfermo, en un hotel parisino de (nunca mejor dicho) mala muerte–. La costumbre de besar con los labios pintados la enorme escultura se hizo tan masiva, que amenazaba con degradarla sin remedio. Así, en 2011 la cercaron con un vidrio de dos metros de alto. Es ahí, desde entonces, donde la gente deja besos y mensajes escritos con rouge. Cuando conocí el cementerio, una fría tarde de diciembre del año 2000, el monumento esculpido era aún accesible y solo unas cuantas huellas de labios rojos salpicaban ese bloque de veinte toneladas de piedra blanca. Esculpida por Job Epstein de 1911 a 1914, representa una esfinge alada bautizada como Flyng Demon Angel. Ese ángel demoníaco –o demonio angélico–, que vuela inmóvil en la piedra, representa sin duda al mismo Wilde. Tal vez era así como lo veía Robert Baldwin Ross, su primer amante, albacea de su obra y esmerado financiador del proyecto. Sin él, los restos de Wilde se habrían quedado sin duda en el cementerio de Bagneux, en una concesión tan pobre que solo le había permitido al autor de El retrato de Dorian Gray escapar de la fosa común. Me pregunto si, de haberse quedado en Bagneux, desprovista de pompas y de arte, la tumba del escritor dandy recibiría tantas visitas cada año; la respuesta obvia es que no. La verdadera pregunta, entonces, es si esa velada tumba original –financiada con los últimos escasos francos del poeta enfermo– persistiría hasta hoy; es imposible saberlo, pero lo más probable es que, dada su modestia, se perdiera con el paso de los años. Tal vez, en la lógica implacable del mundo capitalista, la tumba pobre de un famoso también esté abocada al anonimato. Lo siento, Jorge Manrique, parece que, después de todo, la muerte no nos iguala por completo.

El más visitado es el sepulcro de Jim Morrison. Una piedra gris cubierta de flores siempre frescas. Un epitafio en griego puesto por el padre del artista, que significa: fiel a sus propios demonios. Solo cuatro personas asistieron al entierro de Morrison en julio de 1971; hoy es la tumba que necesita más vigilancia por parte de los serenos. Corros de gente que recita poemas o, guitarra en mano, canta melodías de The Doors, deposita hojas, fotos, velas o latas de cerveza con mensajes cifrados. Hubo una época –dicen– en que se veía a gente sentada sobre las tumbas circundantes, emborrachándose y fumando porros, bailando sin camiseta o gritando obscenidades, pegando chicles en el árbol más cercano hasta dejar el tronco recubierto de escamas de colores. Hubo que tomar medidas serias.

Poco antes de su muerte –aún rodeada de misterio–, insatisfecho con su vida excesiva de rock star, Morrison se propuso ser poeta a tiempo completo y llegó a publicar dos libros: Las nuevas criaturas y Una oración americana. Cuando estaba en París, solía dar largos paseos por el Père-Lachaise, donde presentaba sus respetos ante la tumba de Oscar Wilde. Su ídolo era Arthur Rimbaud, sin embargo, enterrado a 233 kilómetros de allí, en Charleville.

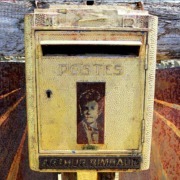

Cimetière de l’Ouest, otoño de 2019

A la entrada del modesto cementerio de Charleville, un buzón de cartas de un amarillo desvaído, estampado con la imagen del eterno poeta adolescente, recibe las razones que los numerosos visitantes le envían al más allá. Me pregunto adónde irán a parar tantos papeles sin destino, cartas y poemas librados al viento, a la lluvia, a la nada. Aunque la nada solo sea el nombre de nuestra ignorancia. Los restos del poeta legendario se encuentran bajo una blanca piedra coronada con una cruz floreada. En letras de oro, que no parece haber tocado el tiempo, se lee:

- ARTHUR RIMBAUD 37 ans 10 novembre 1891 *** Priez pour lui

Solo al leer esto caí en la cuenta de que tenía la edad exacta del poeta a la hora de su muerte. “¡Qué absurdo sería morir ahora!”, pensé. “¡Con todo lo que me queda por hacer!” Entonces tuve la sensación repentina y aplastante de no haber vivido, y sentí la urgencia inaplazable de vivir, de vivir y de escribir, que sin duda es una sola y misma cosa. Vivir y escribir sin miedo ni esperanza, correr con una especie de goce irracional hacia el barranco oscuro que nos aguarda al final del día.

Allí conocí (aunque tal vez el verbo sea excesivo) a Shahid Bagdi –al hombre que para siempre será en mi imaginación Shahid Bagdi–. Era un día amarillo de octubre, estábamos envueltos en las hojas secas que el viento hacía levitar a nuestro alrededor y, entre los panteones dormidos, se alzaba el aleteo de las palomas como si fueran las almas de los muertos. Éramos los únicos dos visitantes en un tiempo de sol otoñal y vuelo rasante de fantasmas. El hombre –rasgos indios, mejillas de castor, panza de sibarita feliz– estaba recogido frente a la tumba del poeta. Su ensimismamiento era tan intenso y místico, que hablarle en ese momento habría sido un sacrilegio. Mirarlo incluso parecía de mala educación, así que me giré y me puse a examinar las lápidas grises, la escasa vegetación, la gravilla de los angostos senderos. Durante un largo rato permanecimos así: el hombre fijando la vista en el sepulcro como si quisiera hundirse en él de cuerpo entero y yo, aguardando a una distancia respetuosa la ocasión de entablar una conversación.

Cementerio de Charleville

Por supuesto, Rimbaud era la única razón de mi visita al Cementerio del Oeste, incluso de mi viaje a aquella ciudad de las Ardenas, y de inmediato sentí una fraternidad sin palabras hacia el indio que, con tanta devoción, se recogía ante la piedra del “hombre de las suelas de viento”. Las sombras cayeron pronto, refrescando de golpe la tarde. Cuando me volví hacia la tumba, el indio ya no estaba. Fue una desaparición tan repentina, que me costó sacudirme la incómoda impresión de que no era un hombre de carne y hueso.

Para cuando yo mismo salí, quién sabe cuánto después –no sé contar el tiempo musgoso de los cementerios, la única imagen tangible que tenemos de la eternidad–, de ese largo encuentro silencioso ante la tumba de Rimbaud había nacido en mi imaginación un personaje, y tal vez una novela.

El cementerio marino, verano de 2005

Sète: pequeña ciudad costera del Mediterráneo llena de canales azules que la ciñen y atraviesan como venas diáfanas. En el puerto, barcas de colores vivos y veleros blancos meciéndose en el débil oleaje. Calas y playas estrechas, semicirculares, que tendrían un aire de intimidad de no ser por los viejos saurios que, morados ya de tanto sol, se broncean al mediodía, como si antes que un bronceado buscaran la muerte por fuego. De tanto en tanto, con la piel lívida y arrugada y los mocasines en la mano, algunos se levantan y echan a andar, dando la misma impresión que una lagartija al salir de su inmovilidad de piedra.

Sète es la tierra natal de Georges Brassens –el famoso cantautor– y también de Paul Valéry. En esos días yo, como buen poeta en ciernes, iba a la playa y a todas partes con mi libro de Poésies, edición de bolsillo de NRF Gallimard, con un retrato del autor en la portada: joven rostro afilado, cejas y bigotes espesos, mirando el cielo como si sometiera a Dios a un severo escrutinio. Si hoy abro sus páginas, caerá la arena ocre de ese verano feliz.

Fue un viernes a fines de agosto. Cuando ya la luz declinaba y estaban a punto de cerrarlo, Margarita y yo visitamos el Cimetière Marin, que inspiró el famoso poema de Valéry. De hecho, el cementerio fue rebautizado como un homenaje al poeta tras su muerte, y allí mismo, como no podía ser de otra manera, reposan sus restos. Es un cementerio único, con vocación de puerto, aferrado a la ladera del monte Saint-Clair, por el que se sube o se baja a través de terrazas sucesivas que se despliegan frente al resplandor de la bahía. Senderos de ladrillo rojo o de gravilla gris entre enormes cruces de mármol y túmulos majestuosos donde se posan y cagan las palomas. Reina un olor de yodo y viento salobre. Hay estatuas religiosas y cruces oxidadas. Vistas sobre la ladera salpicada de capillas de un blanco cegador.

Algunos túmulos, ceñidos por argollas y grandes cadenas blancas –de esas que se ve en los barcos– parecen a punto de zarpar. Vasto y rugoso, y como al alcance de la mano, el Mediterráneo abrasa los sepulcros. Por momentos, da la impresión de que las lápidas y los túmulos se mueven al compás del oleaje.

En el cementerio, como en el poema de Valéry, mezclan sus aguas el movimiento sin tregua del mar y la inmovilidad del mármol: la vida y la muerte, lo permanente y lo efímero. Las apariencias resultan engañosas. En realidad, el mármol, carcomido por el ácido triste de las palomas y la fuerza del salitre, no es más que otra forma –mucho más lenta y agónica– de la fugacidad.

Así, en el poema se entrelazan la inmóvil caducidad de las lápidas y el mar, esa eternidad inquieta. En el cementerio, como en el poema, el mar es de mármol y los túmulos, de agua incesante.

Pensé que el viento repentino que se levanta al final del poema, entrelazando los dos planos en uno solo –el de la vida–, éramos Margarita y yo paseando por el cementerio, respirando el aire salino y “la calma de los dioses”, acariciando los mármoles con la yema de los dedos y, con la vista, el mar fulgurante que borraba la muerte y sus símbolos. Éramos entonces estudiantes universitarios y teníamos la vida por delante.

Le vent se lève… ! Il faut tenter de vivre !

(“¡Se levanta el viento, hay que tratar de vivir!”)

Cimetière des Rois, otoño de 2023

De mi breve visita a Suiza me quedan imágenes de los viñedos color fuego que cubren las colinas frente a las aguas ferruginosas del lago Lemán. Los tejados color óxido, con su pátina de tiempo y smog, bajo una muralla china de nubes grises, en el mirador de la ciudad de Lausanne. La librería Albatros, en Ginebra, con sus decoraciones cálidas de pájaros y sus líneas ya insolentes, ya inspiradas en las paredes color durazno: Je suis pour l’égalité des sexes, je prendrai moi- même les mesures (Thierry Le Luron) (“Estoy a favor de la igualdad de los sexos, yo mismo tomaré las medidas”). Las sonrisas fraternas del librero, el peruano Rodrigo Díaz, y de su compadre, el profesor venezolano Raúl Pessina. El precioso jardín artesanal de Norah Zapata-Prill, con sus aves de piedra colorida y sus ángeles de nieve, sus gatos de yeso y sus molinos en miniatura, sus piedras pintadas a mano, sus músicos cobrizos y sus plantas incendiadas de otoño. Y un sitio que quería conocer imperativamente: la tumba de Borges.

Se encuentra en el Cementerio Plainpalais (Ginebra), también conocido como Cementerio de los Reyes, a pesar de que allí no reposa ningún rey y sí, en cambio, varios famosos: entre otros, el reformador protestante Juan Calvino, el escritor Robert Musil y el psicólogo Jean Piaget.

En 1986, Borges se encontraba de gira por Europa cuando presintió su muerte. Le pidió entonces a su esposa y enfermera, María Kodama, que lo llevara a Ginebra, “una de mis patrias”, como declara en uno de sus últimos poemas. Allí murió el 14 de junio de aquel año. De la tumba se encargó su viuda.

La lápida es de una belleza sencilla y magnética. Ahí están labrados el nombre del autor y, debajo, en un círculo, se ve a siete guerreros sajones blandiendo sus escudos, a punto de acometer, y un epitafio enigmático: an ne forhtedon na. Frase en inglés antiguo que, por lo que leí, pertenece a las sagas nórdicas y, más precisamente, a un poema épico que narra la batalla del río Blackwater (Essex, Inglaterra) en el año 991. Significa: “y que no temieran”. Pocos minutos antes del enfrentamiento desigual, que sabe de antemano perdido, Byrhtnoth, caudillo de los sajones, infundía coraje a sus tropas:

Nada más entrar en el cementerio, entendí por qué Borges quiso ser enterrado allí. Es un bosque límpido y apacible que invita al paseo a través de senderos de gravilla blanca, con grandes extensiones de césped y árboles frondosos de un verde claro. Las tumbas son de una belleza austera, como las ciudades de Ginebra y de Lausanne, y tal como corresponde al espíritu protestante.

Igual de sobria que las otras, la tumba de Borges es sin embargo la más hermosa. Recubierta por una madreselva rectangular de un verde intenso, llama la atención por su lápida, que es una combinación de sencillez y juego literario, como la tumba de Cortázar en el cementerio de Montparnasse, con su lúdica flor de piedra oscura y blanca, como de dibujo infantil, que remite al imaginario de los Cronopios y las Famas. En la lápida de Borges, debajo de la ilustración grabada de los guerreros sajones, se lee las dos fechas fatídicas: 1899-1986. Sin embargo, me di cuenta de ello más tarde, consultando fotos en internet, porque la tarde en que visité la tumba, la madreselva, algo asilvestrada, las cubría por completo y no era posible verlas. Tal vez este hecho no le habría desagradado a Borges, que anhelaba el olvido.

Una última nota. Todas mis visitas a cementerios –me doy cuenta ahora– se hicieron por la tarde, con la luz oxidada del ocaso cerniéndose sobre el mundo. De ahí también el título de esta crónica.

A Margarita Sánchez