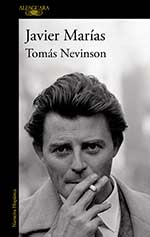

Javier Marías. Rostro y nuca

Con “Tomás Nevinson”, prolongación de personajes, asuntos y cuitas desarrollados en su anterior novela, “Berta Isla”, aunque bajo premisas y escenarios distintos, Marías vuelve a desafiar manuales y géneros.

Texto: Antonio LOZANO Foto: Asís AYERBE

El hombre sopesa si aceptar o no una misión. El hombre, finalmente, acepta. ¿La llevará hasta sus últimas consecuencias? Fin. De forma extremadamente sucinta, de acuerdo, pero visto desde la perspectiva de la trama en su concepción más pura, así podrían resumirse las 678 páginas que reúne Tomás Nevinson (Alfaguara).

Siguiendo por este camino de mínimos, la novela predecesora de su autor, Berta Isla, con la que conforma una suerte de díptico y que se centra en mayor medida en la esposa de Nevinson, cuyo nombre le daba título, contaba la caída de él en un engaño que forzaba su reclutamiento por los Servicios Británicos y el modo en que ella debía lidiar con la distancia y el secretismo. Eran 552 páginas definidas por la inacción, traducibles en la suma de espera y dudas. Hablamos, pues, de más de 1.200 páginas en las que lo que ocurre en sentido práctico es que un hombre se marcha por dos veces para ejecutar cometidos indefinidos y una mujer queda al cuidado de los hijos y, cual Penélope desinformada, tendrá que ver si acoge de nuevo o no en el seno familiar al man of mystery.

(Ahondando en esta visión y forzando un poco el análisis selectivo, el díptico sería una historia de romanticismo exacerbado, sobre una relación sentimental que lucha por sobrevivir a acontecimientos en la sombra mucho más grandes que ella y que se enfrenta a gradaciones extremas de los obstáculos más comunes a toda pareja, como la separación, la desconfianza, la ocultación, etc, etc).

Quiso el azar que la lectura de Tomás Nevinson se me cruzara con la de Mientras escribo (Lumen), la combinación de memorias y manual de escritura de Stephen King, un autor que, a simple vista, estaría en las antípodas literarias de Marías en todos los sentidos (intenciones, temáticas, estilo…). Aunque tuviera algo de experimento ridículo o digno de un científico loco, pongamos que intentar cruzar especies animales muy distintas, el juego de pasar la novedad del autor madrileño por el tamiz de los consejos y técnicas del autor de It —ojo, para un modelo de libro muy particular, el best seller, donde el avance rápido y el entretenimiento son las tablas de la ley— provocaba cortocircuitos y espasmos.

King denosta las palabras innecesarias y cuanto resulte superfluo a la historia, entroniza los ambientes sobre los personajes y busca inspiración en anécdotas banales. El libro como una flecha que se dirige al blanco sin distracciones. Marías contorsiona el lenguaje, que se desparrama en bucles y arabescos, y su relato es, por encima de todo, lo que destila la materia gris de los personajes, acuciados por profundos interrogantes existenciales. El libro como danza libre de ideas en las que el trayecto es el sentido.

Por otro lado, la caprichosa práctica de lanzar al foso dos concepciones de la literatura tan antagónicas para ver cómo se despedazaban a dentelladas permitía iluminar aún más los fundamentos de Tomás Nevinson y del corpus mariasiano en general. Contra la lógica del best seller, que consiste en multiplicar los acontecimientos narrados y los problemas que estos abren a su paso bajo el supuesto de que el lector abandonará si pierde la sensación de movimiento —si la falta de acción y novedad le hacen olvidar que está en reposo físico—, Javier Marías se detiene de forma prominente sobre lo que no acontece o sobre lo que podría haber acontecido y no lo hizo.

Aquí adquiere una coherencia mayúscula el hecho de que Javier Marías tradujera para Alfaguara Tristram Shandy, el clásico de Laurence Sterne sostenido en la postergación sistemática por la voz narradora del relato de su vida, memorias falsas y juguetonas en las que el tiempo dibujaba la trayectoria errática de un abejorro. También que el escritor declarara: “No creo haber aprendido más sobre el arte de la novela que durante su traducción. Sin duda, mi mejor obra”.

Parafraseando una de sus obras, antes que el transcurso del tiempo le interesa la negra espalda del tiempo, el envés de lo ocurrido, lo potencial y no consumado. Si las agujas del reloj de la novela comercial no dejan de correr, al modo del temporizador de una bomba, disparando el ritmo cardíaco del lector, siempre con dos dedos pinzando la esquina superior derecha del ejemplar para reducir en algunas centésimas el salto a la siguiente página, llegándose a producir una simbiosis perfecta cuando trama y lectura parecen avanzar a contrarreloj, las agujas del reloj en la novelas de Marías se han detenido. Es en la pausa, en el paréntesis, o en la dilatación y las esperas (como la que sufre Berta Isla), cuando las sombras se ciernen sobre uno (ni vemos con claridad ni estamos del todo cegados, es el momento en que la conciencia va saltando de la oscuridad a la luz), cuando se despliegan las condiciones idóneas para las cavilaciones y la interrogación, cuando las dudas, la incertidumbre y la angustia buscan respuestas imposibles por los pasillos de cabezas en llamas (y mis disculpas a Stephen King por la floritura).

Así las cosas, el protagonista arquetípico de Javier Marías es un rumiador o un observador —piénsese en el Juan Ranz de Corazón tan blanco, en el Víctor Francés de Mañana en la batalla piensa en mí o en el Jacobo Deza de Tu rostro mañana— que da vueltas y más vueltas a una pregunta básica: ¿cuánto podemos llegar a saber sobre nosotros mismos y los demás? El rostro propio y el ajeno como misterios insondables, tal y como capta metafóricamente este pasaje de Tomás Nevinson: “En Ruán cae a menudo la niebla, o quizá sube desde el río, no lo sé, en todo caso se cierne sobre las aguas y se mezcla con ellas o las envuelve o casi las sustituye, y entonces no se distinguen apenas las figuras que cruzan el puente y se hace difícil saber si van en dirección norte o sur, si están de frente o de espaldas y se alejan o se aproximan, si el rostro es nuca o la nuca es rostro. Son distintas y sin embargo parecen siempre las mismas, al difuminarse el contorno que nos define y nos divide a unos de otros. Se diría que se mueven a cámara lenta, porque su paso se torna grave y espectral aunque lo aceleren, y a la vez a cámara rápida, porque aparecen breves instantes y desaparecen en la bruma, que a veces, misteriosamente, como si hubiera un pacto, coincide con el tañer bravío de las campanas de numerosas iglesias”.

Quizá, para indignación de más de uno, hayamos comenzado incurriendo en una cierta frivolidad al reducir Tomás Nevinson a un esqueleto y poniéndolo en diálogo con el librillo del creador de Carrie. Su debatible resistencia a los principios de la eficacia narrativa es, por descontado, solo una de sus caras y cualquier seguidor de la obra de su responsable busca precisamente dejarse arrullar por voces que intentan esclarecer las dobleces del ser humano y que exasperarían a las primeras de cambio a impacientes e incautos.

Otra forma de acercarse al libro es entendiéndolo como, valga la broma, un infiltrado en el género de la novela de espías. Porque si bien la especialidad se ha alimentado de la necesidad del agente de turno de cuestionar su identidad profunda al verse obligado a adoptar los más variados disfraces, literales y simbólicos, al tiempo que ha chapoteado de forma recurrente en las dudas morales que despiertan tareas complejas que no debe afrontar el común mortal, asuntos todos estos que sí circulan por Tomás Nevinson, esta se diferencia por eliminar prácticamente todo lo referente a la ejecución práctica de las misiones, sobre todo cualquier elemento que se asocie con la acción, ergo la lucha física, el nervio, la adrenalina, etc. Es cierto que Nevinson observa, conversa con e incluso seduce a sus objetivos pero, comparado con la figura del espía clásico —ya no digamos con la deriva testosterónica implementada por Hollywood—, es un tipo pasivo, tirando a manso, dubitativo e inseguro, al que para más inri sus superiores mantienen en la sombra acerca de los detalles de su cometido.

Otra forma de acercarse al libro es entendiéndolo como, valga la broma, un infiltrado en el género de la novela de espías. Porque si bien la especialidad se ha alimentado de la necesidad del agente de turno de cuestionar su identidad profunda al verse obligado a adoptar los más variados disfraces, literales y simbólicos, al tiempo que ha chapoteado de forma recurrente en las dudas morales que despiertan tareas complejas que no debe afrontar el común mortal, asuntos todos estos que sí circulan por Tomás Nevinson, esta se diferencia por eliminar prácticamente todo lo referente a la ejecución práctica de las misiones, sobre todo cualquier elemento que se asocie con la acción, ergo la lucha física, el nervio, la adrenalina, etc. Es cierto que Nevinson observa, conversa con e incluso seduce a sus objetivos pero, comparado con la figura del espía clásico —ya no digamos con la deriva testosterónica implementada por Hollywood—, es un tipo pasivo, tirando a manso, dubitativo e inseguro, al que para más inri sus superiores mantienen en la sombra acerca de los detalles de su cometido.

Puede sonar algo descabellado pero la inclusión en la portada de la novela de una fotografía del actor Gérard Phiipe me ha llevado a conectarla con una película de su filmografía, La belleza del diablo, de René Clair. Y es que la relación entre Nevinson y su jefe, Tupra, contiene ecos de la de Fausto y Mefistófeles. Los segundos atrayendo a los primeros hacia una misión que los saque de la apatía y la oxidación después de años grises, y tentándolos con aires rejuvenecedores.

Hablamos, pues, de una suerte de novela de espías por sustracción. Ni grandes amenazas, ni sangre derramada (solo en diferido), ni persecuciones, ni giros, ni sorpresas. Es al género de Fleming, Le Carré y compañía lo que la tortilla deconstruida en espuma de Ferran Adrià es al pincho de tortilla de tasca.

Y tampoco hay que olvidar que Javier Marías lo emplea como extensión de algunas de las bestias negras contra las que ha atacado en sus columnas periodísticas, muchas de ellas condensables en las opiniones y comportamientos fruto de la corrección política exacerbada del presente siglo (o “papanatismo” en acepción más querida por el autor, al que no podemos dejar de identificar con Nevinson en la primera frase del libro: “Yo fui educado a la antigua”). Hay por tanto un hilo entre el escritor y el opinador, el artista y el civil, mecanismo a su vez de distensión y oxigenación dentro del texto, ligereza que funciona como contraste exacerbado de las citas cultas (Shakespeare, T.S. Eliot…) que lo salpican y apuntalan las cuestiones metafísicas de fondo. Esta voluntad de ridiculizar ciertas actitudes y tipos humanos —desde sus mismos nombres— le confiere un sentido del humor del que el género no va sobrado, lo que cuenta asimismo como elemento diferenciador.

Qué breves 678 páginas.