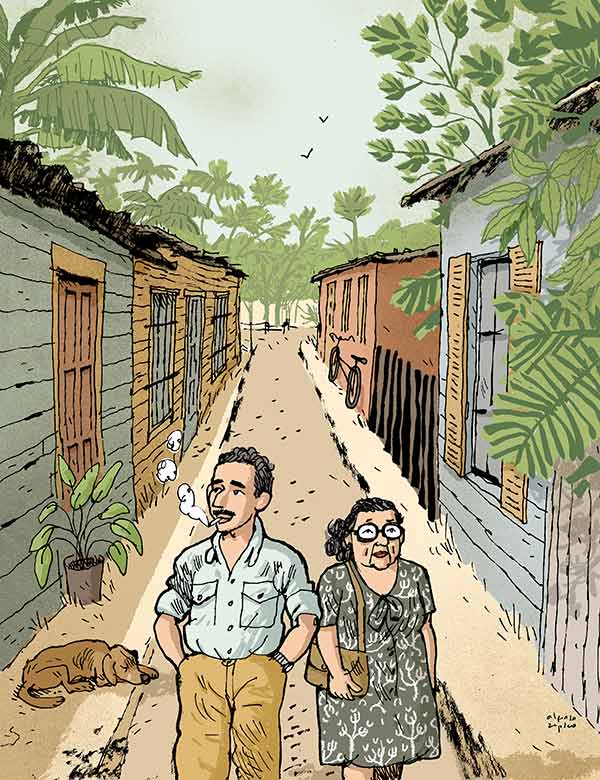

Gabriel García Márquez se apea en Macondo

“Cien años de soledad” surgió de un inesperado viaje que Gabo hizo con su madre a la vieja casa familiar en el remoto pueblo de Aracataca.

Texto: Antonio ITURBE Ilustración: Alfonso ZAPICO

Podcast «Momentos Estelares de la Literatura» (Ivoox)

Aracataca (Colombia) Febrero 1950

Gabito tiene 23 años y fuma unos cigarrillos hechos con papel de envolver paquetes sobre la cubierta del lanchón mientras ve aproximarse el embarcadero de Ciénaga, que hace honor a su nombre con una orilla fangosa y pestilente. Su madre dormita en una silla de hierro a su lado y el abre el libro de Faulkner que lleva en el regazo, Luz de agosto, pero lo cierra al momento porque el paisaje ejerce sobre él una mezcla de aprensión y magnetismo.

Cuando su madre se presentó de improviso en Barranquilla y lo localizó preguntando aquí y allá en la Librería Mundo, no podía pensar que acudiera, después de largo tiempo sin verse, a pedirle con toda naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, que la acompañara a cerrar la venta de la casa de los abuelos. Aquella casa enorme y lejana en la geografía física y en la del recuerdo, en la que vivió hasta los nueve años, o tal vez fueron ocho, o diez, porque el tiempo en aquella época se empastaba como esas bolas de coca que mascaban eternamente los indios aruhacos en la sierra de Santa Marta. Fuma y medita. Su vida es tan provisional, con un burdel a modo de pensión y un empleo irregular de articulista en el periódico El Heraldo de Barranquilla, que se encogió de hombros ante la posibilidad de ese viaje largo y fastidioso para el que ha tenido que pedir un préstamo a un librero catalán afincado en Barranquilla, porque en su bolsillo siempre faltan céntimos. Un viaje de muchas horas y muchos mosquitos en una barquichuelo incómodo, con un retrete infernal y dos únicos camarotes que se reservan a las prostitutas que ofrecen el único servicio permanente y profesional de la embarcación. Después tendrán que cubrir el tramo final en tren hasta llegar a Aracataca.

Su madre, que no ha estado ni despierta ni dormida durante el viaje, sin una queja por tan incómodo trayecto, se incorpora de la silla dura sin aspavientos. Su conversación intermitente ha girado una y otra vez en insistirle en lo decepcionado que está su padre por haber dejado los estudios universitarios y en responderle él con la misma insistencia en que sólo quiere ser escritor. De ahí no se mueve. Y ella –tan parecida a él- no le dice que no, pero que mejor saque un título como dice el padre y luego haga lo que quiera. Y él que ya ni se molesta en negar con palabras lo que niega con su gesto de desgana. Al fin y al cabo él ya ha hecho sus estudios: ha leído a Tolstoi, a Dostoievskki, a Kafka, a Cervantes, a Conrad, a Virginia Woolf… no hay carrera que pueda superar eso.

Cuando toman el tren en la estación de Ciénaga, están solos en el vagón. Tienen la impresión de que incluso puedan estar solos en ese tren que en otra época fue la avanzada del progreso en la región, un tren con vagones de tercera, de segunda e incluso de primera, con alfombras rojas y terraza abierta para tomar el té disfrutando del paisaje. El tren en el que viajan es el mismo de la United Fruit Company, pero es otro: los asientos burdos ajados, las ventanillas atascadas, el chirrido de máquina vieja, aire de abandono que le ha contagiado el paisaje de estaciones desvencijadas como del Far West que van atravesando.

Cerca ya de Aracataca, Gabito mira por la ventana y pasan frente a una finca bananera que muestra su nombre escrito en el portal: Macondo. No hay té ni madalenas en ese tren destartalado, pero Macondo es su madalena en el té. Algo se remueve dentro. Esa palabra le había llamado la atención desde sus primeros viajes en tren con el abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez al que los nietos llamaban Papalelo, hombre aguerrido y entrañable.

El tren llega a Aracataca y su madre le señala unos terrenos baldíos que le vendieron a su padre con el cuento de que había oro, la casa de los maestros adventistas con un rótulo en la puerta que dice The Sun Shines for All, el puente de cemento, la acequia de aguas turbias…

-El barrio de las mujeres de mala vida –señala su madre- donde los hombres amanecían bailando la cumbiamba con mazos de billetes encendidos en vez de velas…

Cuando bajan en la estación vacía de madera y techo de zinc con las baldosas reventadas por las mañas hierbas, los sobrecoge el silencio. Ya no recordaban ese calor que funde las guitarras. A Gabito le viene a la memoria aquellas horas de la siesta en que se detenía el pálpito del mundo y todo se cerraba excepto el hotel frente a la estación con su cantina y su salón de billar, y la oficina de telégrafos.

Camina como sonámbulo. Todo le parece “idéntico a los recuerdos, pero más reducido y pobre, y arrasado por un ventarrón de fatalidad”. Cuando atraviesa esas calles en las que el calor funde la realidad, el recuerdo y la ensoñación ya no camina por Aracataca sino por Macondo. Sabía que iba a ser escritor, pero en esas callejuelas que dormitan como ruinas de un pasado esplendoroso y esos muros donde reverbera el sol, es donde encuentra el deslumbramiento. Ahí está el camino que va a recorrer su literatura desde ese modesto pueblito en el interior de Colombia hasta llegar, muchos años después, a la socialdemócrata Suecia y recoger el premio Nobel con una guayabera blanca.

¡¡¡¡El empeño de Gabo y Mercedes!!!!

Lo cuenta Dasso Saldívar en la biografía de García Márquez, El viaje a la semilla. En 1966, después de La hojarasca, La mala hora o El coronel no tiene quien le escriba, Gabo sentía que debía encerrarse a escribir la obra grande. Con la complicidad de su esposa Mercedes, decidió dejar todos los trabajos y encerrarse literalmente en un cuartito del piso a escribir la novela que contaría varias generaciones de la familia Buendía. Tenían los dos hijos aún pequeños y le dio a Mercedes 5.000 dólares que habían ahorrado con las ganancias de sus libros anteriores para que los administrara durante seis meses. Pero a los seis meses el dinero se había evaporado y la novela no iba ni por la mitad. Gabo se subió al Opel blanco impoluto que se había comprado con el dinero del premio a La mala hora y se fue hasta el Monte de Piedad. Regresó a pie con unos billetes que dieron para tirar otros pocos meses. Mercedes en ese año largo no lo quiso importunar nunca con el dinero y se las fue arreglando como pudo haciendo malabarismos con las cuentas de casa. Cuando por fin, catorce meses después, estuvo listo el manuscrito completo y se fueron los dos a la oficina de correos para mandarlo a la Editorial Sudamericana de Paco Porrúa en Buenos Aires que iba a publicarlo. Creían que ya estaba todo hecho. Pero el empleado de la oficina les pidió por el envío 82 pesos. Mercedes empezó a rebuscar en las entretelas del bolso sólo encontró cincuenta. Regresaron a la casa y tomaron el secador de pelo de ella, el calentador y la batidora y se fueron a la casa de empeño. Con lo que obtuvieron, se fueron de vuelta a la oficina de Correos y mandaron por fin el manuscrito de Cien años de soledad. Al salir, Mercedes se lo quedó mirando: “Oye, Gabo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala”.