María Dueñas: “Las mujeres hemos estado muy en segundo plano”

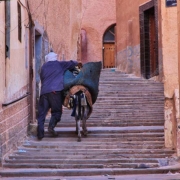

Es una de las autoras que más lectores tienen en lengua española. En su nueva novela, ‘Por si un día volvemos’, nos lleva al mundo colonial de Argelia, pero a pie de calle.

Texto: Begoña Piña Foto: Javier Ocaña

Hace unos años María Dueñas estaba sentada en un sofá blanco, impoluto, novísimo, en su “casa de las promociones”, en Madrid. Había escrito ya tres novelas, el éxito de El tiempo entre costuras no la había arrasado y mantenía intacto el entusiasmo por la literatura. Con sus libros había viajado por Tánger, California, Jerez… Luego vinieron, siempre en la ficción, Nueva York, Jerusalén, Londres, Tánger otra vez… Y hoy, 16 años después de su irrupción en el mundo editorial, parece la misma María Dueñas de entonces, con tanta pasión como al principio por la aventura y por sus personajes, y con la misma fe en los lectores, aunque ahora la delatan algunos gestos que la descubren mucho más curtida con la prensa.

Por si un día volvemos es su nuevo libro, la sexta novela, un relato de emigración, colonialismo y guerra. Historia de una mujer, Cecilia Belmonte, que llega a Orán a principios del siglo XX, en los años de la Argelia francesa. Huye de una España rural muy pobre, del maltrato, de una violación y de un crimen. Quiere una vida mejor, pero eso le va a costar decenios de trabajo duro, de penalidades, de más maltrato y abusos, de dolor y decepciones. Pero en este recorrido vital habrá también cómplices y amor.

Leer esta historia te deja baldada. Ser pobre es agotador.

Sí. Yo quería que ella tuviese una vida intensa y que quedara claro que la amargura del personaje es la amargura de mucha gente, de los que tienen que salir de su país porque no hay más remedio, de los que tienen la suerte de remontar, pero a los que les cuesta eso la vida entera… una vida intensa, sacrificada, con tropiezos, con horizontes a veces muy negros y a veces con un pequeño rayo de luz, que es lo que le hace seguir adelante.

No es la primera vez que una mujer trabajadora es la protagonista de una de sus historias, ¿cuánta importancia tiene para usted dar voz a las personas de la clase trabajadora y, sobre todo, a las mujeres?

Tengo clarísimo que las mujeres hemos estado muy opacadas a lo largo de la historia en general y de la historia de la literatura en particular, que es lo que ahora nos interesa, ¿no? Hemos estado muy en segundo plano o han sido los hombres los que han escrito sobre nosotras, a veces entendiéndonos mejor y a veces entendiéndonos peor, pero siempre los hombres nos han descrito como las heroínas. Sin embargo, también están las mujeres de a pie, las trabajadoras, las que se van, las que están obligadas a reemprender una vida inesperada… y a mí, además, me interesaba toda esta historia de la emigración, de los transterrados, de los que se van y arrancan de nuevo, porque, aunque muchas veces los que daban el primer paso eran hombres, siempre había mujeres en esos colectivos y sabíamos muy poco de ellas. De algunas todavía no sabemos nada, hay que seguir rescatándolas.

Esta historia sucede en Argelia, en la Argelia francesa…

La Argelia francesa, que era mucho más que un protectorado, por eso ellos sienten que les han traicionado, porque Argelia deja de ser Francia.

Hoy millones de refugiados, exiliados, emigrantes… se sienten traicionados por Europa…

Sí, es una desazón histórica, colectiva, desde que el mundo es mundo nos hemos estado moviendo de un sitio a otro, el género humano no ha estado nunca asentado firmemente. Hubo un tiempo en que eran los franceses y la vieja Europa colonizando el mundo y ahora es el contrario, es difícil y es complicado, pero hay que asumir que es así, que no se pueden poner puertas al campo. ¡Ojalá seamos capaces de gestionarlo de la manera más óptima posible! Es gente que busca un futuro mejor, como hicieron los nuestros en el camino inverso hace décadas o siglos.

Otra vez aprovecha dos viajes para su historia, un viaje vital y uno físico. No sé si es que le divierte mucho la aventura o es que huye de escribir algo más íntimo.

Me gusta llevar a los personajes a territorios que no son tan conocidos o a momentos en que se vivieron circunstancias y coyunturas que han caído en el olvido o no nos han llegado.

¿Se refiere a la historia de los ‘pieds-noirs?

La Argelia francesa es algo que los franceses tienen muy presente todavía, pero en cambio aquí en España, aunque una enorme cantidad de aquellos afectados por el éxodo masivo de los europeos eran españoles, no sabemos nada de eso. A mí me gusta explorar, viajar a esos territorios para rescatar porciones de historia que están muy vinculados a nuestra propia historia, pero que a su vez, por circunstancias de la vida, son muy desconocidos para el gran público.

En Por si un día volvemos está muy subrayado el tema de los abusos sexuales, de la violencia machista, ¿por qué ha querido darle tanto espacio?

Es parte vital de una mujer con el perfil de la que yo he creado para esta historia, no quiere decir que todas las mujeres colectivamente fueran sometidas a esos abusos, pero es cierto que estaban muy naturalizados y eso ha sido así a lo largo de mucho tiempo y ha condicionado la vida de millones de mujeres. Quería que una de mis protagonistas lo reflejara en su propia carne y en su propia experiencia vital. En estas historias de aventuras ilusionantes de mujeres que logran salir hacia adelante con su esfuerzo y con su tesón no se nos pueden olvidar también los momentos dramáticos que a veces tuvieron que vivir.

Hay mucho amor y mucho desamor en esta novela, pero da la sensación de que encuentra vías más ricas para la literatura desde el desamor, ¿es así?

El desamor es más turbulento y por tanto más interesante. Y la vida es que es así. Esos grandes amores de novela, en la realidad del día a día no los consigue todo el mundo.

De toda la investigación que ha hecho sobre los españoles en Argelia ¿qué destacaría?

Muchísimas cosas. Es una emigración numéricamente importante, en algunos momentos llega a ser más la población española que la árabe y que la francesa en aquellos años. Lo que pasa es que los franceses los van naturalizando, les interesa hacer ciudadanos propios y entonces ya son franceses de nombre, aunque su alma sigue siendo muy española. Había cantidad de gente que montaban negocios pequeñitos, un taller de coches, un taller eléctrico, una tienda de comestibles, una carnicería, y muchas mujeres trabajadoras en la fábrica de tabaco, en el servicio doméstico en casas de franceses… Era una colonia enorme y eso tiene su reflejo en cómo se vivía en aquella Argelia y sobre todo en Orán.

Orán, que es donde sucede la mayor parte de su historia y que era el lugar al que emigraba la mayoría de los españoles ¿no?

Sí. En Orán había plaza de toros, a la que iban a torear Luis Miguel Dominguín, Antonio Bienvenida…, se oía la radio en español, se oían coplas, había grupos de flamenco, se cocinaba a la española, la gente más humilde vivía en corralas, seguían celebrando sus tradiciones… Y después, cuánta gente procede de esto, el Premio Nobel de literatura, Camus, era de Argel, pero su rama materna era menorquina; Yves Saint Laurent, que era de Orán y tenía antepasados españoles; Pedro Salinas pasó por allí porque su familia política tenía otro negocio allí; Marcelino Camacho estuvo en los campos de concentración, lo mismo que Max Aub… Por allí iban Lola Flores, Carmen Sevilla, Antonio Machín… Era una vida muy española a la francesa, se desarrolló una comunidad muy mixta e interesante, y de eso sabemos poquísimo.

Tampoco se sabe mucho de los españoles que tuvieron que salir de allí con la independencia de Argelia.

Del éxodo al final se sabe muy poco. Con la independencia de Argelia salen todos los europeos, un millón y medio de personas, y de ese contingente que sale en los últimos meses de la primavera del 62, muchísimos son de origen español, algunos ya se han afrancesado, pero otros son españoles con pasaporte español que son, sobre todo, los últimos que salen en los barcos que manda Franco de la Transmediterránea y llegan a Alicante.

El contexto de Por si un día volvemos está construido sobre toda esta investigación, pero los personajes ¿de dónde salen? ¿De dónde surge Cecilia Belmonte?

El contexto de Por si un día volvemos está construido sobre toda esta investigación, pero los personajes ¿de dónde salen? ¿De dónde surge Cecilia Belmonte?

A veces algunos datos me los da la vida real, por ejemplo, Cecilia en un momento monta una fábrica clandestina de jabón que luego va creciendo, pues yo tengo noticias sobre las mujeres en Orán y en Argelia vinculadas al negocio del jabón, un negocio muy humilde, muy burdo en principio, gracias a los testimonios de muchas mujeres exiliadas allí cuando la Guerra Civil… Desde Alicante salieron muchos barcos durante ese exilio, a los hombres los retienen, los llevan a campos de trabajo, y las mujeres se quedan solas, no pueden trabajar porque son exiladas políticas y muchas no tienen para sobrevivir. Esas mujeres entonces se acuerdan de lo que hacían en la guerra o antes, sus madres, sus abuelas, y empiezan a hacer jabón para venderlo y salir adelante. Eso que yo le atribuyo a Cecilia está basado en hechos reales. También era muy normal que las mujeres fueran a Argelia de amas de cría y es desgarrador, muchas dejaban a sus hijos en España a cargo de otras mujeres y se iban ellas a servir a otras familias para poder ganar dinero, para poder mantener mejor a esos hijos que estaban medio abandonando.

Lo mismo sucede hoy con muchas mujeres que trabajan en España de cuidadoras. Hay algo en esta novela de espejo del mundo de hoy, ¿cómo cree que habla su historia a los lectores de ahora?

La historia es muy cíclica y volvemos otra vez a cosas que habíamos dado por terminadas. Con el horror que fue la Primera Guerra Mundial para los franceses, en 20 años ya estaban metidos en una segunda… Y creemos que ese horror no va a volver, y ahora volvemos a escuchar ese eco y quién sabe si no tendremos una tercera. Parece que no aprendemos nunca, que vamos tropezando en la misma piedra una vez, otra vez y otra vez, y no vamos a salir.

La novela arranca con un acto de violencia y en un entorno de mucha miseria, ¿es una declaración, una forma de denunciar que esos son elementos que conducen a lo que vive el personaje, a lo que viven millones de personas hoy?

En parte, sí, pero en parte no es más que un episodio entre tantísimos de unos momentos duros de la España de los años 20, una España muy atrasada, muy empobrecida, en la que esa miseria material llevaba también a la miseria moral. Yo quería reflejar ese mundo porque ha pasado apenas un siglo, ahora en fin tenemos un país con sus problemas, pero próspero y similar al resto del mundo desarrollado, pero en aquel entonces había unas miserias enormes en España y la gente se iba y había olas de migración. Era una preocupación de los gobiernos, la cantidad de gente que se iba, había titulares en la prensa nacional de “España se desangra”, porque se iban, la gente no tenía para vivir. Yo quería reflejar ese mundo y reflexionar a través de los personajes sobre quiénes éramos, qué somos hoy y cómo hemos llegado a recorrer este camino.

Después de seis novelas, todas súper ventas, ¿tiene ya la clave del éxito de sus libros?

Cada uno es una apuesta nueva y yo me meto dentro de cada novela con la misma ilusión y dedicación que en la primera. Pero por lo que me cuentan los lectores o los periodistas, supongo que un poco la clave está en una mezcla, una historia humana que te genere algún tipo de emoción, que no te deje impasible, y personajes que sean creíbles, cercanos a como somos los humanos. Yo no quiero escribir la historia de super heroínas, de super héroes, yo quiero mujeres y hombres con claroscuros, con caídas, con fragilidad y también que sean capaces de sacar ese coraje para seguir adelante y pelear por un futuro mejor. Creo que esas aventuras y desventuras de personajes con un fondo de humanidad es algo que a los lectores les hacen empatizar. Y después, por otro lado, está el hecho de situar a estos personajes en unos lugares que resulten atractivos, no por lo bonitos que sean, sino por el tipo de vida, el ambiente desconocido, enriquecido por múltiples capas sociales, culturales… Es el mundo que ya no existe y que yo quiero rescatar para, gracias a la literatura, poderlos revivir.