Esclavitud: Del látigo al museo

El estadounidense Clint Smith publica el ensayo «El legado de la esclavitud» (Capitán Swing), una recuperación de la memoria negra en EEUU.

Texto: Francisco Luis del Pino Olmedo

La historia puede barnizarse y permanecer encerrada durante mucho tiempo, tanto que lo auténtico cobra otra dimensión y disminuye a conveniencia tragedias inmensas. Pues ya se sabe, casi siempre quienes la redactan son los culpables.

Los grilletes oxidados de la esclavitud, aún con sangre coagulada en la memoria del legado de Estados Unidos, han sido fundamentales para conformar la historia colectiva del país y sus habitantes. Al rascarlos resurge de nuevo la tragedia, tiñe de rojo sobre negro la hipocresía y el cinismo, desenterrando la piel negra que yace bajo los cimientos de una sociedad construida sobre sus huesos.

El escritor, poeta y académico estadounidense, Clint Smith (Nueva Orleans, 1988), autor del best seller El legado de la esclavitud (Capitán Swing), premio National Book Critics Circle de no ficción, afirma que la historia de la esclavitud es la historia de Estados Unidos. “No fue periférica a su fundación; fue primordial”. Smith era un hombre negro necesitado de respuestas frente a las incertidumbres que han sometido a los afroamericanos tradicionalmente; un intelectual espoleado por el deseo de escribir este libro, que nació de su experiencia como profesor de enseñanza secundaria, donde asimiló las realidades sociales de sus alumnos, y que además se vio alentado por las voces de familiares que le enseñaron la historia de sus antepasados esclavos. Sobre todo, por las historias personales de sus abuelos, que reconoce con orgullo como herencia. El resultado es un gran trabajo de recuperación de la memoria negra en Estados Unidos.

Smith, oriundo de Nueva Orleans, una ciudad que según el historiador Walter Johnson “es una conmemoración de la esclavitud”, emprendió hace pocos años la misión de realizar un recorrido por monumentos y lugares emblemáticos que ofrecen una historia intergeneracional con el propósito y la filosofía que él mismo define: “Aprender y afrontar la historia de la esclavitud y cómo le ha dado forma al mundo actual en el que vivimos hoy”, que, sostiene con firmeza, tiene que ser un proyecto colectivo.

Del látigo al museo

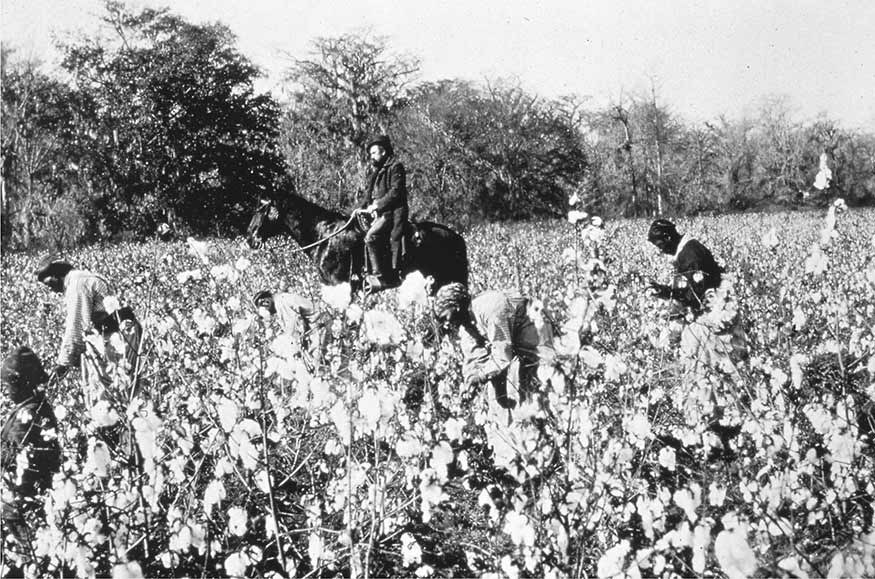

El escritor y poeta nos ofrece una guía de algunos de los lugares que fueron antaño plantaciones de esclavos, en la actualidad museos, donde, sin incidir muy directamente en la crueldad y el infortunio de las familias negras, se ha blanqueado o minimizado la dura realidad. Aunque, en unas pocas, la voluntad y la honradez de quienes se encargan de explicar la historia imprimen valor al pasado sin tapujos.

Empieza el recorrido por la senda del dolor reconvertido en museo pedagógico, en la plantación de Monticello, en Virginia, la finca donde Thomas Jefferson escribió cartas defendiendo la urgente necesidad de libertad mientras esclavizaba a más de cuatrocientas personas. Algunas de las familias negras permanecieron esclavizadas durante tres generaciones o más. Cuando no eran separadas, algo frecuente. Jefferson, que afirmaba detestar la esclavitud, vendió a más de un centenar de personas a pesar del desgarro que producía. A lo largo de la existencia del esclavismo, aproximadamente un millón de personas fueron separadas de sus familias, según estima el historiador Edward Bonekemper, anota el autor.

Empieza el recorrido por la senda del dolor reconvertido en museo pedagógico, en la plantación de Monticello, en Virginia, la finca donde Thomas Jefferson escribió cartas defendiendo la urgente necesidad de libertad mientras esclavizaba a más de cuatrocientas personas. Algunas de las familias negras permanecieron esclavizadas durante tres generaciones o más. Cuando no eran separadas, algo frecuente. Jefferson, que afirmaba detestar la esclavitud, vendió a más de un centenar de personas a pesar del desgarro que producía. A lo largo de la existencia del esclavismo, aproximadamente un millón de personas fueron separadas de sus familias, según estima el historiador Edward Bonekemper, anota el autor.

Claro que, en épocas mucho más recientes, como julio de 2018, la (primera) administración Trump, apunta el escritor, ya había separado a cerca de 3.000 niños de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos. Volviendo a quien fue redactor de la Declaración de Independencia —uno de los padres de la Constitución— y primer presidente de la República, para decepción de algunos de sus admiradores, a pesar de opinar que las personas negras “son inferiores a los blancos tanto de cuerpo como de mente”, tuvo con Sally Hemings, una mujer esclavizada —aunque de piel casi blanca—, al menos seis hijos. Sus enemigos políticos intentaron desacreditarlo utilizando ese hecho, pero él ganó con holgura su reelección. Su imagen ha permanecido bastante impoluta en el marco general de una educación que omite expresamente el tema de la esclavitud, o pasa de puntillas por la tragedia.

De cerca de las 400.000 personas que visitan Monticello al año, solamente unas 80.000 participan en la visita guiada de “La esclavitud en Monticello” o toman parte en el programa para estudiantes.

Cabezas clavadas en estacas

La representación de más de medio centenar de cabezas de hombres negros, recordatorio de la represión del levantamiento de Luisana de 1811, identifica parcialmente a los responsables de la sublevación de esclavos más grande de la historia de Estados Unidos. Aunque dice Clint Smith que ha cosechado poca atención en la memoria pública colectiva. Poco de extrañar ante la clamorosa ausencia de tanta información concerniente a la esclavitud en la formación escolar y superior del país. O, como sostiene W.E.B. Du Bois, autor de Reconstrucción negra en Estados Unidos, la narración que el país hace de su relación con el esclavismo se tergiversa deliberadamente.

Las 55 cabezas falsas y empaladas a la vista son la primera impresión que reciben los visitantes a la plantación Whitney de Wallace, Luisiana, a una hora al oeste de Nueva Orleans. Una de las únicas plantaciones dedicadas a preservar la experiencia de las personas esclavizadas cuyas vidas y trabajo la sustentaron.

A mediados del siglo XIX, la plantación se convirtió en uno de los negocios azucareros más prósperos de toda Luisiana; cuando acabó la Guerra Civil, en 1865, muchas de las personas que habían estado esclavizadas en Whitney se quedaron allí y continuaron trabajando en sus campos. Sus descendientes aún siguen viviendo en las inmediaciones de la antigua plantación. Gran parte de la comunidad todavía es víctima de la pobreza intergeneracional que afecta, incluso más de un siglo y medio después de la emancipación, a muchas comunidades antiguamente esclavizadas. El noventa por ciento de la población de la zona es negra y, debido a la proximidad de las centrales petroquímicas, conforman lo que se conoce como el Corredor del Cáncer.

En Whitney se explica que en la plantación, como en otras, los niños sustentaron y personificaron la institución de la esclavitud. Hacia 1860 existían casi cuatro millones de esclavos negros, y el 57 por ciento eran menores de 20 años. Y eso después de que formalmente terminara el comercio transatlántico de esclavos, en 1808, durante la presidencia de Thomas Jefferson. Si en 1795, había casi 20.000 esclavos en Luisiana, medio siglo después la cifra ascendía a 331.000, gracias al comercio interno y al ilegal.

Otra antigua plantación se convirtió en prisión: Angola, un centro donde se dieron todas las irregularidades y se practicó el sistema de arrendamiento de convictos que permitía que las personas negras fueran encarceladas durante años por cargos ficticios y se las pudiera “alquilar” a las empresas. Así, para superar el vacío que a causa de la abolición tuvieron personas e instituciones que se lucraron por años con la mano de obra esclavizada, a los hombres negros encarcelados se los podía forzar legalmente a trabajar en sus ferrocarriles, plantaciones y demás negocios

Cuenta Smith que las condiciones de arrendamiento de convictos solían ser “más horripilantes que cualquier cosa que hubiera existido durante la esclavitud”. No es coincidencia que el 71 por ciento de los reclusos de Angola fueran negros, sentencia el autor del ensayo, quien puntualiza que la duración media de una sentencia en Angola eS de casi 54 años. Por su parte el activista y escritor encarcelado Mumia Abu-Jamal —antiguo miembro de Las Panteras Negras— comentaba: “Si alguna vez ha habido dudas acerca del asunto de la filiación entre esclavitud y el sistema carcelario estadounidense, basta con echar un vistazo a esa enorme penitenciaría conocida como Angola para disipar cualquier duda”.

Por supuesto, hace ya tiempo que se ha blanqueado el drama, y el folleto del museo proclama que la que en su momento fue conocida como la “prisión más sangrienta de Estados Unidos” se ha transformado en una de las prisiones más progresistas y mejor gestionadas del país. Pero, en su investigación, el autor recibió de una voz autorizada —in situ— la denuncia que en la exposición del centro se ocultaba el hecho de que había sido una plantación y “toda la basura terrorífica que aquí sucedió”. Por el contrario, añadía la fuente que se valoran cosas como quién fue el proscrito más famoso o todas las armas extrañas que la gente intentaba usar.

Clint Smith ha hablado con centenares de personas blancas y negras, ha asistido a las conmemoraciones que recrean a la Confederación con sus uniformes grises y la Dixie (bandera sudista) ondeando por doquier, ha preguntado por las motivaciones de sus militantes, más cercanos a la nostalgia de la esclavitud que a la búsqueda de la integración social de los ciudadanos negros de pleno derecho. No le cabe duda de las mentiras que se propagan constantemente sobre los motivos de la Guerra de los Estados, según la llaman en el Sur, que, revestidas de un perverso y falso romanticismo, mantienen viva la llama del victimismo sureño y de la supremacía blanca.

Pero igualmente reconoce y denuncia en este ensayo que una de las mayores mentiras que todavía se siguen contando —y contra la que luchan los recuperadores de la memoria— es que durante la guerra civil “Nueva York era buena. Todos los demás en el Sur eran los malos”. Pero Nueva York era el segundo mercado más grande de Estados Unidos, después de Charleston. O sea, que existía una lucrativa relación con el comercio algodonero entre la ciudad y la Confederación. Hasta el punto que, en 1861, el alcalde de la ciudad durante la guerra civil, Fernando Wood, propuso escindirse de la Unión.

A pesar de que Nueva York había abolido totalmente la esclavitud en 1827, se convirtió en “coto de caza de los propietarios de esclavos”. Y, hasta poco antes de la Guerra de Secesión, los captadores de esclavos seguían merodeando libremente por las calles de la ciudad en busca de esclavos fugitivos —e incluso personas libres— para capturarlos y llevarlos de vuelta al Sur.

El autor recoge la infame analogía de una experta conocedora de la historia de los afroamericanos en Nueva York, quien refiere que, en el siglo XIX, las personas negras vivían con el miedo a que en cualquier momento un captador de esclavos pudiera secuestrarlas a ellas o a sus hijos, independientemente de su situación y posición social. A su vez, en el siglo XXI las personas negras viven con un miedo permanente a que la policía las aplaste contra una pared, independientemente de si existe algún pretexto o sospecha, aparte del color de su piel.

El autor finaliza este extraordinario ensayo con su viaje a la isla senegalesa de Gorea, tristemente célebre por ser lugar de reunión y tránsito de esclavos hacia su terrible destino en las colonias. En el año 1978 fue incluida en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad. Concluye Clint Smith con un recuerdo a sus alumnos: «He tratado de escribir el tipo de libro que me gustaría haberles podido enseñar”.

La lucha de la mujer esclavizada

Yolanda Arroyo Pizarro (Guaynabo, Puerto Rico, 1970), afrodiva caribeña y afrolesbiana, escribió hace algún tiempo un hermoso librito, delgado en su continente y delicioso en su contenido. Las negras (Yegua de Troya) contiene una literatura mágica y cruel al tiempo, donde mujeres del pasado se cruzan con las del presente en un marco extraordinario, donde la sencillez envuelve una atmósfera narrativa cuidadísima, que atrae poderosamente la atención y sugestiona al lector, produciéndole dolor y éxtasis, devastación y placer.

En Las negras vierte la catedrática y escritora su compromiso abierto e irreductible por la lucha y la educación antirracista, en un reflejo nítido de su vocación y naturaleza por la afro-identidad y la sexodiversidad.

En Las negras vierte la catedrática y escritora su compromiso abierto e irreductible por la lucha y la educación antirracista, en un reflejo nítido de su vocación y naturaleza por la afro-identidad y la sexodiversidad.

El primer relato, que lleva por título Wanwe, describe con finura la terrible experiencia del secuestro y camino a la esclavitud que se orienta hacia el mar, que ella solo ha visto en dos ocasiones: “Llegar hasta el mar, desde su hogar, toma siete días de trayecto”. Y es en el mar donde se produce la horrenda secuencia del castigo más que cruel, al arrojar a una rebelde que pretendió escapar a las aguas infestadas de tiburones. Con ser espeluznante, la narración posee una infinita delicadeza, reflejo de la autora, que hilvana con maestría el resto de las breves historias de las mujeres esclavizadas.

Hay historias tremendas, como la de la negra matrona especializada en no dejar vivir a los bebés de sus hermanas en esclavitud. Una muestra de la competencia con que la autora ha contado el papel de las mujeres contra la esclavitud y la colonización en el Caribe.

Las Negras es “la revolución contada por las que no contaban”, y una impagable lectura que abre las carnes y aprieta el alma. Una autora digna de seguir sin miedos ni timideces.