Ernest Hemingway & Scott Fitzgerald: ¡Cuando París era una fiesta!

Los dos escritores americanos fueron amigos y Hemingway reflejó las vivencias de toda una generación en la capital francesa en su novela «París era una fiesta».

Texto: Antonio ITURBE Ilustración: Alfonso ZAPICO

París, 1920

Ernest Hemingway echa vaho por la boca al salir del café de la Plaza Saint-Michel en el que ha pasado la mañana corrigiendo un cuento con la esperanza de que se lo publique alguna revista. Cuando en casa no hay dinero para calefacción, las cafeterías se convierten en despachos. También le dan la oportunidad de estar pegado a la calle y escuchar el pálpito de la vida mucho mejor que metido entre cuatro paredes.

Su obsesión es escribir una frase verdadera. Escapar de los fuegos artificiales de la escritura literaria y hacer que los párrafos no estén impregnados de adjetivos sino de verdad. Eso lo ha aprendido en el periodismo y es así como quiere que sea su literatura.

Camina a buen paso con las manos en los bolsillos por un París gélido y llega hasta la rue de l’Odeon donde tiene su librería su compatriota Sylvia Beach. Es más que una librería. Ejerce de biblioteca y por un módico precio se puede uno llevar libros en préstamo. Él a veces ni siquiera puede pagar el importe y ella se los presta igual. Allí le recogen la correspondencia porque es una dirección más fija que la de los diferentes apartamentos que va alquilando con su mujer, Hadley.

Silvya Beach revuelve en un cajón y saca para él un sobre. Es su día de suerte. Es del diario Toronto Star para el que ejerce de corresponsal con un cheque. Sonríe pensando en que esa noche van a celebrarlo yendo a cenar a un buen restaurante donde podrán comer ostras y beber uno de esos vinos muscatos que a ella le chiflan. A él también le agrada ese vino que sabe a pasas. En cuestión de bebida, desde el aperitivo de primera hora de la mañana, hasta el whisky de madrugada, sus preferencias son amplias.

Estando en la librería aparece un hombre con el pelo peinado en dos crenchas separadas por una escrupulosa raya en medio, perfectamente trajeado. Scott Fitzgerald se acerca a Hemingway y le pregunta si lo acompañaría a Lyon. Siente un gran aprecio por él, a pesar de sus extravagancias y las de su esposa Zelda. Han de ir a recoger el automóvil que dejaron a 400 kilómetros de París porque Zelda quería un coche descapotable pero de ninguna manera accedió a que se le colocara una capota plegable. Así que cada vez que cae una lluvia intensa han de abandonarlo. En este caso, debieron dejarlo en Lyon y regresar a París en ferrocarril.

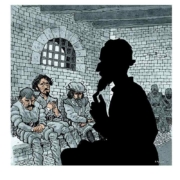

Scott le dice que vayan al Café de Flore a tomar un dry matini. Hemingway acepta puesto que va a pagar su amigo, que desde la publicación de El gran Gatsby se ha convertido en una de las más firmes promesas de la joven narrativa norteamericana. Sin embargo, lo ve caminar tambaleándose levemente, borracho ya a las doce del mediodía, y lamenta que las distracciones hagan que no trabaje en firme y saque todo el provecho a su talento. Mientras enfilan el boulevard Saint Germain, antes de llegar a Flore hacen una parada en la Braserie Lipp para tomar un ron Saint James. Resuenan en su cabeza las palabras de Getrude Stein, escritora de más edad y un estatus de autora respetada, a la que él admira pese a su carácter severo y egocéntrico. Es ella la que ha bautizado a ese grupo de jóvenes narradores y poetas que han venido atraídos por el brillo de París para dejar atrás la negrura de la guerra mundial que ha roto en pedazos el espejismo de ese arranque del siglo XX de risas y Charleston. Cuando la fue a visitar unos días atrás, Gertrude Stein le dijo que eran “una generación perdida: no le tienen ustedes respeto a nada, se emborrachan hasta matarse”.

Lo saca de sus pensamientos Scott, que alza la mano para pedir al camarero otra copa.

-Ahora mismo, señor Scott.

Hemingway piensa que cuando los camareros empiezan a reconocerte, es el momento de quedarte en casa. Pero le ponen delante el vaso de whisky con un hielo que tintinea con una musiquilla embriagadora y aparta de sí sus prevenciones, Chilla con su voz profunda: “¡París es una fiesta!”.

Hemingway ¿macho alfa?

Ernest Hemingway: mujeriego, amigo de toreros, boxeador… es tomado como el prototipo de macho alfa de la literatura. Sin embargo, no siempre fue así. O alguien podría ver en los inicios de su vida señales de fragilidad que harían que después tratase de revestirse de esa aureola de masculinidad recalcitrante. Su madre era una cantante de ópera frustrada por enfermedad en los ojos que la apartó de su carrera y se centró de manera obsesiva en su familia. Siguiendo un hábito victoriano, a Ernest hasta los 9 años lo vistieron de niña. Su padre era médico, pero no fue para él un buen referente: “Mi padre era sentimental, y al igual que todas las personas sentimentales, era cruel”. Golpeaba a sus hijos y él siempre chocó mucho con él. Lo cierto es que en la escuela secundaria era más bien tímido. Incluso era entonces un atleta mediocre y, de hecho, para ocultarlo se empezó a inventar hazañas en los partidos de baseball y ahí empezó a tomar el gusto por armar historias. Empezó a destacar antes por escribir en el periódico de la escuela que por sus capacidades deportivas. No era tan fiero el león Hemingway como lo pintan.