Ferran Grau y la infantilización del mal

En “Hiperràbia” (Angle), Ferran Grau cuenta el asesinato del cajero de Barcelona a la manera de “La naranja mecánica”. El escritor catalán participará en la mesa redonda “Dios ha muerto y yo me aburro” del festival BCNegra, junto con Jo Alexander y Diego Ameixeiras, y bajo la moderación de Laura González, el día 15 de febrero en el espacio Mooby Bosque.

Texto: Milo J. Krmpotic

Fue durante mucho tiempo una película mítica, basada en una novela reputada, pero tengo la sensación de que, en los últimos dos o tres lustros, ha quedado un poco arrinconada en términos de popularidad, como casi todo el cine del siglo pasado y como casi toda la literatura en general. ¿En qué momento nace tu interés por La naranja mecánica y qué te ha llevado a recuperarlo justo ahora?

El interés por la película lo he tenido desde que tengo memoria o memoria cinematográfica, que para mí en cierto modo es lo mismo. Vi la cinta a los 11 o 12 años y me dejó estupefacto, a falta de otro adjetivo mejor. Es un film que siempre he tenido como referencia e influencia, al igual que el resto de trabajos de Stanley Kubrick. Aunque la peli se rodó una década antes de que naciera, siempre la he considerado de mi generación. De hecho, y quizás es algo que deje perplejo al interlocutor, en mi mapa mental la tengo ubicada o la relaciono con otras cintas mucho más “contemporáneas” como Trainspotting de Danny Boyle o This is England de Shane Meadows. Para llegar a escribir Hiperràbia pasaron dos cosas que se entrecuzaron a la vez ante mí. La primera es que entrevisté a uno de los implicados del caso del cajero de Barcelona y la segunda, me cayó en las manos una traducción al catalán de La naranja mecánica. Estas dos circunstancias fueron, a mi entender, una combinación explosiva en mi cabeza.

La ultraviolencia del original aquí se transforma en hiperrabia. Siendo tiquismiquis, ¿no es un salto un poco arriesgado, moralmente hablando, en el sentido de que la violencia puede ser completamente gratuita pero la rabia parece más sujeta a una justificación, pues suele existir algo que la provoque?

Aunque yo diría que la violencia y la rabia son elementos putativos. Tienen una relación de parentesco o de consanguinidad. Además, desde mi punto de vista, la violencia que plasma Burgess y la rabia que cuento yo responden a algo afín, a una especie de intersección o a un lugar de frontera común: la sensación de impunidad grupal y el tedio hacia lo que depara el presente y el futuro. Tanto la violencia como la rabia pueden ser totalmente gratuitas y no responder a ninguna motivación concreta. O mejor dicho, a una motivación difusa, dilatada o con un pretexto con los pies de barro.

De hecho, lo más aterrador de la novela es la naturalidad con la que incurre el trío protagonista en esa hiperrabia…

Por lo que comentaba: parece que tenían una idea concreta y hasta teorizada del porqué ejercían esa agresividad salvaje. Pero no. O no la tenían o no se habían planteado realmente el sentido profundo de sus actos. Actuaban sin pensar, empujados por ideas imprecisas pero que, desgraciadamente, desembocaban en la parte más oscura del comportamiento humano. Había una especie de juego de niños en todo aquello, en una infantilización del mal. La pregunta es: ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad como sociedad en casos como estos? ¿O la culpa es solo suya, del trío de asesinos?

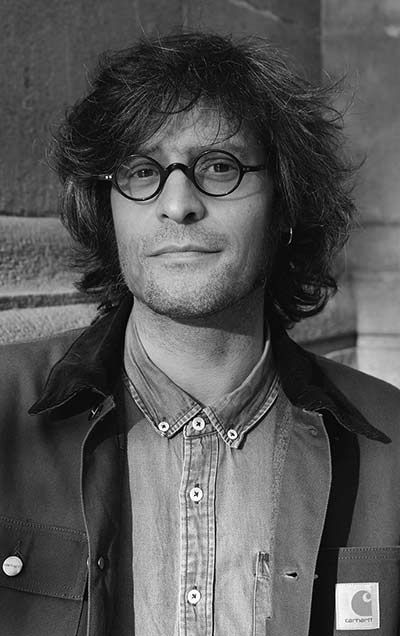

Ferran Grau. Copy: Karla Ferrera

La jerga nadsat se convierte aquí en el argot xeno. Y conduce a un señor ejercicio estilístico, con sus neologismos y sus metáforas y sus numerosos juegos fonéticos. Aunque el libro añada un glosario, es un placer dejarse llevar por la lectura sin recurrir a él. ¿Hasta qué punto es el xeno una manera de redoblar la apuesta literaria de la obra en una época en la que se lee mucho (redes sociales, programas de mensajería…) pero de manera muy plana?

No tenía sentido en mi cabeza hacer un homenaje absolutamente diáfano a La naranja… sin homenajear o reverenciar el ejercicio lingüístico que planteó Anthony Burgess con el nadsat. No inventé el xeno para redoblar ninguna apuesta. Solo lo hice así para ser absolutamente sincero con lo que quería contar y con lo que quería honrar. Ni más ni menos. La verdad es que los primeros borradores los escribí en nadsat basándome en el glosario del traductor Jordi Arbonés. Pero pasaban dos cosas: la primera es que el argot original tiene derechos de autor y la segunda es que el texto sonaba remoto, muy robotizado, no tenía un tono natural. Si quería contar un caso ubicado en la Barcelona de principios de siglo, tenía que confeccionar mi propio lenguaje. Es por eso que quizás, en un arrebato de los míos, empecé a crear el xeno y a añadir todas las referencias posibles de esa generación –que a la vez es la mía–, mezclando cultura tradicional con cultura pop de ese momento. Es así, como sin haberlo visto con anticipación, el texto se engrandeció y las frases empezaron a sonar más afinadas. La novela maduró.

Anthony Burgess dijo que La naranja mecánica había sido un divertimento que le tomó apenas tres semanas de trabajo. ¿Cuánto te has divertido y cuánto has tardado tú?

He tardado algo más, la verdad. Y me he divertido y sufrido a partes iguales. Aunque, por lo que he ido averiguando, Burgess dijo lo de las tres semanas porque le quería quitar importancia a La naranja… y más después del éxito de la adaptación cinematográfica. Me consta que no estaba cómodo o no del todo con la película y su repercusión, y llegó a aborrecer su novela. El autor de Manchester escribió muchísimas novelas más –sobre las treinta– y consideraba que esa, precisamente, no era la mejor. A su pesar, sería, es y será conocido o reconocido por A clockwork orange.

Más saltos: de Beethoven al “santísimo” Andrew Lloyd Webber. ¿Escoges Jesucristo Superstar como gran referente musical del protagonista, quizá, porque su punto kitsch desmitifica y su trasfondo cristiano se adecúa a temas de la novela como la culpa, la redención y el arrepentimiento?

Los musicales me parecen las óperas de la actualidad. Son pomposos, pegadizos y productos de masas. En mi opinión, aunque sé que voy a levantar ampollas, son productos infantilizados. Pero tienen algo que entiendo que gusta al público: una historia de fondo. Una narración más o menos bien estructurada. Cuentan algo a través de una trama y unos personajes. Escogí a Lloyd Webber por eso: por ser contemporáneo y por haber sido autor de piezas muy reconocibles y ultrarrepresentadas como El fantasma de la ópera, Cats, Evita o el propio Jesucristo Superstar. Y efectivamente, esta última ópera también trata elementos que sobrevuelan Hiperràbia, como la culpa y la redención.

El referente real de la novela, claro, es el asesinato de Rosario Endrinal en un cajero de La Caixa de la calle Guillem Tell de Barcelona, el 16 de diciembre de 2005. ¿Qué te impresionó en particular de ese suceso tan impresionante de por sí?

Me impresionó que fueran chicos más o menos de mi edad y sobre todo que no tenían unos antecedentes criminales muy concretos. Pero lo que me impresionó es que su procedencia no era marginal. Y esto último fue lo que me sobrecogió: que no eran fruto de una parte de la sociedad, a priori, desestructurada, que habían ido a “buenos” colegios, que tenían acceso a la cultura y que su nivel económico era holgado o al menos, “correcto”. Al cabo del tiempo, cuando conocí a uno de ellos le pregunté directamente sobre ese momento en que quemaron y asesinaron a una mujer. Su respuesta fue algo así como que no querían matar a nadie, que eran simples autómatas, que se les fue de las manos. Y añadió que si hubieran querido matar a Rosario Endrinal hubieran evitado que las cámaras de seguridad del cajero los grabaran cometiendo esa brutalidad digna de tres psicópatas. Y eso es lo que planteo en la novela. No juzgo o intento no hacerlo. Solo expongo lo que hicieron esos tres chavales “normales” una noche cualquiera de diciembre de 2005. Violencia por violencia, sin más. Aún, hoy en día, yo mismo me pregunto: ¿Por qué?

En la novela, el escritor F.X. Enderví pasa de víctima del trío de criminales a receptor de los diarios del protagonista. ¿Es una manera de justificar desde dentro el armazón del libro o se debe solo a ese contacto con uno de los asesinos en la vida real?

En la novela, el escritor F.X. Enderví pasa de víctima del trío de criminales a receptor de los diarios del protagonista. ¿Es una manera de justificar desde dentro el armazón del libro o se debe solo a ese contacto con uno de los asesinos en la vida real?

Como he dicho, he conocido y he mantenido muchas conversaciones con uno de los tres asesinos. Es alguien a quien creo que le ha funcionado la reinserción social. Lo que sí es cierto es que yo pasé por delante de ese cajero automático unas horas antes de que cometieran el asesinato. Y eso también me ha hecho reflexionar. ¿Estaba Rosario ya ahí dentro? ¿Por qué yo no la vi? ¿Por qué muchas veces no prestamos atención a lo que nos rodea? ¿Por qué no vemos a las personas que duermen en la calle? Estos interrogantes siempre me hacen confluir en nuevas preguntas que aún no he sabido despejar: ¿Quién era más asesino, ellos, que lo hicieron, o yo, que veía a una persona humana sin verla? ¿Ellos, que la mataron, o yo, que la concebía solo como un mueble más del espacio urbano?

Por último, ¿crees que se puede establecer algún vínculo, una línea más o menos recta, entre aquellos cachorros fascistas de la Barcelona de los 1990-2000 y los adultos que apoyan a la derecha radical tirando a extrema en la actualidad?

Es exactamente lo mismo. Lo de antes y lo de ahora. Para mi es falta de espíritu crítico, falta de interés, falta de empatía y hasta carencia de un mínimo de inteligencia –por mínima que esta sea. Eran tan mentecatos que no sabían ni que eran fascistas, o se comportaban como tal. Como los de hoy en día: son los más merluzos del reino animal. Otra cosa son los que mandan o les mandan: estos son los lobos con piel de cordero. Es individualismo en estado puro y eso, directamente, lleva al odio –o a la hiperrabia. Todo esto se cura o se medio remedia abriendo los ojos y las orejas, intentando entender –que no justificar– y, sobre todo ,poniendo en valor dos palabras: humanidad y cultura. Siento un absoluto pavor por el auge de esta especie de neofascismo, aunque es el mismo fascismo de siempre pasado por el filtro del camaleón de toda la vida. Pero hace tiempo que como sociedad vemos señales de alerta y no las hemos tenido en cuenta. Casi que todo lo contrario. Aún le damos cuerda al capitalismo desenfrenado, a quitarle importancia a lo público y a menospreciar cualquier cosa que se asemeje al derecho humano. Aún, creo, que tenemos un resquicio de esperanza pero como escuché hace poco: “Es un buen momento para cumplir 80 años”.