Emily Dickinson, la poesía como escape

Los extraordinarios poemas de Emily Dickinson estuvieron a punto de no llegarse a publicar.

Texto: Antonio ITURBE Ilustración: Alfonso ZAPICO

Podcast «Momentos Estelares de la Literatura» (Ivoox)

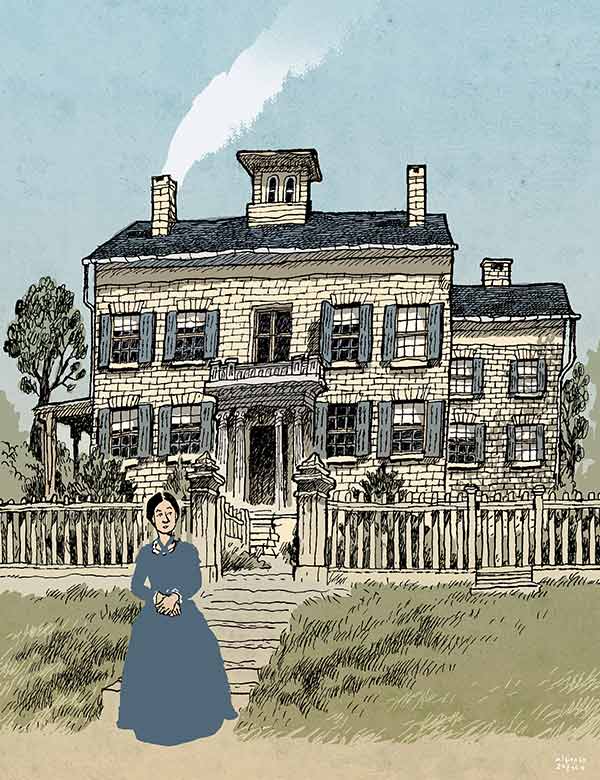

1883, Amherst (Massachusetts)

Emily Dickinson mira por la ventana de su habitación y observa los árboles raquíticos en el invierno y al fondo el pináculo de la iglesia. Ha cumplido los 53 años y encara la recta final de su vida. Sobre la mesa hay una nota de un amable editor que requiere de sus poemas para ser publicados. Se acerca al papel, lo toma entre sus manos muy blancas y lo arruga lentamente. No hay rabia en ese gesto, ni desdén. Simplemente, su vida es otra.

Todavía le dura el enfado con su cuñada Susan, la esposa de su hermano, a la que tanto quiere, por haberle sustraído un poema y haberlo publicado en The Republican. Sabe que ella lo hizo por afecto, porque admira su poesía, pero ella ya sabe que no quiere que esos poemas salgan de sus carpetas. Había consentido publicar alguno sin firmar, únicamente cuatro, pero eso quedó atrás. Siente el hecho de escribir como si se disparase en la sien. Es algo demasiado arrollador e íntimo para dejarlo ir rodando por ahí de cualquier manera.

Mira por la ventana y siente el frío de Nueva Inglaterra colarse por todas las rendijas de la casa familiar. Su hermana Lavinia ha venido esa tarde a decirle que la invitaban a asistir a una conferencia de un prestigioso pedagogo en una sesión benéfica organizada por un grupo de señoras. Recuerda con placer una de sus últimas salidas de casa para asistir a una conferencia de Ralph Waldo Emerson. Emerson es para ella un maestro, tanto por la manera de escribir sus poemas como por esas ideas trascendentalistas que trae en las que quita importancia a las cosas materiales y encuentra en la relación con la vida campestre una forma de acercarse a Dios.

Se va hasta el armario y lo abre. Todos sus trajes son blancos. Sabe que la asistenta la mira de reojo cuando ordena la ropa. Le parece una extravagancia que sólo quiera vestir de blanco, igual que le parece extravagante que haya dejado de salir de casa. Piensa que uno también es un poema en sí mismo. El blanco es su metáfora de la vida, de que su encierro no es oscuro ni morboso, sino luminoso. Una luz que mira hacia adentro.

Naturalmente que cuando observa hacia el atardecer a través de la ventana siente una cierta tristeza. Durante esos últimos años apenas ha salido de casa a misa, a alguna exposición muy concreta o la visita del oculista en Boston alojándose en casas de sus primas en Cambridgeport. Pero su desapego definitivo de las cosas que suceden allá fuera ha hecho que ya ni siquiera haya vuelto a acudir a las citas del oculista ni a ninguna parte. Quizá no quiera siquiera reconocerse a sí misma el dolor que le produjo la muerte del reverendo Charles Wadsworth.

No sabe siquiera qué clase de relación fue la suya. La de una feligresa devota con su reverendo de la iglesia presbiteriana. Pero era algo más. Le vienen a la cabeza unos poemas convenientemente guardados que escribió cuando lo conoció más de dos décadas atrás: “Él fue el átomo a quien preferí entre toda la arcilla de que están hechos los hombres”. Lo conoció en la iglesia de Filadelfia de Arch Street, cuando ella tenía 21 años y él era un pastor de 40 años casado y risueño. Sólo se vieron tres veces en tres encuentros tomando el té en su casa de Amherst en visitas de cortesía. Pero para ella era algo más que té y cortesía. La intensidad con que los dos empezaron a hablarse en su último encuentro hizo que, sin abandonar la estricta etiqueta exterior, algo ardiera por dentro. Un día le dijeron que el pastor Wadswoth había solicitado una plaza en la costa Oeste y se había ido a predicar a San Francisco. La distancia es un hielo que enfría o incluso hiela todo. Uno de aquellos meses escribió en un cuaderno: “¿Es Dios enemigo del amor?

Cuando tiempo después se enteró de que el reverendo Wadworsth había regresado a Filadelphia, empezó a escribirle. Cartas muy corteses, nada comprometedoras. Cartas que él devolvía con esa cortesía donde nada se dice y, por tanto, todo puede soñarse.

Años después, una tarde de 1880 su hermana Lavinia llamó a su puerta y le dijo que había una visita que deseaba presentarle sus respetos. Al bajar con la indiferencia habitual por las cosas mundanas, quien esperaba en el salón era el reverendo Wadsworth. El tiempo había trazado surcos en su rostro y tenía un aire cansado, pero seguía habiendo en su gesto bondadoso un mundo luminoso.

Mientras sostiene los visillos de la ventana de su cuarto solitario, sonríe ahora con melancolía. Recuerda cómo de azorada se sintió esa tarde de verano. Incluso, sin poder evitar un infantil tono de reproche, le preguntó por qué no había avisado de su visita para poder recibirlo adecuadamente. Wadsworth respondió, como si él mismo no se lo explicara tampoco, que “Yo mismo no supe hasta hace pocas horas que iba a venir. Me bajé del púlpito y me metí en el tren”. Emily, un tanto desorientada ante lo inesperado de esa visita que tantas veces había anhelado, sin saber bien qué decir, le preguntó por el viaje entre Filadelfia y Amherst

-¿Cuánto ha tardado, reverendo?

-Veinte años –le dijo con una sonrisa melancólica.

El reverendo falleció dos años después de ese encuentro. Ella mira por la ventana y ve los árboles desnudos. Nada hay ya allá afuera que le interese. No es una loca que haya decidido encerrarse para siempre, es solo que la vida que le importa sólo palpita en esos sentimientos que ordena sobre las resmas de papel en sus poemas. Ya nada espera del mundo. Escribir es el último refugio.

¡¡¡¡De puertas adentro!!!!

Emily Dickinson fue especialmente celosa en su obstinación de no publicar apenas poemas en vida. Sólo se publicaron cinco y de manera anónima. Cuando ella falleció su hermana Lavinia empezó a ordenar sus papeles y descubrió más de 1.500 poemas. Ella fue la primera en preocuparse de compilarlos y mostrarlos a editores, que se asombraron de su calidad. Su sobrina Martha Dickinson sería la primera en publicar una biografía en 1924. Es imposible saber qué pensaría esa escritora que decidió vivir de puertas adentro sobre el hecho de haberse convertido en uno de los referentes de la literatura universal. En todos sus retratos aparece muy seria, pero era una mujer apasionada y en algunos escritos se palpa su sentido del humor. Con esa ironía que palpitaba bajo su educación puritana, posiblemente sonreiría con cierto desapego.