Literatura contra el silencio argelino

El escritor y periodista Kamel Daoud, amenazado de muerte por los integristas, alza la voz contra el olvido en su novela “Huríes” (Cabaret Voltaire).

Kamel Daoud

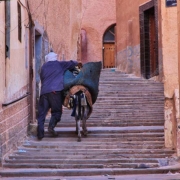

Texto: David Valiente Fotografía: Francesca Mantovani ®Gallimard

Corría la década de los noventa y Argelia se desangraba. La guerra civil sumió al país en un conflicto interno caótico y brutal, con conatos de violencia sacrificial: los degollamientos no eran ya solo cosa de la fiesta del Aíd al-Fitr (Fiesta del final del ayuno), las desapariciones eran sistemáticas y cualquier persona ligeramente sospechosa de colaborar con los insurgentes podía ser torturada. Previamente, la esperanza conquistada tras la independencia de Francia se había tornado en pesadilla bajo la disciplina férrea del Frente de Liberación Nacional (FLN). Los liberadores se convirtieron en custodios de un sistema paternalista y autócrata.

Durante tres décadas, los argelinos apenas supieron lo que era vivir en un sistema democrático. El poder quedó repartido entre la cúpula militar, los encargados de la seguridad estatal y la nueva burocracia civil, en buena parte integrada también por antiguos miembros del FLN. El régimen se mantuvo gracias a la coerción sistemática, el discurso anticolonialista y algunas mejoras sociales en materia de salud, educación y vivienda. Como escribió el especialista en el Próximo Oriente y el Magreb Luis Martínez en su ensayo La guerre civile en Algérie: “No fue una dictadura sanguinaria como las de América Latina, pero sí fue un régimen cerrado, autoritario, paternalista, muy poco tolerante con la disidencia”.

A finales de los ochenta, el modelo empezó a resquebrajarse y el Gobierno se vio incapaz de gestionar la situación con la misma solvencia del pasado. El desplome del precio del petróleo en 1986 —una de las principales fuentes de riqueza del país—, el descontento social por el aumento del paro juvenil y la respuesta beligerante del Gobierno a los desafíos catalizaron un giro drástico en la arquitectura del poder: el partido único abrió el campo político a nuevas fuerzas. Las primeras elecciones pluripartidistas de la Argelia independiente tuvieron lugar entre diciembre de 1991 y enero de 1992, y se saldaron con la victoria en la primera vuelta del Frente Islámico de Salvación, un partido, como indica su nombre, de ideología islamista.

El ejército interrumpió el proceso electoral, alegando el riesgo de instauración de una teocracia. Amplios sectores de la sociedad civil, incluidos sindicatos y partidos laicos, también manifestaron su preocupación. El ejército forzó la dimisión del presidente electo, Chadli Bendjedid, y procedió a disolver la formación islamista. Se declaró el Estado de Emergencia y gradualmente la violencia armada generó un conflicto que azotó todos los puntos de la geografía. Comenzó una guerra civil que duró diez años (1992-2002) y dejó entre 150.000 y 200.000 víctimas, más de 15.000 personas desaparecidas, además de cientos de miles de refugiados, según datos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o ACNUR. En palabras de Mohamed Hachemaoui: “El golpe preventivo de enero de 1992 fue una operación de salvaguarda del sistema autoritario, más que una defensa de la democracia”.

Sin embargo, estas cifras son aproximativas, no se ha permitido establecer un balance real y posiblemente el número sea algo superior. Con el fin de la guerra, el silencio fue elevado a nivel de consigna. La Carta por la Paz y la Reconciliación, aprobada en 2005, criminaliza explícitamente cualquier intento de analizar de manera crítica la amnistía autoritaria promulgada por el Gobierno y la actuación del ejército durante los años de combate. Oficialmente, el ejército jamás ha torturado ni bombardeado a civiles, y los miembros del maquis solo empuñaron cuchillos para pelar patatas. Todo en paz, tras secuestrar la historia y cosificar la memoria.

Allí donde el exilio no impone mordaza, las voces críticas siguen luchando, empeñadas en escarbar dentro del relato oficial para hallar la verdad. Entre los disidentes, se encuentra la prosa elegante y feroz del ganador del Premio Goncourt 2024 por su novela Huríes, Kamel Daoud (Mesra, 1970). Publicada por Cabaret Voltaire, rompe el mandato del silencio a través de su protagonista, Aube, una joven que sobrevivió al intento de degollamiento de un grupo islamista. Desde entonces, una cánula de acero inoxidable sustituye sus cuerdas vocales y su voz, aparte de poseer un color metalizado, apenas tiene fuerza para hacerse oír. La novela entrelaza el pasado traumático con el presente asfixiante sin concesiones, recurriendo al monólogo interno y al sufrimiento de los vivos. Aube conversa con la semilla que crece en su vientre, con su hija aún no neonata, con su hurí. La pregunta urgente de responder es si vale la pena criar a una criatura en un país hostil para las de su sexo.

Allí donde el exilio no impone mordaza, las voces críticas siguen luchando, empeñadas en escarbar dentro del relato oficial para hallar la verdad. Entre los disidentes, se encuentra la prosa elegante y feroz del ganador del Premio Goncourt 2024 por su novela Huríes, Kamel Daoud (Mesra, 1970). Publicada por Cabaret Voltaire, rompe el mandato del silencio a través de su protagonista, Aube, una joven que sobrevivió al intento de degollamiento de un grupo islamista. Desde entonces, una cánula de acero inoxidable sustituye sus cuerdas vocales y su voz, aparte de poseer un color metalizado, apenas tiene fuerza para hacerse oír. La novela entrelaza el pasado traumático con el presente asfixiante sin concesiones, recurriendo al monólogo interno y al sufrimiento de los vivos. Aube conversa con la semilla que crece en su vientre, con su hija aún no neonata, con su hurí. La pregunta urgente de responder es si vale la pena criar a una criatura en un país hostil para las de su sexo.

Huríes está rodeada de controversias. La joven argelina Saâda Arbane ha acusado al escritor de haber plagiado su vida, empleando su historial psiquiátrico sin su consentimiento. Demasiadas coincidencias inexplicables hay entre Saâda y Aube; ambas se comunican con el mundo a través de una cánula, tienen los mismos tatuajes en su piel y muchos detalles íntimos coinciden. El escritor niega las acusaciones, pero el caso avivó el debate sobre los límites éticos de la literatura y ha añadido un nuevo frente a la ya compleja relación de Daoud con su país, donde los islamistas lo han amenazado de muerte y le han obligado a exiliarse en Francia.

Asuntos judiciales aparte, Huríes es una obra que explicita la violencia para denunciar el silencio impuesto sobre uno de los hechos más dolorosos del pasado reciente de Argelia. Ese silencio encuentra su eco filosófico en De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, donde Nietzsche distingue entre tres formas de construir la historia: la monumental, la anticuaria y la crítica. El Estado argelino ha escogido la segunda categoría, aquella que fundamenta una narrativa acrítica y venera el pasado hasta el punto de convertirlo en tradición.

Sin duda, este enfoque tiende a paralizar el cuerpo social. El resultado final es la asfixia del espíritu colectivo. Inevitablemente, la locura de los individuos no será el mayor de los males, pues una oleada de conservadurismo, cuando no fanatismo, azotará a las mismas fuerzas censoras. A través de Aube, Daoud articula un alegato contra la amnesia institucional. “Yo soy la auténtica huella, la prueba más sólida de todo lo que vivimos durante diez años en Argelia. Los que saben leer lo entenderán cuando vean el escándalo de mis ojos y la monstruosidad de mi sonrisa”.

En este sentido, el mensaje es claro: ninguna sociedad se construye sobre la base del olvido, y las que lo hacen y perduran, con el tiempo engendran vacíos simbólicos. Los nombres de los muertos que nadie puede nombrar inconscientemente se filtran y llegan a las futuras gene raciones. El trauma se termina canalizando a través de los cuerpos, los sueños y la literatura.

Argelia experimenta una relativa calma, pero la paz es frágil, porque, como nos recuerda Hannah Arendt, la desmemoria nunca construye futuros legítimos. Y quizá por este motivo, porque, al encontrase anquilosado y desorientado, voces valientes como la de Kamel Daoud son tan valiosas para muchos e incomodan a unos pocos. Sin embargo, una vez la petición de justicia traspase la grieta del silencio, el trabajo de recuperación será un proceso lento y doloroso y deberá contar con la participación de todos los miembros de la sociedad, incluso aquellos que negaron un derecho fundamental del alma humana como es enterrar con dignidad a sus muertos.

Huríes, en definitiva, no propone una verdad absoluta — muchas de las cosas expuestas son debatibles—, sino que diagnostica los síntomas de un cuerpo social abrumado por el deseo incautado y en estado comatoso.