Libros contra la guerra

En la edición en papel de Librújula, de septiembre/octubre, dedicamos nuestra portada a un llamamiento a la paz y a recordar el papel de la literatura como un arma para luchar contra la sinrazón de los seres humanos.

Texto: Antonio Iturbe Ilustración: Asís G. Ayerbe

En 2024 hubo 37 guerras en el mundo. La especie supuestamente más inteligente de todas, capaz de crear artefactos de una complejidad técnica imposible para cualquier otro ser vivo, es la única del planeta cuyos individuos se dedican de manera sistemática a destruirse unos a otros.

Hay libros célebres como El arte de la guerra, escrito en el siglo V aC por el militar chino Sun Tzu. Hay versiones muy exitosas y celebradas por altos ejecutivos trasladadas al mundo de los negocios: ganar guerras y ganar dinero parecen estar en sintonía. Ha habido un florecimiento de influencers que presumen de expertos en geopolítica en canales donde sus entretenidos vídeos y agudas disertaciones convierten las guerras en juegos de mesa donde el tablero es el mundo y las piezas, vidas humanas. Hannah Arendt, tras asistir al juicio en Jerusalén contra el mandatario nazi Adolf Eichmann, un anodino funcionario del régimen que causó tanta muerte y tanto dolor, habló de la banalidad del mal. La banalidad del mal también la practicamos convirtiendo guerras lejanas con sangre que no nos salpica en un juego de estrategia o en un entretenimiento cuando atendemos a esos canales de “geopolítica” que nunca hablan del dolor de cada una de las personas ni de su tristeza.

En Librújula nos preguntamos: ¿La literatura sirve para algo frente al rodillo devastador de una guerra? Es evidente que no puede parar misiles, ni devolver un hijo a unos padres, ni reconstruir una casa destruida. Pero puede mostrarnos esas vidas anónimas devastadas que los libros de historia, ocupados en hablar de estadistas y grandes generales, nunca mencionan. La literatura no fija la cifra exacta de combatientes, de heridos o muertos en una batalla, ni el número de piezas de artillería o drones empleados, ni los movimientos tácticos o los acuerdos de los mandatarios, pero nos dice, como en el clásico de Dalton Trumbo Johnny perdió su fusil, cómo es la gloria de un soldado al despertarse tras una batalla en la cama de un hospital y darse cuenta de que ha perdido las piernas, los brazos y la cara entera, con lo que se ha quedado sordo, ciego y mudo.

Los escritores están en su mundo creativo y a menudo se aíslan de lo que sucede en el planeta para no ser perturbados por sus miserias. Pero no todos. En las páginas de nuestra revista en papel de septiembre, la escritora rusa Anna Starobinets nos explica que, tras la invasión de Ucrania, abandonó Moscú y dejó su casa y toda su vida atrás porque no quería que sus hijos crecieran en un país con ese afán tóxico por machacar a otros. La escritora bielorussa Svetlana Aleksiévich, que tuvo que abandonar el país en 2020 por su oposición al régimen autoritario y cruel de Lukashenko, dedicó años a reunir testimonios de personas afectadas por las guerras y dar voz a los más olvidados. Un autor que ha mostrado una altura moral que nos llena de admiración y nos devuelve la fe en el compromiso de los escritores es el israelí David Grossman. En agosto de 2006, horas antes del fin de la guerra del Líbano, su hijo Uri murió junto a los ocupantes de un blindado, alcanzados por un misil de Hizbulá. Pocas personas podrían tener tantos motivos para el rencor contra sus vecinos musulmanes. Sin embargo, su literatura siempre ha buscado la concordia y hace unas semanas alzó la voz para decir en una entrevista al diario italiano La Stampa: “Con un dolor inmenso y el corazón roto, debo constatar lo que sucede ante mis ojos: genocidio”. Que alguien con su autoridad moral califique la matanza de Gaza de genocidio es un reconocimiento a los que sufren y un toque de alerta para todos los gobiernos (como los europeos) que miran hacia otro lado frente a la salvajada del gobierno israelí. Durante el discurso que dio Grossman en 2010 al recibir el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes afirmó que “la lógica de la guerra es borrar la particularidad de cada persona y el milagro que supone la existencia de cada uno. La literatura sirve justo para lo contrario, porque mira a las personas de una en una. Tal vez esa sea la mayor aportación de la literatura a aquellos que viven en guerra o que soportan el exilio, la discriminación o la pobreza, sintiendo que su yo ha sido permanentemente borrado”. Le dijo David Grossman al mundo, por encima de su propio sufrimiento personal: “La literatura puede devolvernos a todos nuestro rostro humano”. Seguramente no pueda tanto, seguramente no pueda casi nada. Pero, ya que no puede cambiar nuestra tendencia a la crueldad, al menos puede ponernos frente al espejo para que seamos conscientes de todo el daño que causamos.

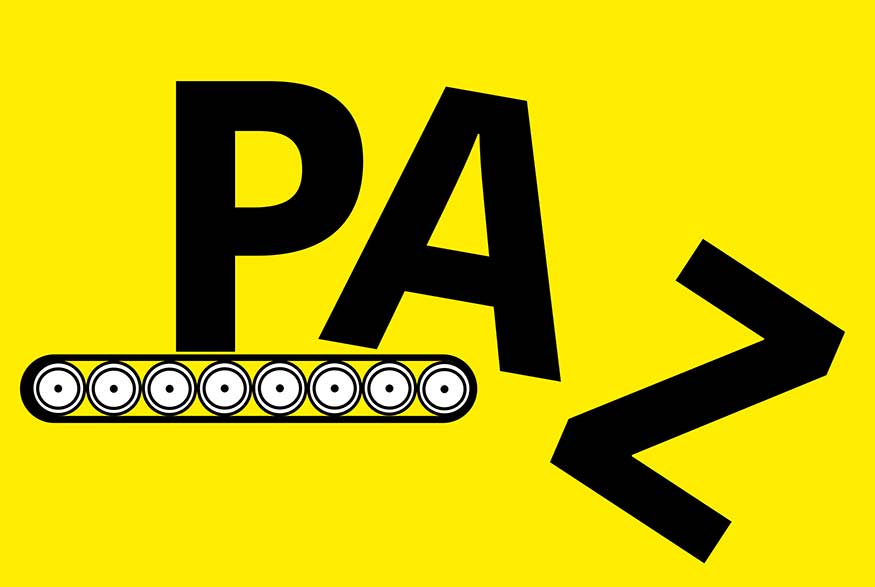

Nuestra portada

Texto: Redacción

Somos una revista que habla de ese viejo arte de contar historias y armar una verdad de la imaginación que supere la mirada estrecha de eso que llamamos realidad. Pero armar mundos paralelos para encontrar refugio emocional no quiere decir que ese mundo de lo cotidiano y lo

Somos una revista que habla de ese viejo arte de contar historias y armar una verdad de la imaginación que supere la mirada estrecha de eso que llamamos realidad. Pero armar mundos paralelos para encontrar refugio emocional no quiere decir que ese mundo de lo cotidiano y lo

material donde corre el reloj del tiempo que nos toca vivir no nos duela. El sufrimiento provocado por las guerras no nos deja indiferentes. Hemos querido dedicar una portada a la paz, pero no queríamos bonitas palomas blancas ni corazones de tiza.

Tampoco queríamos el tremendismo de la negritud de la guerra como si fuera un virus incurable. La guerra tiene cura. Una cura dificilísima, ojalá que no imposible, porque depende de nosotros, los humanos, la raza más destructiva de la historia del planeta.

Nuestro director de arte, Asís Ayerbe, ha puesto en la cubierta una paz que resbala por el precipicio. Una letra zeta que cae y que, según la mires, también puede ser una letra ene y entonces leeríamos “pan”. La paz como el pan que alimenta lo que podamos tener de humanos. Una paz que hemos de amasar entre todos. Lo decía Rosa Montero en su última novela, Animales difíciles, sobre la salvación de la humanidad: Todos o ninguno.