La dictadura de Macías y la herencia franquista en África

El periodista y escritor Antonio Caño publica «El monstruo español: Francisco Macías y el fin de la aventura colonial en Guinea» (la Esfera de los Libros).

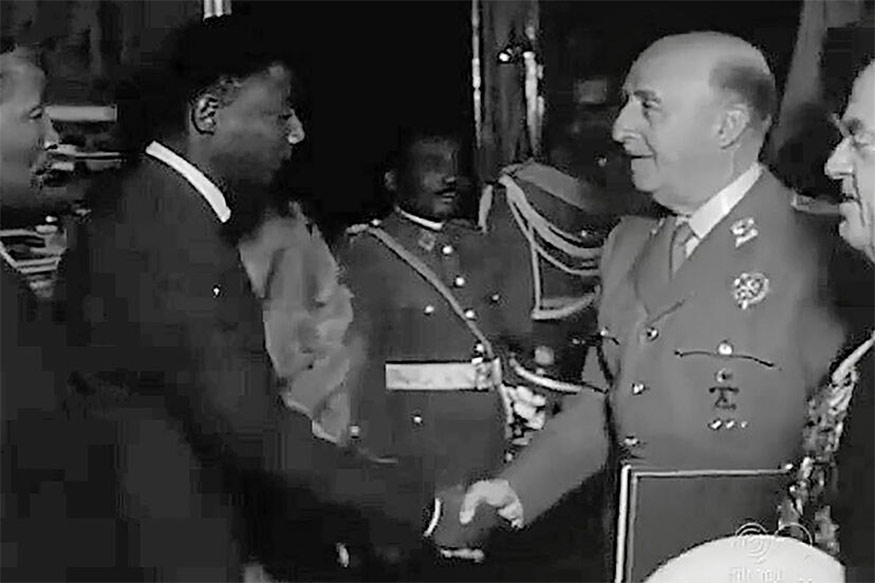

Fotografía: Filmoteca Nacional

Texto: David Valiente

Aunque parezca exagerado, en España, escribir sobre Guinea Ecuatorial es un acto heroico. Son muy pocos los académicos y los periodistas que tratan este tema; parece que se ha convertido en el coto de caza privado de unos pocos intelectuales, y ni siquiera los políticos, sin importar el color que vistan, se atreven a pisarlo, y eso que a ellos les encanta meterse en líos históricos que, a veces, ni siquiera comprenden. ¿Por qué será que la política se aleja de estos lares de la historia?

El monstruo español: Francisco Macías y el fin de la aventura colonial en Guinea (la Esfera de los Libros) del periodista y escritor Antonio Caño es el tipo de libro que deberíamos encontrar más a menudo en las estanterías de librerías y bibliotecas. Si no, ¿cómo les vamos a explicar a las futuras generaciones (y cómo nos vamos a explicar a nosotros mismos) que en la costa oeste de África Subsahariana existe un país donde se habla español? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Mediante ciencia infusa?

El libro de Caño recorre la biografía de Francisco Macías, el primer presidente y dictador de Guinea Ecuatorial, así como los once años de historia de su gobierno del terror (1968-1979). El exdirector de El País parte de una tesis provocativa: Macías (y su régimen delirante) es hijo de la España franquista y de algún que otro aprovechado que trató de sacar beneficio personal de la coyuntura.

Caño, quien estuvo presente en el juicio de Macías tras su captura, narra el ensayo en primera persona, pero empleando la voz del biógrafo oficial de Miguel Delibes, Ramón García Domínguez, autor también de un maravilloso libro titulado Guinea: Macías, la ley del silencio, donde deja testimonio de su paso por la antigua colonia. Ramón despeja algunas incógnitas, lanza preguntas y aventura hipótesis, algunas de ellas provocativas.

No es para menos. El personaje es controvertido y la historia no lo es menos. Sus compatriotas tachaban a Macías de loco, una afirmación nada descabellada, ya que se conoce que en varias ocasiones visitó a psiquiatras tanto en España como en Estados Unidos. El nombre de nacimiento de Macías era Masié Nguema Biyogo Ñegue Ndong. Españolizó su nombre porque, como revela Caño, amó la tierra que lo oprimía. El futuro dictador y presidente de Guinea libre fue un niño dócil, que obedecía a los blancos sin rechistar. Lo que, en el argot colonialista, se consideraría un “buen moreno”. Su disposición servil fue recompensada al permitirle aprender a leer y escribir en una escuela católica regentada por los claretianos. Esta educación básica le abrió las puertas de la administración colonial, donde ocupó varios puestos menores hasta convertirse en el alcalde de Mongomo.

Sin embargo, una serie de acontecimientos detallados en el libro alimentaron el odio que Macías llegó a sentir por todo lo español, aunque gran parte de ese odio fuese un instrumento creado para ganar las primeras elecciones libres de Guinea Ecuatorial. Tras leer el libro me queda la duda de si parte de la rabia contra España no sería simple marketing político, su estrategia para desligarse de la agenda defendida por sus rivales políticos dentro del país. Y esta duda se acrecienta al conocer la profunda admiración que Macías sintió por Franco; podría odiar a España, pero nunca a su querido caudillo, quien, a lo mejor, quiso llegar a ser o, al menos emular, como nos cuenta el autor.

Francisco Franco, en realidad, no mostró un gran interés por el destino de Guinea. En la década de los sesenta, España comenzó su apertura al mundo. Los imperios coloniales no estaban bien vistos y la nueva dialéctica internacional comprendía la existencia de dos bloques enfrentados y un tercer mundo obteniendo la libertad e intentando (en teoría) mantenerse alejados de los pleitos entre capitalistas y comunistas. Naciones Unidas exigía a sus miembros que abandonaran su pasado colonialista; si España quería dejar de ser autárquica, debía aceptar esto sin rechistar. En el seno del Gobierno franquista, dos corrientes pugnaron por hacer valer su razón en la cuestión guineana. Luis Carrero Blanco, presidente de España, se mostró contrario a conceder la libertad total al pueblo guineano; entre sus motivos encontramos los intereses personales y económicos que lo vinculaban a la colonia y que temía perder. En frente, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, pretendía ceder ante la ONU y otorgar la libertad total a Guinea. Su postura, por supuesto, no era del todo altruista y respondía a unos cálculos políticos que al final no salieron bien. El ministro esperaba que el acto de buena voluntad de España le granjeara al país un posicionamiento más sólido para reclamar sus derechos sobre Gibraltar.

Castiella ganó el pulso y Macías las elecciones en Guinea Ecuatorial. El nuevo presidente del país libre no estuvo solo en su carrera por el poder. Contó con la ayuda de un notario de origen granadino contrario al franquismo, Antonio García Trevijano. En este punto, el autor hace justicia. Son pocos los trabajos que indagan en la relación personal del notario con Macías y con el país tropical desde un punto de vista económico. Caño detalla las triquiñuelas empleadas para evitar que los movimientos económicos se asociaran con las empresas del granadino y destaca lo paradójico que resulta que un defensor férreo de la democracia ayudara, no solo a que Macías consiguiera el éxito político, sino también a construir una parte importante de la administración pública guineana y, por extensión, todo el aparato represivo que durante once años subyugó al país. García-Trevijano, en este sentido, tenía poco que reprochar a Carrero Blanco.

Del mismo modo, las naciones no podían reprochar a España su falta de compromiso y atención con los guineoecuatorianos. Antonio Caño incide en la desatención absoluta de los países capitalistas: a ningún Estado le preocupaba que la población guineana estuviera padeciendo las crueldades de una de las peores dictaduras de África. El bloque comunista sí prestó más atención al dictador. Recordemos que Macías quedó aislado debido a sus pleitos con los países capitalistas y Guinea Ecuatorial carecía de casi todo para empezar una andadura autárquica. Su fuerte anticomunismo no le detuvo cuando China se presentó con ayuda para atender las necesidades de un pueblo escaso de pan. De hecho, aquí el periodista recuerda que la estética comunista tampoco le repelía del todo: Juventudes en Marcha con Macías, grupo de jóvenes revolucionarios, estuvo inspirado en los jóvenes chinos que, durante la Revolución Cultural, causaron desórdenes y persiguieron cualquier elemento reaccionario, sin importarles que pudieran ser familiares o amigos; el objetivo era exponerlos y castigarlos por traicionar a la revolución.

Del mismo modo, las naciones no podían reprochar a España su falta de compromiso y atención con los guineoecuatorianos. Antonio Caño incide en la desatención absoluta de los países capitalistas: a ningún Estado le preocupaba que la población guineana estuviera padeciendo las crueldades de una de las peores dictaduras de África. El bloque comunista sí prestó más atención al dictador. Recordemos que Macías quedó aislado debido a sus pleitos con los países capitalistas y Guinea Ecuatorial carecía de casi todo para empezar una andadura autárquica. Su fuerte anticomunismo no le detuvo cuando China se presentó con ayuda para atender las necesidades de un pueblo escaso de pan. De hecho, aquí el periodista recuerda que la estética comunista tampoco le repelía del todo: Juventudes en Marcha con Macías, grupo de jóvenes revolucionarios, estuvo inspirado en los jóvenes chinos que, durante la Revolución Cultural, causaron desórdenes y persiguieron cualquier elemento reaccionario, sin importarles que pudieran ser familiares o amigos; el objetivo era exponerlos y castigarlos por traicionar a la revolución.

Macías desarrolló una relación férrea con la Unión Soviética y sus aliados. De hecho, las repúblicas de Europa del Este se convirtieron en los principales proveedores de asistencia militar para Guinea Ecuatorial. Sin duda, Antonio Caño acierta al profundizar en aspectos de la política internacional menos tratados en los libros de divulgación histórica publicados hasta la fecha. Porque, además de la escasez, afrontar una búsqueda bibliográfica sobre cualquier tema de Guinea Ecuatorial supone leer textos pobres. A excepción de unos cuantos trabajos de académicos e investigadores comprometidos con la verdad y la comprensión del pasado, el resto huyen del intento de explicar la trágica y fascinante historia de Guinea Ecuatorial y la presencia española en los territorios de Isla Bioko, Río Muni y Annobón. Sin duda, es un error humanístico desconocer esto, pero es aún más mezquino pretender crear una gran brecha entre el presente y el pasado no tan lejano. Es verdad que los seres humanos tendemos a tratar de poner la historia de nuestro lado para legitimar una serie de fobias. Sin embargo, Antonio Caño propone un primer paso fundamental con el fin de evitar la desmemoria social: acercar los hechos históricos, o lo que es lo mismo, recordar, recordar y recordar.