Juan José Millás se enfrenta a un país desconocido

«La vejez es un país totalmente desconocido», nos dice Juan José Millás. Y es desde allí desde donde el protagonista nos narra “Ese imbécil va a escribir una novela” (Alfaguara), una historia de autoficción tan personal como universal.

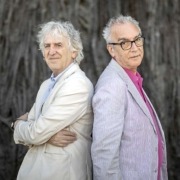

Texto: Dafne Rocamora Foto: Asís G. Ayerbe

Juan José Millás nos habla en Ese imbécil va a escribir una novela de la aleación indestructible que conforman la realidad, los sueños y la memoria, y con humor nos da su opinión sobre la vejez y la necesidad de cerrar círculos antes de partir.

El protagonista de Ese imbécil va a escribir una novela se llama Juan José Millás, por lo que es inevitable que el lector se pregunte: ¿cuánto hay de verdad y cuánto de ficción en este libro?

En ella todo es verdad porque lo que no sucedió se imaginó. La frontera entre lo que se imagina y lo que sucede es muy porosa. Incluso para mí, el producto final es una aleación. Las aleaciones no se pueden descomponer en sus materiales originales, y esta novela se caracteriza por eso. La historia no se puede descomponer en partes y, por lo tanto, no podemos saber qué porcentaje es verdad y qué porcentaje es ficción. Incluso, algunos de los personajes son una suma de varias personas reales. Ese tipo de síntesis se hace mucho en las novelas de autoficción.

Dices que lo que no sucedió se imaginó. ¿Qué papel tienen la imaginación, los sueños y la memoria en la construcción de la historia?

Las fronteras entre el sueño y la vigilia, y las fronteras entre lo imaginado y lo real son muy volátiles, se mueven mucho. En el narrador no hay un problema de pérdida de memoria, sino de confusión entre lo que sucede realmente y lo que uno imagina. Al final, es una característica de la memoria de todos, ya que gran parte de los recuerdos que almacenamos son implantados. Lo vemos por ejemplo en la película Blade Runner, de Ridley Scott, con los replicantes, a los que implantan recuerdos a través de fotografías. Los humanos recordamos momentos que nos han contado como si los hubiésemos vivido nosotros mismos, e incluso recordamos sueños como si fuesen sucesos de verdad.

¿Los sueños forman parte de la realidad?

La novela empieza con una escena que parece pertenecer al ámbito de los sueños lúcidos, sueños que yo mismo he cultivado. Y los sueños lúcidos tienen una cantidad de realidad que te hacen dudar de tu capacidad para diferenciarlos de la realidad. Si a eso, además, le añades tener una edad como la mía, la confusión es aún mayor. No somos conscientes de ello, pero tenemos muchos sueños implantados como los replicantes porque, a lo mejor, tenemos un porcentaje muy alto de replicante.

Hay un diálogo entre el narrador y la directora del periódico para el que trabaja. En la conversación esta le dice: «Escribe sobre lo que quieras». ¿Qué supone esa carta blanca para un escritor?

En el mundo del periodismo es mucho más cómodo que te digan sobre qué tienes que escribir a que te digan «Escribe sobre lo que quieras». Porque si te dicen sobre qué tienes que escribir, inmediatamente pones tus energías ahí, no cuestionas nada y empiezas a documentarte. Pero, si te dicen que escribas sobre lo que quieras, se supone que vas a tener una idea genial. Y nada parecido sucede. Es una petición mucho más complicada. Yo tenía un puesto fijo en Iberia pero, como trabajaba bastante para la prensa, daba muchas conferencias y mis libros comenzaban a proporcionar derechos de autor, decidí dedicarme a escribir en exclusiva. Mi constante preocupación era llegar a cubrir el salario que tenía anteriormente, así que me obligué a aceptar todo lo que me llegaba. Cada vez que me llamaban para proponerme un artículo yo respondía: «Sí, sobre qué tema, cuántas líneas y cuánto pagáis». A veces me daban a elegir el tema, pero yo pedía por favor que me lo diesen ellos. La diferencia entre una cosa u otra era tirarme dos días pensando sobre qué escribir o enfocarme directamente en investigar, por ejemplo, sobre los pasos de cebra para la revista de la Dirección General de Tráfico. La verdad es que fue muy divertido porque, como lo aceptaba todo, a veces escribía sobre los temas más absurdos. Lo dejé cuando vi que ya podía vivir de escribir lo que me gustaba, pero siempre recordaré la sensación de incertidumbre cuando me decían: «Escriba sobre lo que usted quiera».

A raíz de su trabajo como escritor, el Juan José Millás de la novela se critica bastante a sí mismo: se ve tonto, ingenuo y acepta las devaluaciones que su amigo Alberto hace sobre sus novelas porque son «novelas de argumento». ¿Las novelas de argumento son menos válidas que otras?

A raíz de su trabajo como escritor, el Juan José Millás de la novela se critica bastante a sí mismo: se ve tonto, ingenuo y acepta las devaluaciones que su amigo Alberto hace sobre sus novelas porque son «novelas de argumento». ¿Las novelas de argumento son menos válidas que otras?

Entre el mundo ensayístico y el mundo novelesco siempre existe tensión. Este tema se entiende muy bien cuando hablamos de pintura: frente a la figurativa, la pintura abstracta se encuentra en una categoría intelectual superior. Mientras que la pintura figurativa pertenece al supuesto pelotón de los torpes —»en fin, qué se le va a hacer, no sabe hacer más que reproducir la realidad»—, la pintura abstracta goza de un claro prestigio. Esa tensión que en el mundo de la pintura es muy clara también existe en el mundo de la literatura y de la escritura. Los novelistas que hacemos novelas de argumento pertenecemos a una segunda categoría intelectual; somos tontos con relación a los otros. A veces, parecen más listos los ensayistas que escriben sobre novelas que los propios autores que escriben las novelas. Cuando yo empecé a escribir esta tensión existía en un grado superlativo. Si un crítico decía de ti que habías escrito una novela lineal estabas perdido. La linealidad, el argumento, el realismo… Eran etiquetas mortales.

Esta tensión en el arte, ¿se puede extrapolar a los demás aspectos de la vida?

Sí, yo creo que la tensión entre lo abstracto y lo figurativo del arte es una tensión que metaforiza las dualidades del ser humano. Por ejemplo, la pareja de la razón y las emociones. Hoy en día tiene más prestigio la razón. Es frecuente oír a un político o a un intelectual decir: «Tenemos que votar con la razón». ¿Por qué es menos válido votar con las emociones? En realidad, todo parte del grave error de pensar que la razón y la emoción están en compartimentos estancos. Y es que la razón está informada de las emociones y las emociones, de la razón.

¿En uno mismo también es posible que se den dualidades y tener más de una personalidad a la vez?

A poco complejo que se sea, uno siempre es más que uno. Y además se pasa el día discutiendo con el otro que lleva dentro. Muchos niños tienen un amigo invisible y cuando llegan a la edad adulta desaparecen porque no es de personas mayores, pero seguramente esos amigos le acompañan toda la vida. Todos tenemos un álter ego con el que discutimos si hacemos bien o si hacemos mal y, en esta novela, Alberto es el álter ego de Juan José Millás. La cabeza flotante representa ese otro que llevamos dentro y con el que nos pasamos la vida debatiendo. Las personas somos seres duales, vivimos en la dualidad permanentemente: razón frente a sentimientos, dentro frente a fuera. El mundo occidental es un mundo caracterizado por la dualidad.

El narrador está rememorando su vida desde una edad tardía y, en una de las sesiones con su terapeuta, esta lo llama «adulto mayor». ¿Qué es un adulto mayor?

Eso de «adulto mayor» es un eufemismo que a mí me hace mucha gracia, porque es complicado de entender. La primera vez que lo oyes tienes que decir «espera, ¿qué me ha dicho? ¿Adulto mayor? ¿Querrá decir “viejo”?». Es un eufemismo absurdo, porque a mí las palabras «viejo» o «anciano» me parecen bonitas. Pero el uso de este término es real, el protocolo es llamar a las personas de cierta edad «adultos mayores». A mí me parece complicado de entender el concepto. Esto de los eufemismos, que es un modo de escapar de la realidad, me resulta una gran hipocresía.

Y, ¿cuál es la percepción que transmites en tu novela sobre el adulto mayor y sobre la vejez?

La percepción que se cuenta en la novela sobre la vejez es la de haber llegado a un país totalmente desconocido, donde nada funciona como funcionaba en los países anteriores. En sus memorias, John Cheever dice: «En la madurez hay misterio, hay confusión». Y es una reflexión muy cierta para mí. La vejez es un país desconocido, en el que andas a tientas porque no tienes ninguna referencia y nadie te dice cómo afrontarlo. Me parece que la vida es un poco así en general. El niño de pronto llega a la adolescencia, que supone un cambio brutal y experimenta hechos alucinantes. Y luego, con la juventud y la madurez, se alcanza algo parecido a una meseta, que transmite la impresión de que la vida siempre va a ser así. Pero es mentira, porque no dejan de suceder cosas: se mueren los padres, se divorcia uno, la llegada del hijo te pone la vida patas arriba… La sensación de estar caminando por una meseta es una completa ilusión. Y el final de esa meseta es la vejez, que te coloca frente al último tramo de la vida, cuyo horizonte es la muerte. Hay gente a la que esto le preocupa mucho, a mí, personalmente, no. Me preocupa más manejarme en este nuevo país e ir conociendo los callejones de la vejez.

De alguna forma, el protagonista intenta cerrar los círculos que habían quedado incompletos durante su vida. ¿Es algo que inconscientemente el ser humano se plantea cuando llega a ciertas etapas?

Sí, por supuesto, cerrar y dejar las cosas en orden. Es algo que me parece muy elogiable del ser humano. Por ejemplo, el momento en el que un matrimonio decide que llega la hora de ir al notario para dejar todo arreglado en el testamento. Es algo que me parece admirable, sobre todo de los ateos. Porque claro, el que espera una vida más allá lo puede hacer con el motivo de garantizarse su paso a la otra vida, pero el otro deja todas las cosas en orden y no espera que haya nada más allá… Yo he leído mucho sobre la muerte y he comprobado que hay gente que se resiste a morir hasta que alguien le coge de la mano y le dice que ya está todo en orden, que se pueden ir.

¿Podemos considerar que cerrar las cosas que quedan pendientes es también una forma de religión?

Sí, es un modo de haber estado en el mundo y de irte decentemente. Yo soy ateo, pero creo que el ser humano tiene una dimensión espiritual y transcendente muy importante. Precisamente, las religiones oficiales se cargan estas dimensiones al intentar codificarlas. Ya en la prehistoria se hacían enterramientos con una gran carga simbólica. Eso implica que ya los primeros homínidos —y, si no los primeros, los segundos—, tenían una idea de la transcendencia, y esta idea nos ha acompañado a lo largo de la evolución. Yo creo que toda persona tiene una dimensión religiosa que debería cultivar. La palabra religión viene del latín religare, «unirse a», y actualmente el ser humano ha perdido la costumbre de unirse, de formar parte de algo. Se ha separado de la naturaleza y de la vida. Así que sí, creo que dejar las cosas en orden tiene mucho que ver con lo simbólico, y lo simbólico tiene mucho que ver con lo religioso.

Por último, me gustaría hacerte una pregunta más: ¿el Juan José Millás real también ha estado en el seminario?

¡Así que has intentado diseccionar la novela! Has intentado encontrar los materiales originales de la aleación.

Confieso que investigué un poco en internet.

¿Te pareció verosímil el hecho de que yo hubiese pasado algunos años en un seminario?

Sí, por supuesto. Todavía tengo la duda de si fue verdad o no.

Pues esa es la cuestión.