Harold Gillies, el cirujano de los sin rostro

«El reconstructor de caras» (Capitán Swing), de la estadounidense Lindsey Fitzharris, un potente ensayo que disecciona con concienzudo empeño y lucidez los inicios y avances de la cirugía plástica llevados a cabo por el médico neozelandés Harold Gillies. Un hombre que dedicó sus esfuerzos a restaurar los rostros —y las identidades— de los soldados a quienes la primera guerra mundial había convertido en aparentes monstruos, y que en su época solían quedar ocultos del público.

Texto: Francisco Luis del Pino Olmedo Foto: Capitán Swing

«La Gran Guerra”, como se llamó a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), tiene un corpus literario y ensayístico amplio y notable; obras de referencia como El miedo, de Gabriel Chevalier, y El fuego, de Henry Barbusse (premio Goncourt), ambos autores veteranos curtidos de aquella tragedia bélica en la que murieron de ocho a diez millones de soldados y más del doble resultaron heridos. O la impactante Johnny cogió su fusil, del gran novelista estadounidense Dalton Trumbo, en la que fabula la historia de un soldado que sobrevive sin brazos, ni piernas, ni rostro, pero con la mente intacta. Todas ellas son una muestra de la excelente novelística publicada sobre aquella masacre generalizada que cortó en pedazos y dejó sin identidad a tantos soldados de todos los ejércitos enfrentados.

El reconstructor de caras (Capitán Swing), una obra de no ficción, como la define su autora, la estadounidense Lindsey Fitzharris, trata sobre las consecuencias horribles que sufrieron los combatientes en sus rostros por heridas de metralla, proyectiles o fuego. Mutilaciones atroces que al tiempo que destrozaban la carne y el hueso, casi hacían desaparecer la identidad de sus víctimas. El libro de Fitzharris es un potente y formidable ensayo que disecciona con concienzudo empeño, y extraordinaria lucidez, los inicios y avances de la cirugía plástica llevados a cabo por el médico neozelandés Harold Gillies. Un hombre que dedicó sus esfuerzos a restaurar los rostros —y las identidades— de los soldados a quienes la guerra había convertido en aparentes monstruos, y que en su época solían quedar ocultos del público.

La autora, que posee un doctorado en Historia de la Ciencia, Medicina y Tecnología por la Universidad de Oxford, ya había publicado en 2017 De matasanos a cirujanos, una biografía del pionero de la cirugía Joseph Lister, galardonada por su excelente escritura científica-literaria. Con este precedente, Fizharris se ha entregado con verdadero tesón a una investigación que, por otra parte, no pretende conformar una reconstrucción pormenorizada de la historia plástica en la Primera Guerra Mundial. Tampoco, como advierte la autora, pretende ser una biografía exhaustiva de Harold Gillies; pero, dicho esto, la narración, que conjuga los datos médicos de las intervenciones con los acontecimientos históricos del conflicto, los testimonios y carácter de los protagonistas, hace apasionante esta obra y muy aconsejable, aunque no sea apta para lectores pusilánimes.

La autora no escatima detalles escabrosos, siempre dentro de lo necesario para comprender el esfuerzo médico y el sufrimiento de los pacientes, por lo que acompaña algunas fotografías de los rostros antes y después de la reconstrucción facial.

“En el mismo instante en que sonó la primera ametralladora sobre el frente occidental, una cosa quedó clara: la tecnología bélica de Europa había dejado muy atrás su capacidad médica”. En un recorrido por el horror, la escritora explica que la munición con carga de magnesio se encendía al entrar en la carne. Y esos pedazos ardientes de metralla, muchas veces cubiertos de fango repleto de bacterias, causaban unas heridas terribles. Pero las heridas de la cara podían ser especialmente traumáticas: “Narices arrancadas, mandíbulas hechas añicos, lenguas descuajadas y globos oculares reventados. En algunos casos, la cara entera se borraba como un tachón”.

“En el mismo instante en que sonó la primera ametralladora sobre el frente occidental, una cosa quedó clara: la tecnología bélica de Europa había dejado muy atrás su capacidad médica”. En un recorrido por el horror, la escritora explica que la munición con carga de magnesio se encendía al entrar en la carne. Y esos pedazos ardientes de metralla, muchas veces cubiertos de fango repleto de bacterias, causaban unas heridas terribles. Pero las heridas de la cara podían ser especialmente traumáticas: “Narices arrancadas, mandíbulas hechas añicos, lenguas descuajadas y globos oculares reventados. En algunos casos, la cara entera se borraba como un tachón”.

Los lanzallamas, utilizados primero por los alemanes, sobre todo contra los británicos en Hooge, en 1915, y las armas químicas fueron innovaciones que aumentaron el sufrimiento y la devastación general. La mayoría de los soldados desfigurados tenían la vida tan destrozada como la cara. ”Se les había arrebatado la identidad misma y pasaron a simbolizar lo peor de una forma nueva y mecanizada de guerra”. En Francia se los llamaba los «morros rotos» y en Alemania, «personas sin rostro». En gran Bretaña eran simplemente “the loneliest Tommies”, los más solitarios de todos los Tommies, “convertidos en extraños para sí mismos”.

Medicina de guerra

En ese tiempo nefasto para el mundo, surgió un pionero de la reconstrucción facial, un inconformista y rebelde. Harold Gillies, que a los 18 años recién cumplidos había dejado Nueva Zelanda para estudiar medicina en Cambridge. Allí se aficionó a jugar al golf uniéndose al equipo de la universidad, y su práctica con los años le ayudó a relajarse entre las largas y delicadas intervenciones que llevaba a cabo en el proceso de la reconstrucción facial de sus pacientes. Unos seres destrozados que le llegaban de todas partes. Muchas veces recomendados por otros colegas que conocían su maestría y entrega.

Poco después de que Gran Bretaña entrara en guerra, Gillies, que contaba 32 años y gozaba de una buena posición profesional, se alistó en la Cruz Roja. Fue llamado a filas en enero de 1915 con destino Francia. Con el tiempo fundaría el Queen´s Hospital en Sidcup, Inglaterra: “Uno de los primeros hospitales del mundo dedicados en exclusiva a la reconstrucción facial”.

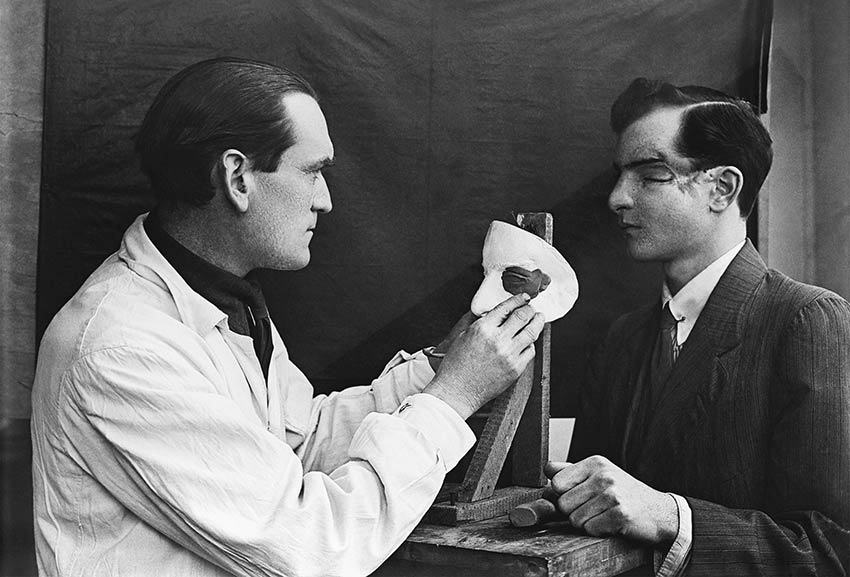

A lo largo de la guerra, el visionario Gillies adaptó y mejoró técnicas rudimentarias de cirugía plástica e ideó otras completamente nuevas. Según la autora, que sin duda ha estudiado profundamente al personaje, su entrega al trabajo no tenía otra causa que reparar rostros y espíritus rotos por el infierno de las trincheras. También atendió a víctimas desfiguradas entre pilotos, tripulantes de tanques y marinos terriblemente quemados.

Uno de sus logros fue reunir a un equipo multidisciplinar de cirujanos, médicos, dentistas, radiólogos, artistas, escultores, fabricantes de máscaras y fotógrafos, y todos ellos ayudaban en distintos etapas del proceso de reconstrucción. Igualmente, el libro trata de la vocación y destreza de las enfermeras que trabajaron no solo con Gillies, sino con otros médicos y en distintos frentes. La imagen de un soldado con heridas en la cabeza y en el cuello podía conmocionar a las enfermeras más curtidas, según la escritora, que ha recogido testimonios de varias de ellas. Nos explica que una enfermera suiza que trabajó en un hospital alemán durante la guerra recordaba a hombres desfigurados con “despojos mutilados en lugar de caras”. Y otra, en este caso británica, relató el momento en que levantó el vendaje de la cabeza de un soldado y se le cayó medio cerebro. Catherine Black reflexionaba años más tarde: “Llegabas siendo joven y despreocupada, y salías mucho más vieja de lo que te habrían avejentado los años”.

Harold Gillies tropezó muchas veces con la incomprensión del Mando británico, bastante indiferente hacia las necesidades médicas. Le indignaba que muchos de sus pacientes, a medio curar, fueran devueltos al frente de nuevo.

Se preocupaba del buen ambiente y humor de los enfermos, procurando que no cayeran en la rutina, aflojando la disciplina y saltándose algunas reglas. Sus pacientes admiraban que tratara a los soldados rasos con el mismo cuidado que a los oficiales.

Los artistas

El médico neozelandés no descuidaba ningún campo; reunió en su grupo a fotógrafos, escultores, dibujantes y pintores. Su labor fue tremenda y muy valiosa para documentar el proceso de reconstrucción facial. La viuda del explorador ártico Falcon Scott, que era escultora, elaboraba moldes de escayola del rostro destrozado de los pacientes para ayudar en las cirugías. El profesor Henry Tonks, de la Slade School of Fine Art de Londres, que tenía formación y experiencia médica, se encargó de crear los registros pictóricos de los pacientes antes, durante y después de las operaciones. Entre los fotógrafos destacaba Sidney Walbridge, conocido de Gillies desde 1916. La fotografía era una forma rápida y eficaz de documentar los casos. Todos estos artistas tenían su misión y la cumplieron muy bien.

Mientras tanto, en su estudio de París, Anna Coleman pintaba máscaras con delicada habilidad para los soldados franceses que ocultaban sus mutilaciones bajo unos rasgos artificialmente agradables. Eso nos lleva a recordar Nos vemos allá arriba (Salamandra), novela de Pierre Lemaitre y premio Goncourt en 2013, que cuenta como Eduard Péricourt queda horriblemente desfigurado pocos días antes del Armisticio, en noviembre de 1918, por una absurda orden de ataque. El mutilado, que posee un talento excepcional para el dibujo, se construye diversas máscaras de gran calidad. También la novela El Pabellón de los oficiales, de Marc Dugain (Ediciones Inédita) recoge la terrible soledad y fatalidad de su protagonista, un joven teniente gravemente herido en el rostro, que será el primer interno del pabellón dedicado a oficiales desfigurados y pasará por constantes operaciones de reconstrucción de su rostro.

El reconstructor de caras abarca tantos puntos que solo una lectura minuciosa puede acercarnos a las profundidades de la sólida obra que Lindsey Fitzharris ha escrito. En 1918, la epidemia de gripe, mal llamada “española”, acabó con la vida de entre cincuenta y cien millones de personas. Entre ellas, muchos pacientes de Harold Gillies y varios de sus colegas. Él siguió después de la “Gran Guerra” con su especialidad en la vida civil y cosechó un éxito mundial, no exento, como sucede siempre, de críticas y envidias. Murió en septiembre de 1960 a los 78 años de edad.