Hablar con los árboles, con Pablo Gallo

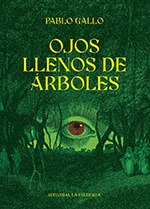

El pintor, ilustrador y escritor Pablo Gallo publica «Ojos llenos de árboles» (Editorial La Felguera).

Texto: Hilario J. Rodríguez Foto: Asís G. Ayerbe

Pablo Gallo despliega en las primeras páginas de Ojos llenos de árboles (Editorial La Felguera) caracteres verdes, como si las palabras fuesen filamentos extraídos de las ramas de un árbol. Durante unas páginas el libro se comporta como un bosque a punto de transformarse en literatura, pero también como un lienzo que nos recuerda que estamos ante uno de los mejores pintores e ilustradores que hay ahora mismo. Y he evitado decir «en España» a sabiendas, porque sus trabajos, que hasta ahora habían aparecido en bastantes portadas de Anagrama y de otras editoriales españolas, ya cruzan fronteras y pueden verse en publicaciones como The New York Times.

Wikipedia dice que es un pintor, ilustrador, videocreador y escritor. Todo eso, sin embargo, no le hace justicia. Es, además, un performer y un activista. Forma parte del Comando Psicográfico junto a Iago Alvite, con quien realiza sesiones en las que pinta con los ojos cerrados mientras Alvite interpreta música compuesta para la ocasión. Cada sesión puede inspirarse en un personaje, como Valle-Inclán, o convertirse en un ritual, casi siempre relacionado con la Naturaleza. Una de las últimas se convirtió en disco, Líneas espectrales, y no me extrañaría que muy pronto el Comando Psicográfico nos sorprenda con un largometraje.

La labor literaria de Pablo Gallo había ido siempre de la mano de su trabajo como artista plástico. Manual de ruleta rusa, en Aristas Martínez, fue su debut, con dibujos de algunos escritores suicidas y textos híbridos, a medio camino entre el ensayo y lo narrativo. Luego vinieron Siete días en las siete calles (Ediciones Gallo de Oro) y Bestiario del Norte (Ediciones La Felguera), también híbridos, aunque ambos seguían siendo ante todo trabajos de un pintor e ilustrador que se servía además de las palabras. Ojos llenos de árboles ha invertido los términos y se presenta como el trabajo de un escritor que se sirve de imágenes.

Su último libro no es un proyecto con presentación, nudo y desenlace; es más bien un territorio que se expande de manera constante, precipitándose en el abismo del espacio y del tiempo, de forma ligeramente similar a los libros de W. G. Sebald. Es difícil de definir porque se mueve en la frontera entre la ficción y el ensayo. Los grabados, los dibujos y las fotografías juegan con el texto, precisándolo, expandiéndolo y a veces deformándolo, sobre todo cuando la magia y lo esotérico cobran protagonismo. Pablo Gallo, en ese sentido, se comporta como un druida a quien nada le es ajeno al caminar entre la espesura de los bosques. Se detiene a contarnos que los árboles sirvieron como puntos de vigilancia y espionaje durante la Primera Guerra Mundial o a recordarnos que Alejandro Magno y otros grandes líderes acudían a hablar con árboles sagrados, capaces de anticipar cuál iba a ser su futuro.

¿De qué manera tu trabajo como pintor e ilustrador organiza o se convierte en centro de vida como artista?

Es extraño, porque siempre he dibujado mucho, desde muy pequeño, y continúo haciéndolo, de muy distintas formas, todo el tiempo. Así que, lo que era un juego en la infancia, se ha convertido en algo de vital importancia, porque vivo de ello y además es casi como respirar, siento que necesito hacerlo con frecuencia. Y al mismo tiempo creo que tiene algo de enfermizo, una parte obsesiva que es difícil controlar.

¿Comienza todo con una imagen? Si es así, ¿cómo se expande o transforma a continuación?

Puede empezar con una imagen, pero también con unas palabras, con una música, con una película… Existen muy diferentes caminos. Me gusta jugar con las analogías. Y sigo utilizando algún diccionario, abriéndolo al azar, como si fuera un oráculo, y encontrando visiones en las palabras. Las palabras y la literatura siempre han sido una parte muy importante de lo que hago, entiendo que forman parte de lo mismo y funcionan como vasos comunicantes.

¿Cómo resumirías tu trayectoria como escritor hasta llegar a Ojos llenos de árboles?

Antes de Ojos llenos de árboles publiqué siete libros firmados por mí, y, aunque en todos ellos escribí algo, este es el primero en el que no incluyo ilustraciones mías. Tal vez por ello, es el primero en el que me he sentido escritor. Podría decirse que, después de cinco años construyéndolo, este es mi primer libro de ensayo, y las imágenes que he utilizado son fotografías, grabados o pinturas relacionadas con los árboles y la historia de la humanidad. Hasta entonces era alguien que se dedicaba a dibujar y pintar y, además, a veces, escribía, pero ahora lo he incorporado a mi vida de una manera visceral y cada vez escribo más.

¿Cómo resumirías tu trayectoria como pintor e ilustrador hasta llegar a Ojos llenos de árboles?

La verdad es que nunca me he dedicado a otra cosa que no sea dibujar y pintar. Tuve la suerte, cuando tenía veintipocos años, de ser «apadrinado» por un grupo de empresarios coruñeses que seleccionó a varios pintores jóvenes con los que trabajar. Fue a principios de la década de los 2000, época boyante en la que se vendía bien la pintura y había facilidad para realizar exposiciones, tanto en galerías como en instituciones. Después, a partir de la crisis de 2008, sin planearlo, empecé a ilustrar libros. El primero fue en el año 2009: Política de hechos consumados, un libro de relatos y poemas del músico Nacho Vegas. Fue una propuesta del sello discográfico Limbo Starr, y desde entonces, entre libros ilustrados y portadas para libros, habré colaborado en más de 60 títulos, trabajando además con editoriales extranjeras, de EEUU, Francia, Corea del Sur, Bélgica, Dinamarca… La verdad es que, si echo la vista atrás, no sé muy bien cómo he llegado a este equilibrio entre pintura, ilustración y literatura, pero me siento a gusto en este terreno fronterizo, un tanto selvático, en el que me he instalado.

Leyendo tu último libro, lo primero en lo que pensaba fue en ciertos lieder de Schubert y Mahler, pero también en todo el movimiento romántico del siglo XIX en Europa.

Sí, quería que el libro estuviese impregnado de cierto clasicismo. Además de tener en mente a músicos como los que mencionas, tenía también muy presente a Goethe y una de sus célebres frases: «No te olvides de vivir», y a Caspar David Friedrich y otros pintores románticos que menciono en el libro. E imaginaba que estas referencias podrían funcionar como un viaje a otro mundo, un mundo un tanto olvidado en la era digital.

¿Hasta qué punto crees que la literatura, en general, había perdido contacto con los bosques y la Naturaleza en general? ¿Cuáles dirías que son los factores que la han devuelto al centro de algunas narrativas actuales?

Es cierto que en la actualidad hay muchos libros sobre Naturaleza, supongo que debido a algunos problemas relacionados con ella: el cambio climático, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad… No sabría decir hasta qué punto la literatura había perdido contacto con la naturaleza. En parte, este libro mío surge tras haber leído durante una temporada unos cuantos libros sobre árboles y bosques, de carácter científico, y descubrir cosas asombrosas sobre ellos, como el hecho de que los árboles se comunican a través de sus raíces y funcionan como superorganismos, trabajando en comunidad como las hormigas y las abejas. Al descubrir estas cosas, me dieron ganas de crear mi propio canon arbóreo, un libro en el que hablar de árboles partiendo de mis referencias e inquietudes.

Tu libro se lee siempre en movimiento, porque de un párrafo a otro puede tomar un desvío, transformarse.

Tu libro se lee siempre en movimiento, porque de un párrafo a otro puede tomar un desvío, transformarse.

La idea del paseo se presentó de forma constante mientras escribía, un paseo lleno de senderos que se bifurcan. Quería que fuese una especie de collage de caminos de bosque: ensayo, anotaciones científicas, episodios biográficos, citas literarias… Que hubiese continuos saltos, a modo de pequeños brincos literarios que hiciesen ir avanzando a la persona que lee gracias a las historias que me iba dictando el bosque.

Hasta cierto punto, es un libro transformador, porque no quiere a un tipo concreto de lector, quiere a un lector total, capaz de adaptarse de manera constante a los cambios constantes.

Imaginaba que si a mí me transformó el hecho de escribirlo, podría llegar a transformar a los demás. Así, mostrando ese gabinete de curiosidades arbóreas, transmitir ese asombro que siempre, desde la infancia, me ha producido la naturaleza. Con esas continuas y variadas referencias y citas (literarias, pictóricas, musicales, cinematográficas…), es fácil que la persona que lee se encuentre en algún momento interpelada.

La magia está en el corazón del relato, como si en realidad el libro fuera una operación de rescate.

Me encanta lo de operación de rescate. Me gusta jugar con conceptos poéticos como la invocación o el conjuro para referirme a lo que hago. Me interesa mucho la influencia que ha tenido el ocultismo y el esoterismo en la historia del arte; algo que el racionalismo ha intentado ocultar o infravalorar, pero si rascamos un poco vemos que ha sido de gran importancia hasta no hace tanto, algo que ha empezado a ponerse en valor en exposiciones de museos importantes. Y siempre me han fascinado los grabados relacionados con la alquimia y la magia antigua y a menudo los he incorporado a mi imaginario. Así que no podían faltar esas dosis de encantamiento en el paseo, teniendo además en cuenta que el bosque, como representante del misterio y el subconsciente, se presta a esas analogías con lo mágico y lo espiritual.

¿Cómo has establecido las relaciones entre el texto, tus dibujos y las fotografías, fotogramas de películas o reproducciones pictóricas de otros? ¿Hasta qué punto se vuelve material convergente o divergente?

Desde el principio tuve claro que debía ser un libro muy visual, que entrase por los ojos, que fuese un continuo diálogo entre texto e imagen, que hubiese una constante retroalimentación. El trabajo de selección de todas esas imágenes también me llevó su tiempo, haciendo además los collages de la portada y de entrada a cada capítulo. Por otro lado, en la mayoría de los casos la relación entre texto e imagen surgió de manera natural, realizando asociaciones mentales que iban apareciendo a medida que avanzaba en la escritura, en el paseo, como si esas conexiones guiasen mis pasos y fuesen abriendo camino en la maleza.

¿Consideras tu libro un libro intempestivo: en tu tiempo pero al mismo tiempo observándolo desde cierta distancia?

Me gustaría poder decir que es un libro atemporal, pero soy consciente de que eso solo lo podrá decir el tiempo. El tiempo siempre tiene la última palabra. «El tiempo también pinta», decía Goya, y, claro, el tiempo también escribe. Y a veces hay que perder el tiempo para encontrar maravillas. En eso consiste el hecho de pasear sin rumbo, pasear sin ser consciente del paso del tiempo para ver más allá. Como bien dijo Tolstoi: «Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego».

Tus bosques literarios, lejos de las zonas de conflicto que hoy representan las fronteras, son lugares de encuentro, donde el miedo es turbio pero no es miedo del todo, donde nada se deja definir de una manera humana y donde lo humano necesita adaptarse.

Yo soy urbanita, y en el fondo quienes más romantizamos la naturaleza somos los urbanitas, y, aunque hay mucho romanticismo en el libro, también tiene esas partes más turbias, tenebrosas incluso, que es tal y como yo concibo un paseo en soledad por un gran bosque, en el que de pronto entras en la oscuridad, en la espesura, y de pronto penetra un rayo de luz solar entre los árboles, y de pronto aparece un claro en mitad del bosque. Luces y sombras que confluyen con el paseo y la errancia como metáfora de la escritura.

Ahora que hasta una actividad solitaria como la lectura pretende hacerse multitudinaria, con las lecturas públicas, los clubes de lectura y las redes sociales, tu libro me pareció un objeto de melancolía, porque su lectura me hizo recuperar cualidades cada vez más ausentes del mundo contemporáneo: la paciencia, la escucha, el detenimiento, el asombro, la distancia…

Me gusta que utilices la palabra melancolía, que considero muy alejada de la palabra nostalgia. Me ha hecho recordar unas palabras de Ernst Jünger: «No podemos estar siempre exentos de dolores, no podemos estar sin sombra, tenemos que aceptar la melancolía. También allí hay dioses». Los dioses de los que habla Jünger en este caso, son el conocimiento y la paciencia, dioses a los que rezar para transformar las circunstancias adversas en un aprendizaje sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Creo que mi libro es también, de alguna manera, una forma de evasión del mundo contemporáneo, y una puesta en valor de algunas de esas cualidades que mencionas. En los tiempos que vivimos, es importante ser conscientes de que no podemos estar sin sombra, y eso el bosque, con su amalgama de resplandores y oscuridades, nos lo recuerda constantemente.