Réquiem por las cintas marcapáginas

Los marcapáginas, esas cintitas de tela que casi han desaparecido de los libros, y que Carlos Luria recuerda con ingenio y humor.

Texto: Carlos Luria

El arriba firmante rebusca en su biblioteca. Encuentra los títulos antes de que el polvo le haya cubierto por completo: Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Penguin Random House, 2015. Curso sobre El Quijote, de Vladimir Nabokov. Ediciones B, 2004. Sherlock Holmes. Obras completas, de Sir Arthur Conan Doyle. Orbis, 1987. Obras. Álvaro de Laiglesia. Plaza y Janés, 1970. Ya nadie se acuerda de Álvaro de Laiglesia. Teatro Selecto de Federico García Lorca. Escelicer, 1969. Los hechos del Rey Arturo y sus nobles caballeros, de John Steinbeck. Edhasa, 1979. Obras. Julio Verne. Plaza y Janés, 1978.

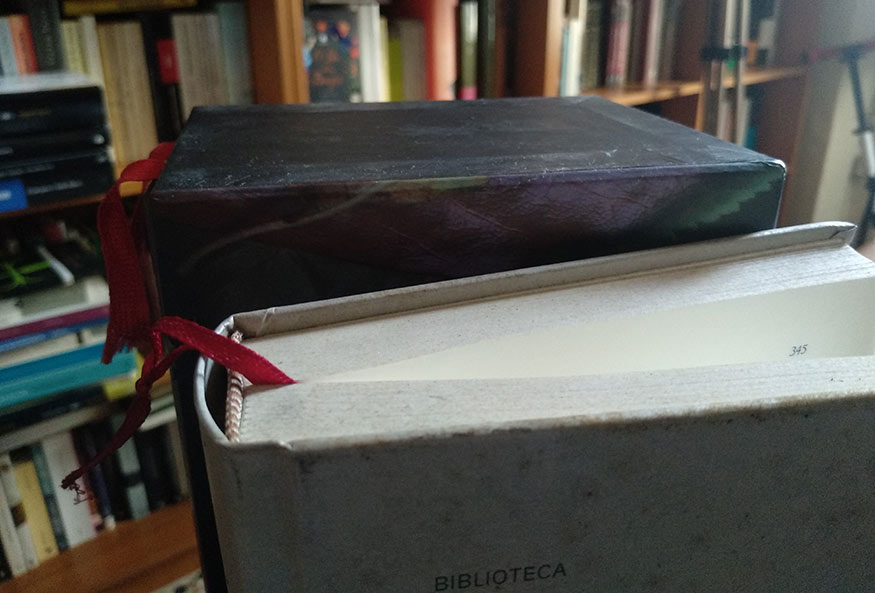

Los volúmenes quedan expuestos uno junto a otro sobre la mesa, como si fueran un botín. Todos ellos son especiales: unas colitas de diferentes colores se asoman tímidamente por la parte inferior, señalando el punto en que la sierra radial del vecino o cualquier otra molestia interrumpió la lectura.

El arriba firmante abre uno de los volúmenes, acaricia la estrecha y delicada franja de tela y piensa que la cinta marcapáginas es un invento que pertenece a la estirpe de los inventos perfectos, porque no se puede mejorar. Tal vez su factura es simple, pero ese pedazo de tela siempre está ahí cuando se le necesita, brújula infalible que guía al lector hasta la palabra FIN aunque el camino discurra entre una niebla espesa, sobre regueros de sangre o a través de la pestilencia que emana de una jauría o del último libro de Toni Cantó. No hay nada más parecido a la exquisita cinta marcapáginas que el cordón de campanilla con el que la señora marquesa llamaba a la servidumbre tras haber sufrido un vahído (solo los aristócratas sufren vahídos, a los plebeyos les dan chungos).

Y, sin embargo, no llegan al uno por ciento los libros seleccionados. Es un porcentaje desolador. El abajo firmante acude a una gran librería, en cuya puerta un grupo de jóvenes charlan animadamente. Se les ve a todos tan sanos y tan guapos que casi son comestibles. Un youtuber está firmando ejemplares de su último libro y las colas son interminables. Resultado de la búsqueda: menos de un uno por ciento. Ni siquiera llevan ya cinta la mayoría de diarios. La tristeza enturbia aún más el ánimo del arriba firmante cuando regresa a casa y constata que ni siquiera Irene Vallejo documenta los marcapáginas de tela en El infinito en un junco. Cierto, Vallejo tampoco nombra la crisis de la clase media o al kraken, y eso no quiere decir que no existan. Pero es una mala señal.

El origen de estos elegantes adminículos (que en realidad poseen numerosas utilidades, como veremos al final) es incierto. No consta que los meticulosos monjes medievales los emplearan en sus códices. Hace años el estupor cundió entre los expertos cuando hallaron entre las páginas del Codex Vaticanus un papelito que decía “Rest La Gran Muralla Gracias Por Su Visita”. El hallazgo se mantuvo en secreto por temor a un pánico generalizado entre la población. Al final resultó que el resguardo se le había caído del bolsillo a uno de los investigadores, que inmediatamente fue relegado de su cargo.

El arriba firmante desarrollará algún día este argumento que se acaba de inventar. Ahora acude a un libro llamado Breve historia del marcapáginas, publicado en 2020 por Fórcola Ediciones. Está escrito por el bibliotecario y erudito italiano Massimo Gatta y en él nos enteramos, por ejemplo, que entre las ruinas del monasterio egipcio de Apa Jeremias se encontró un precursor del marcapáginas: un objeto de cuero adornado con pergamino que se remonta al siglo VI d. C. y que aún está pegado a la cubierta de un códice copto.

Los marcapáginas son tan antiguos como los propios libros, por la sencilla razón de que casi nadie lee un libro de un tirón, excepto si ese libro es El resplandor. El erudito editor y librero argentino Salvador Gargiulo escribe en su bloc: “En mis años de librero di con señaladores de toda clase, desde flores secas hasta un pétalo de rosa, boletos capicúa, hojas de diario, papeles, clips, servilletas, fotos-carnets y cualquier objeto que pase por debajo de una puerta. Pensándolo bien, no imagino a nadie inventando un instrumento de hojas sin antes haber dado con el adminículo necesario para no perderse en él”. Nada más cierto, aunque a la lista de Gargiulo habría que añadir dos sistemas muy extendidos: doblar la esquina de la página y utilizar la solapa como señalador, práctica que deja de funcionar aproximadamente en la página cien, que es cuando la solapa ya no da para más.

Un consejo: jamás utilizar viejas cartas de amor como marcapáginas: está feo y además esas cartas son bombas de espoleta retardada.

Un poco de historia. ¿A quién se le ocurrió pasar de los puntos de libro más o menos casuales a las cintas marcapáginas? La primera cinta documentada data de 1584, cuando el editor Christopher Barker cosió un colgajito de seda con borla dorada a la cabezada de una Biblia y regaló el libro a la reina Isabel de Inglaterra. El tal Barker, pionero de una larga dinastía de impresores, era un tipo sagaz: proveniente de una familia de rancio abolengo, utilizó su amistad con poderosos amigos de la Corte para hacerse con la más lucrativa de las patentes, la del Antiguo y Nuevo Testamento. Su iniciativa del marcapáginas hizo tal furor que a partir de 1600 la mayoría de biblias y de grandes libros ya venían con cintita de seda, y en ocasiones con varias cintitas de diferentes colores.

Dado que todo el mundo ha odiado a los ingleses alguna vez en su vida, una buena noticia: Barker no inventó en realidad la cinta marcapáginas. En el bloc de la distribuidora y editorial argentina Waldhuter figura un artículo firmado por una tal Victoria d’Arc, que desde un principio confiesa una pasión irracional por las cintas marcapáginas de color rojo. Escribe esta señora fetichista: “En el Retrato de un hombre con libro verde (1502), de Giorgione, se advierte una larga cinta, un marcapáginas de tela, que sale de entre las páginas de un librito encuadernado en piel verde, quizás las Vidas de Plutarco. Y en el Retrato de Giovanni Benedetto Caravaggi (1521-1522), de Giovanni Cariani, son bien visibles, en el interior del volumen en manos del retratado, una serie de marcadores que parecen de papel y una cinta que usa como marcapáginas”.

Ajajá. Esos cuadros demuestran que en la Italia del siglo XVI las cintas de tela en los libros ya eran moneda de uso común. Antes, incluso. Victoria d’Arc: “Una pintura situaría el comienzo de la presencia del marcapáginas en 1450, fecha del San Jerónimo y el devoto Jerónimo Amadi, de Piero della Francesca, cuadro en el que el santo sostiene sobre las rodillas un libro sagrado entre cuyas páginas se advierte la presencia de unas sutiles tiras de tela que emplea como señalador”.

En el siglo XX, los libros de tapa dura con cinta de seda eran habituales hasta que las sucesivas bofetadas económicas derivadas de la primera crisis del petróleo (véase Wikipedia) llevaron a las editoriales a reducir costos. La víctima fue el medio, no el mensaje. Poco a poco las tapas se hicieron más blandas y las impresiones menos robustas. Si coges un libro de la mítica Colección Austral impreso en los ochenta es mejor que no estornudes a mitad de lectura. A principios del siglo XXI, los agoreros no dejaron una y otra vez de advertir de la desaparición del libro de papel en beneficio del digital (en algunos casos, eran los mismos que habían pronosticado la desaparición de la novela). Los libros de tapa dura con sus marcapáginas textiles parecían condenados a las bibliotecas de excéntricos o de Amancio Ortega.

Pero la literatura nunca deja de escribirse.

Al término de la Feria del Libro de Madrid de 2022, Eva Orúe, periodista, escritora y directora del certamen, hacía estas declaraciones: “Los jóvenes vuelven a tener un fetichismo por el libro, y en general la gente sigue apostando por el papel”. Buenas noticias. Poco a poco, cada vez más editoriales (y no solo de cómics) están apostando por la belleza de sus ediciones. Atalanta, Blackie Books, Viena, Alma, entre otras, publican preciosidades en tapa dura… Y en algunos casos con cintas marcapáginas. El arriba firmante acude a la sede de Alma, donde le reciben Cristina Vilella e Ilse Font, editoras de Alma Clásicos Ilustrados. “Nuestra colección pronto cumplirá cinco años de éxito. La empezamos cuando nos dimos cuenta de que la gente necesita cada vez más ediciones cuidadas y atractivas”, aseguran. “Que los libros sean estéticos no quiere decir que sean superficiales. En cualquier caso, el lector se da cuenta de estos detalles y los agradece”. Los libros de esta colección llevan todos su correspondiente cintita de poliéster o viscosa, que no se deshilacha como el algodón o la seda, y cuyo color se elige en función de la ilustración de la cubierta. El resultado es asombrosamente estético, moderno y clásico a la vez. “El problema es la encuadernación. Para empezar, es imprescindible que los libros sean de tapa dura, claro. Y además no todas las imprentas pueden hacer este tipo de libros”. ¿Y el precio? “El precio de producción de un libro con cinta de lectura depende de muchos factores, como la tirada o si la manipulación es a mano o no. Pero aproximadamente la cinta encarece la producción entre 20 y 50 céntimos cada ejemplar”.

Hay quien asegura que si acercas el oído a un libro con cintita, tal vez oirás un murmullo. No el tipo de murmullo procedente del pecho que oyes cuando acabas de subir diez pisos corriendo, ya que en tal caso es posible que estés sufriendo una angina de pecho. Es más bien un ronroneo de satisfacción. También puede ser una invitación a que descubras las variopintas y asombrosas utilidades que posee la cinta marcapáginas, aparte de la de marcar páginas:

—Saludar agitando la cinta y acompañando el gesto con un “hola” cuyo timbre variará en función del género del libro. Es una broma, porque la mayoría de los libros no tienen cuerdas vocales. Es imprescindible que el saludado comparta sentido del humor con el saludador. Si no, el saludador quedará como un idiota.

—Hacer un nudo para acordarte de cosas puntuales: que has de arreglar el grifo de la cocina, que las vidas son los ríos que van a dar a la mar, etcétera.

—Hacer un nudo, simplemente. Deshacerlo. Volver a hacer un nudo. Deshacerlo. Así cuantas veces sean necesarias en el caso de que estés leyendo a Sara Mesa y necesites un respiro.

—Hacer un vendaje provisional si una vez más te has cortado el meñique con el borde del papel.

—Secar la lágrima furtiva que suele aparecer tras leer la muerte del Quijote, ese instante cruel en que te percatas de que tú también has muerto un poco.

—Sujetar el libro si éste empieza a levitar. Este fenómeno puede darse con obras de Cortázar y de algunos otros. Si no quieres que suceda, lee solo premios Planeta.

—Colgar el libro del palo mayor para que lo devoren los cuervos. Particularmente indicado para libros firmados por Paulo Coelho.

El arriba firmante echa un último vistazo a las cintas marcapáginas antes de devolver los libros a la biblioteca. Medio millar de años de existencia y siguen igual de insuperables. En los próximos años veremos si estaban muertas o sólo de parranda. Más de un lector pensará que si desaparecen tampoco hay para tanto, que Proust sigue siendo Proust con cinta marcapáginas o sin ella. Y tendrá razón. Pero estas tiritas de tela encarnan la belleza del detalle, esa grandeza de lo concreto que tan bien mostraron los grandes maestros, desde Homero hasta Tolstoi.

El mundo es demasiado feo como para permitirnos el lujo de perder cosas bellas, por pequeñas que sean.