Los escritores urbanitas de hoy descubren el mundo rural

Un recorrido por los nuevos representantes de la literatura ruralizante actual.

Texto: Antonio ITURBE

Que la literatura sea tan cansinamente urbana es un fenómeno reciente, porque durante siglos la literatura ha buscado el campo abierto. Así ha sido desde las andanzas de Ulises haciendo una ruta campo a través por Europa o las de Don Quijote, que solo deja de cabalgar por la Meseta al final de la segunda parte; entra en Barcelona y, en cuanto puede, escapa de las calles bulliciosas y busca la amplitud marítima del playón fuera de murallas. Al fin y al cabo, la literatura se nutre de la realidad, aunque después la moldee, deforme, desmonte o la gire del revés, y el peso social durante siglos, más aún en un país agrario como España, ha estado en el campo. ¡Fuenteovejuna, todos a una!

Ya en la Grecia de hace 2.500 años existía el género lírico de las églogas pastoriles de ambiente rural y edificante, obra de los vates de las polis de buena familia, que iban al campo a ver llover sin renunciar al confort de los urbanitas. Esa dicotomía campo-ciudad empieza a verse de manera palpable a partir del Renacimiento. En ese tiempo, en Europa resurge con fuerza, tanto en poesía como en narrativa, ese género pastoril, porque sus protagonistas son a menudo pastores y pastoras refinadísimos y encantadores, que no lanzan juramentos cada vez que se les escapan las ovejas sino que se deleitan con la música y tienen amores puros e idealizados. Marca la pauta del género una novela de 1501 escrita por el italiano Jacopo Sannazaro titulada de manera inequívoca: Arcadia. Nos explica cómo el protagonista va a curar sus males de amor a la región del Peloponeso llamada así y allí, entre pastores poetas, en un entorno natural maravilloso, va recuperando la paz interior. Autores como Garcilaso de la Vega, pero también Cervantes en La Galatea, practican ese género bucólico que gustaba mucho en la época.

Pero las ciudades, el lugar donde se erigían las universidades y se reunía el poder que manejaba el dinero con el que se daba la limosna a los comediantes (eso que ahora se llama “esponsorizar”), fueron desde bien temprano el panal donde zumbaban los escritores. El nacimiento de la novela moderna a partir del Quijote (siglo XVII) coincide con el auge ya imparable de las ciudades y el inicio de la concentración de población y de poder económico entre las calles. Su progresiva musculación industrial y política hace que al paso de las décadas se cree un estatus de superioridad y se instaure el arquetipo del “paleto”. El iletrado, rústico e ignorante que llega a la ciudad más despistado que un pulpo en un garaje y que da pie a un personaje que se utiliza como tonto de turno en muchos relatos donde se hacen todo tipo de chanzas a su costa.

También es un personaje que sirve a veces de contramirada al estilo de vida de la ciudad, derrochador y frívolo, como sucede a ojos de algún moralista como Voltaire, que en 1767 explica en El ingenuo la historia de un indio hurón que llega a París como si aterrizara en Marte. El arquetipo del ingenuo campestre llega a su clímax en el siglo XX, donde las ciudades se convierten en el emblema del progreso. El cine nos puso ante muchos ejemplos de distintos especímenes de cazurros pisando asfalto: desde Tarzán en Nueva York (que insiste en ir en taparrabos por la Quinta Avenida) hasta nuestro insigne Paco Martínez Soria ejemplificando al pueblerino de libro con boina, faja y una maleta de cartón en la mano que suspira amargamente: “La ciudad no es para mí”. Es verdad que no siempre se retrata a la gente rural como desconfiada, cruel y maliciosa, y también hay un retrato con el arquetipo volteriano del ingenuo de buen corazón, pero incluso esa es una manera despectiva, con ese paternalismo de los urbanitas que los dibujan, porque los muestran con buen fondo pero más brutos que un arado.

El siglo XX dio para mucho, por supuesto, y hubo numerosos matices en esa relación de los escritores con el mundo rural imposibles de acotar en pocas líneas. Algunos enfoques: la ácida crítica social de ese autor incomprensiblemente fuera de circuito y reconocimiento que fue Vicente Blasco Ibáñez con obras como La Barraca o Cañas y barro, perchando en una albufera valenciana nada idílica.

Hay miradas al campo que van desde el halo mágico-rural de Álvaro Cunqueiro en sus relatos de ese norte donde la niebla está cuajada de fábulas a esa novela social de posguerra que representa El Jarama de Sánchez Ferlosio, donde se nos muestra la austera vida de las gentes de una aldea cercana a Madrid frente a la llegada de los jóvenes cachorros de la incipiente burguesía, caprichosos y despreocupados. Podemos detenernos un momento en el Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela, que en 1946 salió de Madrid con una mochila y se fue a pie hasta Guadalajara tomando notas en una libreta. En 1986 celebró los cuarenta años del viaje y del libro repitiendo la ruta, pero, en lugar de acercarse al mundo rural con respetuosas zapatillas de cáñamo, como hacen nuestros escritores hípsters, lo hizo subiendo su barriga episcopal a bordo de un Rolls Royce conducido por una choferesa negra vestida de blanco, con patrocinio de la petrolera Cepsa. A Cela le dieron el premio Nobel de literatura, pero igual le podían haber dado un Nobel en mercadotecnia.

Aunque, en España, el autor que en la segunda mitad del siglo XX más giró la vista hacia el mundo rural fue Miguel Delibes. Le gustaba salir a cazar, pero más que abatir las presas le gustaba madrugar y dejarse ir por los senderos con la tierra blanda. Su retrato del mundo rural mezclaba un profundo conocimiento del lenguaje, los trabajos y las costumbres con una mirada nada complaciente hacia esa Arcadia que tenía muchos pozos donde caer. Quizá porque amaba el campo, le dolía. Han quedado en la memoria colectiva —en gran parte gracias a la recomendación escolar— libros con un poso amargo como Las ratas, Cinco horas con Mario, El camino o Los santos inocentes (por una vez, la película, protagonizada por Paco Rabal y Alfredo Landa, incluso mejoró el texto).

Hay miradas que ven el mundo rural como un microcosmos en sí mismo. Lo hizo Faulkner en ese territorio imaginario —o no tanto— del Sur de Estados Unidos que bautizó como Yoknapatawpha. Y lo hizo más aquí Luis Mateo Díez con su prosa precisa en Celama, una región leonesa de pueblos donde el sol abrasa en agosto, las estaciones son provinciales y puedes encontrar una cofradía dispuesta a buscar en los alrededores de su pueblo la ansiada fuente de la edad. Aunque Luis Mateo haya vivido muchos años en Madrid trabajando de funcionario municipal, es de pueblo, por más que Villablino sea pueblo grande.

Durante años, el clan de los escritores leoneses ha mantenido una relación con el paisaje rural muy adictiva. Julio Llamazares siempre ha tenido los pies andarines y ha gustado de perderse por esas montañas de León donde se extravía y se encuentra al mismo tiempo. Sus libros llamaron la atención en medio de un panorama literario de los 1980 en los que lo rural quedaba en una galaxia muy lejana: Luna de lobos, El río del olvido, La lluvia amarilla… Llamazares tenía en su ADN algo que le hacía ser especialmente sensible con esos pueblos que se iban desmoronando en el olvido: haber nacido en Vegamián, un pueblo que quedó sepultado para siempre bajo las aguas de una presa que, paradojas del azar, diseñó un ingeniero escritor: Juan Benet. Maravilloso el toque poético de Llamazares, con la melancolía necesaria para reivindicar las causas perdidas y los pueblos sumergidos a los que solo se puede regresar con la escafandra de la imaginación.

La nueva literatura ruralizante

Ese estilo de contadores de historias hechizados por el campo como Julio Llamazares, Labordeta o Ferrer Lerín, que cansado del ruido de las personas dejó Barcelona y se fue a Jaca a escuchar a los pájaros y escribir poemas, ha ido mutando en el siglo XXI.

Bastantes de los escritores urbanitas que miran al campo lo hacen —más que nunca— sin renunciar a su confort tecnológico. Actualmente, parece difícil encontrar émulos de Thoreau, que se fue a los bosques porque quería sacar todo el meollo a la vida, y lo hizo construyéndose una cabaña no demasiado confortable con sus propias manos donde vivió dos años con un aparataje consistente en tres sillas. Sí hay autores que se van a los bosques hoy día, pero suelen ir quince días a una casa rehabilitada o, con el auge del teletrabajo, asentarse en algún núcleo rural con ADSL y el repartidor de Amazon en la puerta.

Quizá el enlace entre el siglo XX y el siglo XXI literario en este trasvase campo-ciudad fuese la novela Intemperie de Jesús Carrasco. Carrasco no era un pastor, sino un profesional de la publicidad, pero tuvo el conocimiento y la sensibilidad de un alumno de Miguel Delibes para trazar una bella y dura historia ambientada en la Siberia extremeña con los ingredientes justos de novela de iniciación, aventura y crítica social al caciquismo patrio en un paisaje tan solitario como sobrecogedor. Lo bueno de Carrasco es que no va de nada y de ninguna manera ha tratado de explotar el camino fácil de tirar de la veta neorrural. En sus siguientes novelas ha ido recorriendo su propio camino interior, que tiene más que ver con los paisajes del sufrimiento y la esperanza humanas que con lo geográfico.

El que puso nombre a este debate latente campo-ciudad fue Sergio del Molino con un excelente ensayo, entre antropológico, histórico y literario, titulado La España vacía. Le ponía nombre a ese desmoronamiento de los pueblos ante la pasividad, indiferencia e ineptitud de nuestros políticos cortoplacistas, quienes han dejado irse por el desagüe siglos de riqueza arquitectónica, trabajo agrario y conocimiento sobre la tierra. Un ensayo que tuvo tanto éxito que casi ha devorado al Sergio del Molino escritor, que tras un par de libros con menos repercusión de lo que cabría esperar tras el éxito de su ensayo, se ha rendido a la evidencia y publica ahora un Atlas sentimental de la España vacía (geoPlaneta).

Quizá el libro que mejor ilustra esta manera de relacionarse los escritores actuales con el campo sea Los asquerosos de Santiago Lorenzo. Es un libro singular que tuvo un éxito que sorprendió a la propia Blackie Books, la editorial hípster por excelencia, aunque Jan Martí no lleve barba. La novela explica cómo el protagonista hiere a un policía antidisturbios en un rifirrafe y, para quitarse de en medio, se refugia en un pueblo recóndito con la ayuda de su tío (narrador de todos los acontecimientos). Y acaba convirtiéndose en un descubrimiento: le encanta vivir solo en ese lugar apartado e incluso desarrolla enseguida un derecho de pertenencia; le irritan profundamente los “mochufas”, la horda de domingueros chillones y tontolabas que llegan cada fin de semana con su velocidad de ciudad. El propio Lorenzo, decepcionado del mundo del cine, después de treinta años viviendo en Madrid se ha acabado refugiando en una pequeña población de Segovia y hasta cultiva su propio huerto, aunque reconoció en una entrevista en La Resistencia que se le dan mejor las maquetas: “El huerto es una ocasión de meter patas, que es una cosa muy educativa, y de hacerlo mal, y de ir fijándose en cómo hacerlo mejor en periodos muy largos, porque muchas veces te toca esperar todo un año para ver si has acertado”. Estaría bien leer los pensamientos de los vecinos agricultores de toda la vida viendo a uno de Portugalete pasado por Madrid al que su propia reconversión industrial lo ha llevado a dar golpetazos de azada en algún lugar de Segovia.

Parece haber una fiebre de autores que dejan la ciudad para irse al campo y, de paso, contarlo en un libro que se venda, sobre todo en las ciudades, porque a los del campo no hace falta que se lo cuenten. Beatriz Montáñez hace cinco años era presentadora de El Intermedio y de La Sexta Televisión, pero lo ha dejado todo para instalarse en una casa medio en ruinas en mitad de un bosque, que consiguió poner al día con una instalación fotovoltaica para tener electricidad. Decidió hacerse vegana, vivir con poco dinero y escribir un libro: Niadela (Errata Naturae). Sus cuervos tienen ojos “de cerámica esmaltada” y el verde del bosque es “rutilante”, con esa fascinación algo excesiva del recién llegado. También veremos sus dificultades con las cosas cotidianas o su adicción al chocolate, que utiliza como sucedáneo del sexo en esa vida voluntariamente solitaria.

Irene Solà viene del mundo de la poesía y las artes plásticas, y tiene un conocimiento directo del ámbito rural por su nacimiento en un pueblo de 250 habitantes de la comarca barcelonesa de Osona, aunque, eso sí, en cuanto pudo se largó a Brighton, Londres y después Reikiavik. En Canto yo y la montaña baila (Anagrama) se fija en las historias autóctonas y da voz a la propia naturaleza con una formulación lírica del concepto Gaia de la Tierra sintiente. En su siguiente novela, El dique, escuchamos la voz interior de una vaca.

Sara Mesa tiene una mirada más áspera cuando se asoma a los mundos rurales, que traza con un halo de leve misterio o peligro, sobre todo si eres un urbanita que se instala en un pueblo sin ningún vínculo, como le sucede a la protagonista de su última novela, Un amor (Anagrama). La casa que le han alquilado a Nat está llena de deficiencias de las que su casero no quiere saber nada, al perro aterrado que ha de ser su compañía no le queda más remedio que ponerle de nombre Sieso y, cuando un vecino se aviene a ayudarla y solidarizarse con ella frente al hosco casero, parece peor el remedio que la enfermedad. Eso sí, la desconfianza es mutua.

Uno de los libros que han retratado de manera más desenfadada este afán de los treintañeros y cuarentañeros del siglo XXI de quitar puertas al campo es Un hípster en la España vacía (Literatura Random House), de Daniel Gascón. Es una novela de humor que no esconde lo que pretende: mostrarnos de manera jocosa, con todos los arquetipos posibles, la llegada del urbanita al medio rural huyendo de sus propios fracasos personales y tratando de adoctrinar a unos lugareños que no han pedido que nadie los adoctrine. Organiza un curso de nuevas masculinidades al que solo acude su tía y su amiga Pura, hace yoga en el corral y se empeña en que Mohammed (el pastor marroquí, porque los de aquí ya no quieren ser pastores) no beba cerveza en la taberna “obligado” por la presión social de la cultura dominante. A Enrique Notivol le salen ampollas en las manos de dar cuatro golpes de azada y en la tienda de comestibles no han oído hablar de los productos orgánicos que les pide. Lo suyo es un tropezar contra todo, pero Daniel Gascón es amable, la suya es una ironía tranquila, nada bronca, como si no fuera aragonés. El hípster atontado acaba siendo alcalde del pueblo. Lo bueno que tiene esta caricatura del hípster es que la hace alguien al que bien podría colgársele esa etiqueta: es treintañero (justo acaba de cumplir los 40), culto, progresista, urbanita y se le ha visto llevando botas de ante y camisas de cuadros. Tan buena acogida recibió el libro que ha tenido una segunda parte para mostrar los vaivenes ciudad-campo en tiempos de pandemia, La muerte del hípster (Literatura Random House). No hay que hacer caso al título, que a Enrique le queda mucha vida y Gascón se plantea nuevos episodios nacionales.

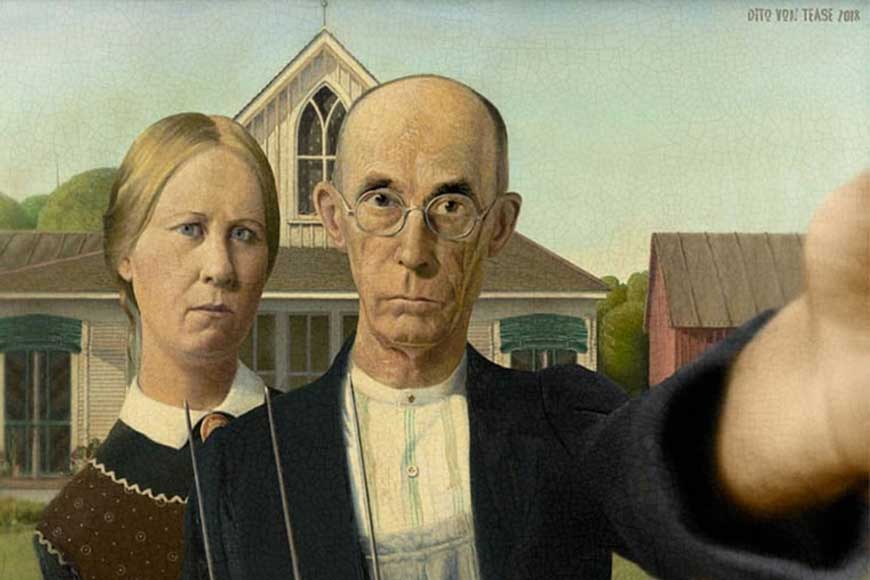

Existen editoriales, como Errata Naturae, haciendo una tarea buenísima en la divulgación de esa literatura de alta calidad llena de inspiración, como hay gente que trabaja sinceramente desde hace años por tender puentes entre el campo y la ciudad, grupo que podríamos ejemplificar en ese Ferrer Lerín que se asombra ante las pacas de paja que le parecen arte casual o ese escritor en búsqueda constante de algo que no encuentra que es Gabi Martínez. Pero como es un género de moda también hay muchísimo postureo de escritores y presuntos escritores a los que oirán afirmar con aspavientos que dejan el ruido de la ciudad buscando lo auténtico y lo primario, pero cargados con el portátil, la suscripción a HBO y la tarjeta Visa para comprar todo por internet. Solo se irán al campo el tiempo suficiente para escribir su libro o abrir una cuenta en Instagram donde poner las fotos que se hacen en la puesta de sol con el palo del selfi, y luego regresar corriendo a la ciudad a contar, en sus conversaciones en uno de esos bares con tapas veganas y cincuenta clases de cervezas, lo maravillosa que es la vida en el campo, a la que, por supuesto, no van a regresar ni de coña.