Las borrosas fronteras del mal

Jonathan Littell sigue buceando entre la oscuridad de la historia y nos lleva en su nuevo libro a “Un lugar inconveniente” (Galaxia Guttenberg).

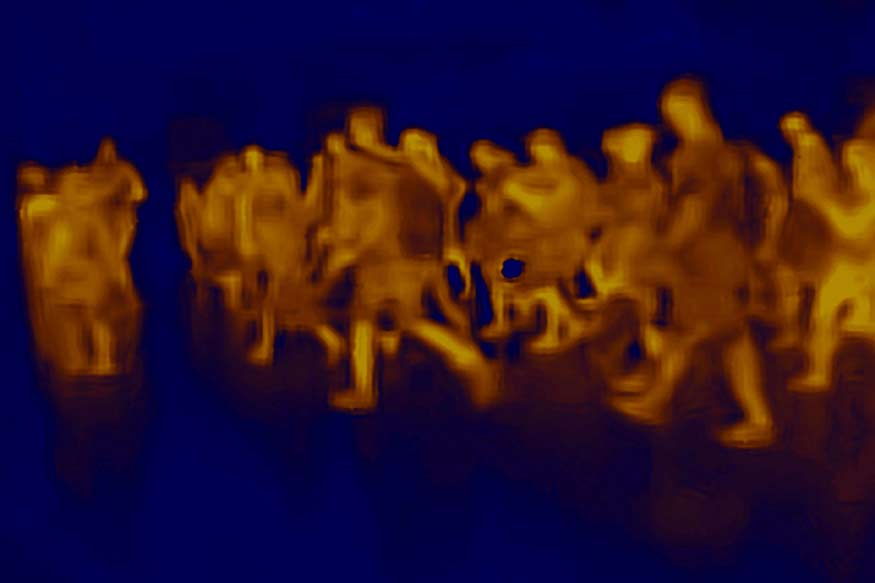

Texto: Sabina Frieldjudssën Foto: Antoine d’Agata

Jonathan Littell, hijo de un corresponsal francés destinado en Estados Unidos, nació en Nueva York y se crio en Francia pero algo en sus genes de antepasados lituanos emigrados lo ha hecho moverse hacia la Europa del Este. Trabajó durante años en la ONG Acción contra el hambre y estuvo en algunos de los rincones menos luminosos del mundo, especialmente Bosnia-Herzegovina.

Había publicado algunas cosas de manera intermitente pero a los 34 años decidió sentarse y escribir. Surgió Las benévolas, una novela escrita desde dentro del cráneo de un oficial de la SS que participa en terribles asesinatos masivos de judíos sin que eso lo inquiete demasiado. La novela ganó el premio Goncourt en 2006 pero no fue a recogerlo. Afirma que no le interesan los premios, parece incluso que le molesten. Littell no parece alguien fácil.

Littell dice que no escribe para el público, que escribe para él. Muchas veces, lo parece. En Un lugar inconveniente se fue con el fotógrafo Antoine d’Agata justo antes de la invasión rusa de Ucrania a recorrer Babyn Yar, una zona a las afueras de Kyiv, donde fusilaron en 1941 a centenares de judíos. Actualmente es un barrio al que se llega en metro y lo primero que nos dice Littell es que “Realmente no hay mucho que ver”. Las obras del metro y el allanamiento del barrio cubrieron la sima donde fueron a parar todas esas personas asesinadas. Pero hay mucho que contar, aunque a Littell no le interesa tanto el desgranar una por una el relato de las vidas perdidas como los cauces de aguas subterráneas en la conciencia de los verdugos que llevan a ese desenlace. Le molesta cuando en las entrevistas le indican que su obra busca las raíces del mal. No será así, pero lo parece.

Actualmente Babyn Yar es un barrio más de Kyiv perfectamente urbanizado, incluso anodino, donde la gente sale del metro con prisa, sin pararse a mirar atrás, y D’Agata hace con la cámara térmica la fotografía que acompaña estas líneas. Littell y él podrían haberse ido enseguida y haber escrito un alegato lamentando el olvido que echamos a paladas sobre el horror de la historia con ese asfalto de lo cotidiano. Pero se detienen en el café Aroma Kava. Desde allí atisban el parque.

Tras años de olvido sí se empezaron a colocar hitos, esculturas y placas en el parque recordando los hechos trágicos de 1941. Eso debería contradecir la idea de que se quiere echar tierra y olvido. Pero Littell hace un recuento tan pormenorizado (notarial, con ese agotador afán suyo por el detalle) de todos los pequeños monumentos y marcas de memoria que acaba por saturarnos. Parece que hay demasiados, como cuando uno quiere convencer a alguien de algo y da tantas explicaciones que se tiene la sensación de que él es el que no está convencido.

Nos lleva a la actualidad del frente de la guerra de Ucrania, a diez años atrás con los antecedentes de la revolución del Maidán y los problemas entre Moscú y Kyiv, que de nuevo se retrotraen a la Segunda Guerra Mundial. Putin usó como primer argumento que había que “desnazificar Ucrania”. Ahí Littell analiza lo sucedido con la llegada del Tercer Reich a Ucrania, su colaboracionismo, que seguramente tampoco fue tanto, probablemente no más de 200.000 personas. Y hay ahí razones también de mirar hacia Europa frente a la sombra pesada de una Rusia que siempre está encima de Ucrania. Nos recuerda los pactos de no agresión de Stalin y Hitler e incluso sus planes para repartirse Europa.

Nos lleva a la actualidad del frente de la guerra de Ucrania, a diez años atrás con los antecedentes de la revolución del Maidán y los problemas entre Moscú y Kyiv, que de nuevo se retrotraen a la Segunda Guerra Mundial. Putin usó como primer argumento que había que “desnazificar Ucrania”. Ahí Littell analiza lo sucedido con la llegada del Tercer Reich a Ucrania, su colaboracionismo, que seguramente tampoco fue tanto, probablemente no más de 200.000 personas. Y hay ahí razones también de mirar hacia Europa frente a la sombra pesada de una Rusia que siempre está encima de Ucrania. Nos recuerda los pactos de no agresión de Stalin y Hitler e incluso sus planes para repartirse Europa.

Observa, sin juzgar, el auge del nacionalismo y la extrema derecha en Ucrania. Nos sienta en ese parque de Babyn Yar, actualmente intrascendente, con Reznichenko, de padre ucraniano y madre pro rusa (en su casa hablaban ruso). Nos cuenta cómo llega al nacionalismo, a la extrema derecha, a fundar un club de la lucha inspirado en la novela de Chuck Palahniuk, cómo disfruta con la violencia, cómo se hace skin head, cómo forma parte de una unidad que se enfrenta a los pro-rusos en la revolución del Maidán para defenderse del imperialismo moskovita. Cómo se desmoronan esos violentos ardores de juventud y esa idealización de la guerra.

Littell a veces abruma con datos y reiteraciones. Es un libro que pesa en las manos, para bien y para mal. Esa monotonía del relato nos contagia un hastío de la realidad y nos muestra su vulgaridad. Porque, ya nos lo dijo hace muchos años Hannah Arendt, la sustancia del mal es la banalidad. Littell en una entrevista a La Vanguardia dijo, a regañadientes porque no le gustan las entrevistas aunque él entreviste a tanta gente, que “Yo no creo en el mal, creo que somos animales y a veces actuamos en consecuencia”.