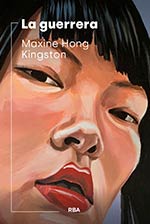

«La guerrera», una batalla por la identidad

RBA publica un clásico de la literatura asiático-estadounidense «La guerrera», de Maxine Hong Kingston.

Texto: David Valiente

De pequeña, Maxine Hong Kingston no se atrevía a lanzar su voz al vuelo. Aunque había nacido en Estados Unidos, su madre le recordaba a menudo que, en China, las niñas habladoras eran secuestradas y sometidas a esclavitud. Algunos de estos recuerdos resuenan en La guerrera, un clásico dentro de la literatura asiático-estadounidense, publicado en 1976. Ahora RBA recupera esta novela en la que Hong Kingston desafía los límites entre la autobiografía, la historia oral y la ficción y vuelca su experiencia como hija de inmigrantes chinos en un país donde las promesas se rompen con frecuencia, prestando especial atención a las tensiones que se generan cuando el pasado, el presente y la diversidad humana convergen en los destinos de los individuos.

Maxine muestra una sociedad aún influenciada por las tendencias segregacionistas, heredera de las Leyes de Exclusión China que estuvieron vigentes entre 1882 y 1943 y dañaron los derechos de la comunidad asiática. Esta novela también denuncia cómo la tradición importada cosificaba a las mujeres chinas dentro del país de las libertades.

El texto comienza con un episodio real que atormentó a la familia paterna de la autora: el suicidio de una hermana de su padre. La madre de Maxine ficcionada cuenta la historia que el progenitor prefiere olvidar y dejar sepultada en el pozo en el que se precipitó ‘Mujer sin nombre’, la mencionada hermana. ¿Por qué decidió suicidarse? Mientras su marido se encontraba en Estados Unidos buscando un futuro mejor, ella tuvo un romance (la narradora también especula con la posibilidad de que hubiera sido abusada) con un vecino. El resultado fue un embarazo y la deshonra familiar. De hecho, el trato severo de la comunidad y el rechazo de sus allegados llevaron a la joven a tomar la fatal determinación de ahogarse con el bebé entre sus brazos. “Seguramente fuera una niña; si hubiera sido un niño, mi tía habría albergado alguna esperanza”, se puede leer en La guerrera.

‘Mujer sin nombre’ había cometido uno de los crímenes más atroces que se podían llevar a cabo en la China previa a la era maoísta: violar el honor familiar y, por extensión, el equilibrio social impuesto desde hace siglos por el confucionismo. Según Confucio, las mujeres debían respetar el principio de las “Tres Obediencias”, obedecer primero al padre, luego al esposo y, en caso de viudez, al hijo mayor. ‘Mujer sin nombre’ transgredió esta norma y fue duramente castigada.

El sistema patriarcal impuesto por la moral confuciana exigía también que las mujeres cumplieran con las cuatro virtudes, a saber: moralidad femenina, habla femenina, comportamiento femenino y trabajo femenino. Estos principios preparaban a las mujeres para llevar a cabo su finalidad social que no era otro que el matrimonio. Ellas habían nacido para perpetuar la línea sucesora de las familias y engendrar un varón que se encargara de ejecutar los rituales funerarios y el culto a los ancestros. Los hombres podían repudiar a sus esposas si estas no les daban un hijo. Pero las mujeres no podían hacer lo mismo con sus maridos; no gozaban de las mismas facilidades que el sexo opuesto.

Cuando un grupo de personas numeroso llega a otro país, lo normal es que lleve consigo tradiciones, prácticas colectivas, diferentes visiones sobre la estructura social y política. A veces, incluso, tratan de perpetuar ese mismo horizonte cultural en los países de acogida. Las comunidades chinas en Estados Unidos, como nos muestra Maxine, importaron el patriarcado confucionista que rigió en China hasta la llegada de Mao en 1949.

Ese deseo de los inmigrantes chinos de aferrarse al mundo que dejaron atrás responde, en gran medida, al recibimiento que les dio la población estadounidense. Estos forasteros rodeados de ‘fantasmas’ conservan su identidad original dentro de los núcleos familiares y las mujeres son las garantes de que se respete con ortodoxia y rigor. En La guerrera, Orquídea Valiente, la madre novelada de la autora, se preocupa porque sus hijos aprendan el idioma, se empapen de la cultura y asuman la disciplina tan característica de los chinos. Asimismo, vela por el mantenimiento del orden familiar. Lo demuestra en su insistencia en que su hermana, Orquídea Lunar, se reencuentre con su marido, al que no ve desde hace treinta y cinco años y que ha rehecho su vida con una mujer más joven en Estados Unidos. De este modo, Orquídea Valiente no solo conserva los engranajes más inofensivos de su cultura, sino que también se convierte en verdugo de un sistema que la oprime, aunque sostenga cuando es consciente de lo injusto que resulta.

Ese deseo de los inmigrantes chinos de aferrarse al mundo que dejaron atrás responde, en gran medida, al recibimiento que les dio la población estadounidense. Estos forasteros rodeados de ‘fantasmas’ conservan su identidad original dentro de los núcleos familiares y las mujeres son las garantes de que se respete con ortodoxia y rigor. En La guerrera, Orquídea Valiente, la madre novelada de la autora, se preocupa porque sus hijos aprendan el idioma, se empapen de la cultura y asuman la disciplina tan característica de los chinos. Asimismo, vela por el mantenimiento del orden familiar. Lo demuestra en su insistencia en que su hermana, Orquídea Lunar, se reencuentre con su marido, al que no ve desde hace treinta y cinco años y que ha rehecho su vida con una mujer más joven en Estados Unidos. De este modo, Orquídea Valiente no solo conserva los engranajes más inofensivos de su cultura, sino que también se convierte en verdugo de un sistema que la oprime, aunque sostenga cuando es consciente de lo injusto que resulta.

Este acto de rebeldía autodestructiva puede ser terrible y llevar a la locura a las personas que lo sufren. Precisamente, algo totalmente novedoso de su novela es la atención que pone en las enfermedades mentales extendidas dentro de la comunidad china. El intento de los chinos de mantener su catálogo de tradiciones choca frontalmente con una sociedad que espera de ellos que abandonen esas prácticas bárbaras, aunque tampoco les invita a asumir lo que considera sus valores y costumbres superiores. Este contexto, donde el individuo solo encuentra trabas para su realización, conduce al psiquiátrico a Orquídea Lunar y otros conocidos de la protagonista. En la novela, se trata la lucha interna de los personajes con problemas mentales como una especie de misterio. En este aspecto, las comunidades chinoamericanas difieren de la sociedad asiática: mientras en China la locura de un familiar se esconde por la vergüenza que causa al resto de miembros, en Estados Unidos no se llega a considerar un tabú. Al fin y al cabo, para Hong Kingston, la locura no deja de ser un artificio literario, una suerte de metáfora de la opresión a la que están sometidos los chinos tanto por la tradición heredada como por la idiosincrasia americana.

Los chinos tenían el acceso limitado a ciertos trabajos, lo que dificultaba su ascenso dentro de la sociedad. Los padres de Maxine (en la vida real y también en la ficción) regentaban una lavandería. Allí trabajaba toda la familia casi de sol a sol. En el imaginario colectivo, los chinos eran comunistas y potenciales espías. El trato discriminatorio de la sociedad, en cierto modo, respondía a las tensiones propias de la Guerra Fría y el Terror Rojo. Sin duda, la discriminación en las escuelas tenía más que ver con las dinámicas infantiles, porque ¿qué va a saber un niño de dialécticas imperiales? Los compañeros de Maxine se reían de ella y del resto de niños chinos debido a su ligero acento, sus largos silencios y sus costumbres extranjeras.

En gran medida, el exigente empeño en que sus hijos destaquen es la forma que tiene Orquídea Valiente de demostrar a la sociedad que los chinos no son un grupo inferior, sino que pueden llegar a las mismas cuotas de poder e incluso superar el éxito de los estadounidenses. Este es otro acto de rebeldía de la verdadera protagonista de la novela.

En definitiva, la novela de Maxine Hong Kingston se puede leer como un acto de desahogo, pero es más un texto de resistencia y valor dentro de una realidad donde confluyen múltiples conflictos y en distintas escalas. La guerrera es un manifiesto literario que desafió a las doctrinas que se niegan a comprender la complejidad de los individuos.