Elaine Vilar Madruga disecciona la selva (y el mundo) sin anestesia

«El cielo de la selva», de Elaine Vidal Madruga.

Texto: Milo J. Krmpotic Foto: Asís G. Ayerbe

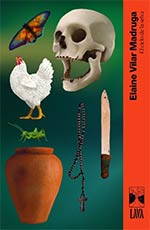

Esta conversación llega la friolera de dos años tarde para que podamos hablar de El cielo de la selva (Lava) en términos de novedad editorial. Durante ese período, no obstante, la (aún) última novela de la cubana Elaine Vilar Madruga no ha dejado de devorar lectores, y su ascenso crítico y popular alcanzó una interesante cima el pasado mes de noviembre, cuando se zampó el premio a la mejor obra original en el Festival 42 de Géneros Fantásticos de Barcelona. En esa cita ya pudimos comprobar que la de Vilar Madruga es una presencia torbellinesca, cargada de vitalidad, dueña de un verbo exuberante que no vacila en llamar a las cosas por su nombre, sin importar lo doloroso que puedan resultar. De ahí ese canto al vegetarianismo que es El cielo de la selva, la historia de una hacienda en la jungla cuyos ocupantes se dedican a procrear con el único objetivo de abastecer de sangre infantil a la naturaleza hambrienta que los rodea. Un libro sangriento y salvaje que suma a su autora a la generación rompedora y francotiradora de las Mariana Enríquez (por el uso del fantástico), Ariana Harwicz (por la incomodidad que genera), Selva Almada (por su denuncia de la violencia contra las mujeres).. más otros nombres que ella enumerará después.

[Cuando realizo una entrevista por correo electrónico, como es el caso, suelo pedir algunos datos contextuales y espaciales para prestar cuerpo y anécdota al texto. Creo que la respuesta de Vilar Madruga, esta vez, merece una cita textual antes que una reelaboración por mi parte:]

Estoy en la Residència Literària Finestres, en la Costa Brava. Escribo en el cuarto que, supuestamente, fue el mismo en el que vivió y escribió Truman Capote mientras creaba parte de su novela A sangre fría. Tengo delante de mí una ventana que da al mar y a la montaña. Suelo tensarme cuando trabajo contrarreloj, como ahora, así que mirar por la ventana (entender que hay un mundo afuera) me ayuda muchísimo a relajarme. Por cierto, estoy escribiendo La piel hembra… aún. Me consuelo siempre al pensar que me queda menos que al principio (jajaja). Amo el color del mar. Escucho el mar, es la banda sonora de la casa. Por la noche, sobre todo, que es cuando soy más consciente del silencio, lo escucho. Mi cuarto es blanco (como una página en blanco). He intentado descargar en esa página en blanco un poco de lo que he traído en la maleta (de hecho, es la primera vez en todo este viaje que he podido deshacer la maleta y acomodarme en algún sitio): libros, el trofeo del Premio 42, dos postales que me regalaron de Antonin Artaud y Emily Dickinson), mis libretas de anotaciones. Hoy hace un especial frío. Tengo, en una mesa de noche, seis libros empezados (leo varios libros a la vez casi siempre).

El cielo de la selva presenta una tesis muy tradicional, la de las mujeres abocadas a la maternidad, y una antítesis subversiva, la de unas madres que se dedican a acabar con las vidas que han creado. ¿Es posible algún tipo de síntesis entre esas dos ideas tan contra puestas?

La selva en sí misma es la síntesis de esas dicotomías. Quizás, antes que síntesis, la selva representaría la unidad. En su panza de madre vieja se incuba la vocación de ser Saturno, la devoradora de hijos, la fuerza destructora, pero también, al mismo tiempo, la selva es la dadora, la reverente, la arrulladora. Un poco la lucha es esta, entre las dos caras: caos y orden. La selva Jano, a lo mejor. Nada es en blanco y negro. Nada es solo orden o caos. La selva tampoco. Tampoco un libro lo es.

Lo más aterrador es que, salvo por las pequeñas pinceladas de realismo mágico en la descripción de la selva y sus ocupantes, la premisa podría ser perfectamente realista. Podría ser que esa selva no pidiera carne infantil, que todos esos sacrificios fueran inútiles, resultado de una mente castigada y alterada que logra influir en otra, que a su vez influye en unas terceras, etc. ¿Con qué opción te sientes más (in)cómoda, con la fantástica-metafórica o con la de una sociedad sencillamente enferma que se emperra en asesinar su futuro?

Escribo desde la incomodidad siempre. Si algo me raspa, me daña, me lija, me mueve, yo sé que tengo que hablar sobre ello. Una adquiere lenguaje a través de esa necesidad. Los libros devienen lengua viva gracias a esa necesidad, a esa fricción. El tejido no mimético del texto me sirve para contar una historia que en el fondo es siempre real; por ejemplo, en El cielo de la selva aparecen nos solo las historias de mis bisabuelas (que parieron demasiado) o mis tías abuelas (que decidieron no parir), sino también el reflejo de la crudeza y la furia del mundo en que vivimos. Léase, a la selva, como la sociedad hipócrita que manda a sus hijos e hijas a la guerra para cumplir con un programa de control político, y que luego los llora cuando regresan a casa dentro de un ataúd. Léase, a la selva, como los sistemas políticos que mastican a sus hijos y que los obligan a abandonar su tierra. Léase, a la selva, como el dolor del mundo y las ideologías extremistas que aplastan a la gente. Léase como la enfermedad de grandeza que padecemos. Léase como la colonización. Como la violencia sistemática y cada vez más visible hacia las especies con las que compartimos ecosistema. Como las garras del mundo adultocéntrico que descarga sobre las niñas y los niños todas sus neurosis y fobias. A mí, lo sobrenatural no me espanta hace ya mucho. Abrir los ojos, cada mañana, y enfrentarme a la selva humana, política, social, a su rostro racista, clasista, homofóbico, transfóbico, feminicida, transfeminicida, especista, sí. Esa selva me asusta, porque todos vivimos en ella, porque muchas veces nos mastica sin darnos cuenta y hay que estar muy a la viva para no permitir que nos transmita la mala sangre.

Una imagen muy potente es la de las muertas de la selva, ese grupo de mujeres asesinadas cuyos fantasmas observan el desarrollo de los acontecimientos entre la espesura. ¿Lo pensaste un poco a modo de coro griego, de cámara de resonancia que acaba de anclar el relato en la categoría de tragedia caribeña? (Y digo “caribeña” en términos estrictamente de geografía interna, como se verá en la siguiente pregunta).

Algo de tragedia —ática o caribeña— tiene, sin duda, desde el momento en que las pensé desde el concepto de la colectividad (vivas, muertas y crías comparten la misma dimensión de ser un todo donde la individualidad se difumina). Pero, a diferencia de La tiranía de las moscas (mi anterior novela, donde ajusté con intención el concepto de las moscas como testigos, comentado ras de la acción, alitas de la trama y coro griego), en El cielo de la selva no pensé en esa estructura, al menos conscientemente. Obvio que la literatura es algo más que ejercicio consciente, hay mucho de intuición, de destilado, de añejamiento. Mis muertas, más que comentar la acción o atestiguarla, la intervienen, la cambian. En definitiva: son las sombras luminosas de la selva, la belleza en la oscuridad. En ellas se encuentra el verdadero paraíso de lo sobrenatural. Las muertas fueron las angelitas guardianas, alucinación y realidad en las puertas del otro mundo. Las Cancerberas. Las Carontes, si se quiere. Y hasta el mismo río Estigia. En todo caso: ellas marcan el cruce de un lado al otro, el abandono de un entorno y la llegada de uno nuevo. Son además la frontera donde la realidad se fractura ya definitivamente. Sin duda, lo teatral viaja siempre en mis textos narrativos, porque ese sentido del cruce, del quiebre, de lo migratorio es una noción muy dramatúrgica.

Cuando coincidimos en el Festival 42 insistí en hablar de la realidad latinoamericana en relación con tu novela, pero me corregiste diciendo que las guerras y la violencia contra las mujeres y el infanticidio son un fenómeno mundial. Y así es, claro. Además tiene visos de empeorar, porque la elección de Donald Trump y el genocidio palestino son dos montañas de las que nos costará mucho descender, moral y espiritualmente. El cielo de la selva, en efecto, tiene vómito y denuncia, pero a la vez me comentaste que disfrutaste escribiéndola…

Me interesa que no se mire a la realidad latinoamericana con una visión colonizadora y exotista. Lo cual en sí mismo es redundante, porque el exotismo es siempre colonizador. El ejercicio simplista —y perverso— sería creer que las guerras, las violencias todas, las crisis políticas son temas del “otro” lado. Esa descontextualización poética (y política además, porque todo lo poético pasa por el filtro de lo político) provoca que la gente se lave las manos, vire la cara, siga en su burbuja de supuestos bienestares y viaje a los libros como si fuera a hacer un tour por una región desconocida, de la que se sale “cambiado” (las comillas son irónicas) al darse cuenta de la fortuna que se tiene de este lado y de la difícil realidad que viven los otros (las cursivas también son irónicas). Si es así, el viaje de la literatura no hace ningún bien, no tiene propósito, nace muerto, y solo ayuda a que la burbuja se haga cada vez más sólida (hasta que un día, plaf, la burbuja ya no es tal, sino búnker). Y ya sabemos —la Historia lo ha demostrado, por desgracia— cuánto cuesta hacer caer un búnker que tiene gente pertrechada adentro, gente que defiende una ideología a rajatabla, por más monstruosa, colonizadora o genocida que sea. Por eso resguardo la idea de que mis libros no hablan de una región geográfica determinada, o al menos no solo de una realidad geográfica, sino que tienen la intención de mostrar cuánto de nosotros, de todos, existe en ellos.

¿Pero hubo catarsis?

Siento ese efecto catártico cuando mi literatura funciona como el espejo incómodo de ciertas verdades y por supuesto que disfruto muchísimo si eso ocurre, pues me doy cuenta de que mi oficio tiene la utilidad de mapear la realidad en un punto histórico determinado. Que es, en sí mismo, un mapa de denuncias, una guía subjetiva de la Historia y una necesidad de gritos.

Son 350 páginas durísimas, que rara vez ofrecen respiro, donde el humor es en el mejor de los casos subterráneo. Pero a la vez resultan hipnóticas, de una belleza torcida; el rechazo lector convive párrafo a párrafo con la fascinación que generan su estilo y su historia. ¿Sentiste en algún momento que transitabas ese alambre o el grito tenía que salir y jamás estuviste pendiente de sus consecuencias?

No pienso que el libro sea más duro ni más terrible que el mundo en que vivimos, por eso nunca me preocupé por sus filos. Si algo me preocupa de verdad es que la gente llegue a los libros buscando escapar, que le pida a la literatura (y a las autoras) un texto aséptico, con olor a rosas, que “ayude” a cerrar los ojos y virar la cabeza hacia el otro lado, pensando que así se evita contemplar la distopía contemporánea en la que vivimos: lo que no se ve, no existe. Lo que no se nombra, no existe. Repito, me preocupa que se entienda la literatura solo como entretenimiento o evasión. Yo asumo con gusto la posibilidad de no ser leída. Corro el riesgo sin problema. Lo prefiero con creces a permitir que mis libros contribuyeran a la anestesia de lo humano.

Siguiendo con el “mea culpa” iniciado hace dos preguntas, escribí un texto para la web de Librújula mentando a Pedro Páramo, a Horacio Quiroga, incluso al Lorca de La casa de Bernarda Alba… y más tarde caí en que todos eran referentes masculinos, cuando esta es una historia manifiestamente femenina y feminista. Así que, por favor, corrígeme otra vez o compleméntame: ¿qué mujeres, escritoras o no, se pasean por El cielo de la selva?

En la selva se encuentran Anne Carson, Mariana Enríquez, Agustina Bazterrica, Samanta Schweblin, Elfrie de Jelinek, Cristina Morales, Olga Tokarczuk, María Fernanda Ampuero, Tatiana Tîbuleac, Frida Kahlo, Remedios Varo, Artemisia Gentileschi, Belkis Ayón, Ana Mendieta, Lydia Cabrera Infante, Dulce María Loynaz, mi madre, mi abuela, mis bisabuelas Lucía y Mirta, mis tías abuelas Cuca y Lila. Y me tomaré la licencia y haré que selva adentro ladren, se revuelquen sobre los bejucos y sean jibaritas las dos niñas de mi corazón: mis perras Happy (junto a las muertas) y Auryn (con las vivas).

He leído que acabaste El cielo de la selva en seis meses y que tu siguiente novela, La piel hembra, tendrá más de mil páginas. ¿Cómo se gesta en tu interior el magma que acaba brotando en esos procesos de frenesí creativo?

He leído que acabaste El cielo de la selva en seis meses y que tu siguiente novela, La piel hembra, tendrá más de mil páginas. ¿Cómo se gesta en tu interior el magma que acaba brotando en esos procesos de frenesí creativo?

El magma siempre está ahí, debajo de mi piel, a punto de ebullición. Mi vida es una continua lucha entre los momentos en que escribo y los momentos en que me estallan los dedos de ganas de escribir. La lava de la creación se va haciendo cada vez más presente: la alimenta la lectura, el cine, mi trabajo como profesora de escritura creativa (mi otra gran pasión), la Historia, el teatro, mis lugares de afecto, la investigación, mi devoción hacia los perros. La creación es siempre metamorfosis. Creo en solo dos cosas en este mundo: en mi familia y en la literatura.

El cielo de la selva fue, en su momento, solo la tercera novela del catálogo de Lava. ¿Qué te llevó a escoger un sello tan joven para traer este libro a España?

Tengo un olfato especial para la gente buena, y el editor de Lava es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Me alegra haber desarrollado ese olfato con el tiempo, porque me ha evitado sustos y desilusiones. Me gusta trabajar con gente que apuesta por el riesgo y que tiene ganas de tirar hacia adelante, y que al final se preocupa por tu libro tanto como tú. Todo eso me lo regaló Lava con creces. (Ojo, que las lectoras conozcan su catálogo, que es una maravilla). Además, hay que confiar en las editoriales jóvenes, ¿por qué no?

Finalmente, mi sangre argentina y el fantasma de mis asados pasados y futuros me obliga a preguntarte lo siguiente: ¿se puede seguir comiendo carne después de leer El cielo de la selva?

Siempre y cuando se entienda que lo que se come fue alguna vez un ser vivo. Tan simple como eso. Siempre y cuando no se automatice el sacrificio ni lo demos por hecho y por común.