Bizancio, con capital en la actual Estambul, salvó la cultura europea cuando cayó el imperio romano

Tras el saqueo de Roma por las tribus del Norte de Europa y el derrumbe del imperio de los césares, la cultura grecorromana, cuna de Europa, sobrevivió durante siglos en un imperio romano de Oriente con capital en la actual Estambul. Dos libros de los historiadores Peter Sarris y John Julius Norwich nos abren de par en par las puertas de Constantinopla.

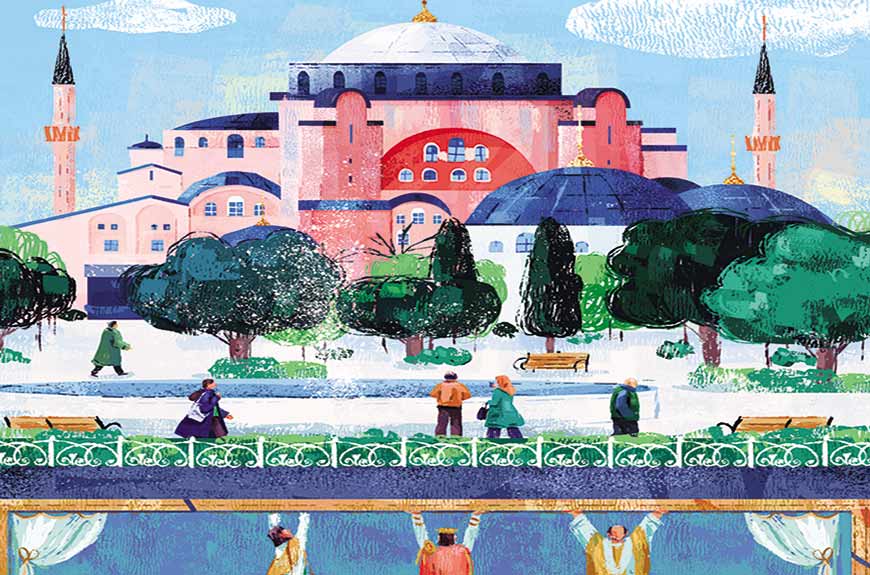

Texto: David Valiente Ilustración: Ana Cabezas

En 2020, mientras las sociedades se enfrentaban nuevamente al azote de una pandemia, Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, reconvirtió Santa Sofía, que era un museo desde la época de Atatürk, en una mezquita. Seis siglos antes, el sultán Mehmed II emprendió una acción similar a la de su sucesor republicano: la Basílica de Justiniano I el Grande se transformó en una mezquita.

Justiniano mandó erigir Santa Sofía en el 532 d.C. con un fin muy claro, que no era únicamente encabezar la gloria de Cristo en la tierra. El emperador tenía una idea muy clara de lo que significaba ser un hombre de Estado y del poder que la imaginería tenía para demostrar la fortaleza política; su mente albergaba un plan político para convertir a su imperio en el heredero de la grandeza romana y en un baluarte de los valores cristianos. Para conocer en mayor profundidad proyectos como este del emperador, el historiador especialista en la Edad Media y catedrático de Cambridge Peter Sarris ha escrito Justiniano: emperador, soldado, santo (Taurus). Su interés por este personaje histórico se remonta a sus años universitarios en Oxford, cuando tuvo que responder con un ensayo a una pregunta concreta: “¿Arruinó Justiniano el imperio que se había propuesto restaurar?”

La biografía escrita por Sarris retoma sus inquietudes de juventud y trata, además, de indagar en la parte de la historia del emperador que ha sido menos investigada y difundida por sus compañeros. Se ha documentado en multitud de libros y artículos las hazañas militares en el extranjero de Justiniano y su corte; sin embargo, existe menos constancia de su actividad política interna. Esa ha sido una de las causas, según se discierne en el texto, de que se asumiera que Justiniano era un gobernante laxo en cuanto a la promulgación de leyes internas. Peter Sarris nos dice: “En solo un mes después de convertirse en único emperador (junio de 528), Justiniano emitió más leyes de las que había promulgado su tío en la totalidad de sus ocho años y medio de reinado en solitario”.

Para el emperador, el sistema legal constituyó uno de los pilares fundamentales de su gobernanza. El derecho romano, hasta la llegada al trono de Justiniano, era un caos de leyes que se solapaban unas con otras sin sentido alguno. Por eso, encargó a quien seguramente sea el mayor jurista de Bizancio, Triboniano, la misión de hacer luz, como quien hace fuego con dos lascas, dentro de tanta promulgación legislativa. El resultado de los esfuerzos del jurista y un grupo de compañeros se materializó en el Corpus Iuris Civilis, que se dividió en el Codex Iustinianus, Digesto o Pandecta, Institutiones y Novellae Constitutiones.

De hecho, su fuerte arraigo legislativo también se puede entender como una muestra del carácter progresista, poco extendido en su época, aunque impregnado de arbitrariedades y crudeza típicos de aquel tiempo. Entre sus medidas estuvo la de proteger la vida privada de las actrices con un edicto que les facilitó “aún más el procedimiento jurídico para la rehabilitación social”, una vez hubieran abandonado el oficio. El historiador está convencido de que Teodora, esposa de Justiniano y conocedora en primera persona de ese tipo de vida, influyó (o inspiró como las musas) al emperador para promulgar esta ley. El lado oscuro de ese mundo estaba en las bambalinas, en la forma en que cientos de miles de jóvenes eran secuestradas y obligadas a ejercer una profesión que a menudo implicaba vender su cuerpo a los hombres. Estas mujeres integraban circuitos que hoy denominaríamos de trata de blancas, y, gracias a esta disposición, contaron con un salvoconducto que las permitía casarse libremente con la persona que ellas escogieran.

Sin embargo, su lado progresista en muchas ocasiones queda opacado en las fuentes por la severidad con la que perseguía y castigaba a los paganos, a los herejes y a los homosexuales. Como defensor de la cristiandad, una de sus obsesiones políticas era que su imperio se convirtiera en un referente para el resto de países defensores de la cruz. En la consecución de esta misión, se autoimpuso el deber de purificar la sociedad gobernada hasta limpiarla de toda mácula, y que la pulcritud y el celo por Dios brillaran tal y como lo establecía el Concilio de Calcedonia del año 451 d.C. Por eso, a los paganos politeístas, herejes u homosexuales, nos cuenta Sarris, les aguardaban castigos cruentos: el ajusticiado más afortunado podía darse un canto en los dientes si solo le confiscaban sus bienes y le mandaban al exilio con el miembro viril amputado porque los castigos más duros se saldan con la vida de los culpables.

Sin embargo, su lado progresista en muchas ocasiones queda opacado en las fuentes por la severidad con la que perseguía y castigaba a los paganos, a los herejes y a los homosexuales. Como defensor de la cristiandad, una de sus obsesiones políticas era que su imperio se convirtiera en un referente para el resto de países defensores de la cruz. En la consecución de esta misión, se autoimpuso el deber de purificar la sociedad gobernada hasta limpiarla de toda mácula, y que la pulcritud y el celo por Dios brillaran tal y como lo establecía el Concilio de Calcedonia del año 451 d.C. Por eso, a los paganos politeístas, herejes u homosexuales, nos cuenta Sarris, les aguardaban castigos cruentos: el ajusticiado más afortunado podía darse un canto en los dientes si solo le confiscaban sus bienes y le mandaban al exilio con el miembro viril amputado porque los castigos más duros se saldan con la vida de los culpables.

En lo relacionado con la política exterior de Justiniano, lo primero que llama la atención del texto es que el autor utilice la palabra ‘intervenir’ al desarrollar las conquistas emprendidas por Belisario, el general con más prestigio de los fieles al emperador. Esta palabra evoca las operaciones militares de invasión llevadas a cabo por Estados Unidos en países del Próximo y Medio Oriente, en el contexto de la Pax Americana. Recuérdelo, querido lector, Washington nunca invadió Irak o Afganistán, solamente intervino para salvar a la población de horrendas dictaduras. Al igual que nuestro ‘estimado’ George Bush Jr., Justiniano intervino en el norte de África e Italia con el objetivo de restituir en ambos escenarios el orden político y proteger, como es habitual en este tipo de argumentarios, la integridad, en su caso, de los romanos, ciudadanos del reino Vándalo y del reino Ostrogodos.

Sin duda, Justiniano desarrolló una política ambiciosa tanto a nivel interno como externo, y tuvo grandes triunfos. Pero, a pesar del éxito, los últimos años de gobierno, el imperio entró en un proceso de decadencia: los desórdenes y la desconfianza social causados por la revuelta de Nike, la peste bubónica, las hambrunas derivadas de un cambio brusco de temperaturas y el resurgir militar de los persas por el flanco este del imperio, condujeron a Bizancio a una fuerte crisis, que no significa que entrara en decadencia. El emperador conoció la gloria pero también la derrota, ya que su muerte ocurrió en 565. Peter Sarris termina su biografía haciendo un balance de la obra política de Justiniano I el Grande: “Las incursiones occidentales del emperador fueron siempre en esencia oportunista. Desde el principio, lo que más le importó fue la definición de ‘ortodoxia’ y la reforma de las leyes. En estos dos ámbitos sí pervivieron sus éxitos”.

Una nueva edad de Oro

Tuvieron que pasar tres siglos hasta que se produjo el resurgir bizantino. Entre tanto, en la Navidad de 800 d.C., el papa León III coronó a Carlomagno emperador. Este hecho, cargado de simbolismo, nos muestra el poder que el rey franco llegó a poseer, ya que en una sola noche no solo sometió los intereses terrenales del papado, sino que también desafió la supremacía imperial y religiosa de Bizancio, que llevaba un tiempo siendo cuestionada.

Por eso, el historiador y diplomático John Julius Norwich comienza su segundo volumen de la Historia de Bizancio explicando la coronación de Carlomagno porque es un punto de referencia que le permite abordar las tensiones surgidas en el Mediterráneo. Este segundo libro titulado Bizancio: el apogeo (Ático de los libros), narra la historia del imperio desde el reinado de Irene I de Atenas (797) hasta la muerte de Alejo I Comneno (1118), un momento de esplendor para el Imperio bizantino.

Desde las primeras páginas el autor deja claras sus intenciones de explicar los casi trescientos años de historia bizantina tomando como eje central la vida de los emperadores y el séquito que los acompañó en el ejercicio de gobierno y el engrandecimiento del imperio. Otros historiadores, como Steven Runciman, en La caída de Constantinopla o Bizancio: estilo y civilización, prioriza los procesos estructurales o las tendencias generales, dejando a un lado las intimidades más profundas del ser humano. Las escenas anecdóticas, además de aproximarse a la estética propia de la literatura costumbrista, muestran de múltiples formas la importancia que las debilidades y las fortalezas de los emperadores tenían a la hora de ejercer un liderazgo efectivo durante el auge y la crisis del imperio.

De hecho, otro de los puntos fuertes de la obra del diplomático e historiador británico es su intento sincero de mantener una postura imparcial, nada fácil si tenemos en cuenta que el autor ha dedicado una parte importante de su vida a investigar el Mediterráneo y sus comunidades costeras. Algunos autores predecesores hacían una literatura sobre Bizancio pretenciosamente académica, ya que replicaban, casi como papagayos, las observaciones realizadas, entre otros, por el historiador Edward Gibbon, quien consideraba que Bizancio había supuesto una etapa “degenerada” del Imperio romano. Norwich ni romantiza ni juzga los hechos, simplemente trata de describirlos tal y como sucedieron de la forma más metodológica posible, aunque también es verdad que existen otros historiadores más metodológicos que han trabajado sobre cuestiones similares.

Como sucedió con Justiniano, pero a la inversa; los años del auge bizantino han sido estudiados en profundidad en lo referente a la política interior. Historiadores como George Ostrogorsky o Cyril Mango centraban su análisis en las facultades económicas y políticas del imperio. Sus estudios dan la impresión de mostrar a un gigante político aislado del mundo que lo rodea, salvo cuando emprende alguna batalla contra sus rivales. Sin embargo, John Julius Norwich, sobre todo en este segundo volumen y sin descuidar la proyección interna del imperio, pone el acento en el arbitraje diplomático y cultural que mantuvo con la Rus de Kiev, el Imperio búlgaro, los árabes o el papado. Los emperadores de la dinastía macedonia, subraya el historiador británico, se preocuparon por recopilar los clásicos y promover la cultura. Gracias al interés de Constantino VII por el conocimiento, por ejemplo, Bizancio se convirtió en un puente entre dos grandes visiones del mundo: la oriental y la occidental.

Como sucedió con Justiniano, pero a la inversa; los años del auge bizantino han sido estudiados en profundidad en lo referente a la política interior. Historiadores como George Ostrogorsky o Cyril Mango centraban su análisis en las facultades económicas y políticas del imperio. Sus estudios dan la impresión de mostrar a un gigante político aislado del mundo que lo rodea, salvo cuando emprende alguna batalla contra sus rivales. Sin embargo, John Julius Norwich, sobre todo en este segundo volumen y sin descuidar la proyección interna del imperio, pone el acento en el arbitraje diplomático y cultural que mantuvo con la Rus de Kiev, el Imperio búlgaro, los árabes o el papado. Los emperadores de la dinastía macedonia, subraya el historiador británico, se preocuparon por recopilar los clásicos y promover la cultura. Gracias al interés de Constantino VII por el conocimiento, por ejemplo, Bizancio se convirtió en un puente entre dos grandes visiones del mundo: la oriental y la occidental.

Sin embargo, al igual que sucedió en tiempos de Justiniano, el Imperio Bizantino entró en un profundo proceso de decadencia. Norwich muestra cuáles fueron las causas del debilitamiento imperial, y entre ellas se puede destacar las tensiones entre el centro político y la periferia, por el intento de conseguir mayor poder político, o incluso la disgregación total. El cisma de 1054 fue otra causa del debilitamiento de Bizancio que además Norwich enfoca desde las consecuencias políticas. Por supuesto, el británico no olvida mencionar las reformas fiscales y la política económica que, si bien es verdad que proveyeron al Imperio bizantino de una fuente importante de ingresos, con el tiempo se convertiría también en un motivo más de su decadencia, sobre todo cuando la hacienda quedó vacía por el esfuerzo bélico internacional que Constantinopla tuvo que mantener en diferentes frentes. Aquí se aprecia otra causa más: la guerra, que sumada a la corrupción de la élite, ofrece al autor suficientes materiales para analizar en su tercer volumen la decadencia y la caída del imperio que lució púrpura y también oro.