Artes Marciales, golpes profundos

Son prácticas milenarias que requieren años de entreno, estudio, paciencia, talento y concentración. Cuando se han trasladado al relato de la literatura y el cine, toda esa profundidad se ha perdido por el camino. Especialmente cuando desde Occidente hemos querido contar las artes marciales a patadas.

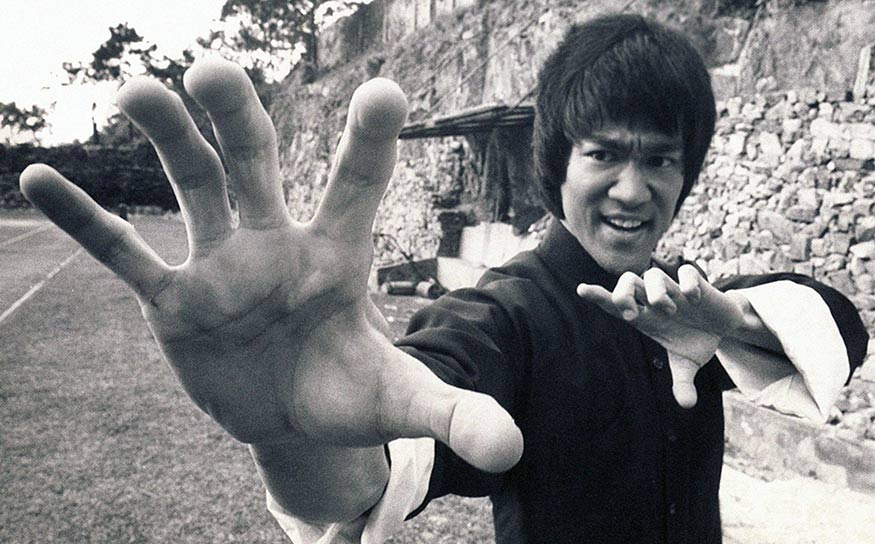

Bruce Lee

Texto: Antonio Iturbe

Carmelo Ríos, profesor de Aikido y gran divulgador de las artes marciales en España, reúne en El espíritu de las artes marciales reflexiones y sentencias de grandes expertos. El maestro Nobuyoshi Tamura nos dice que “la verdadera victoria, la victoria total, no consiste en destruir a vuestro adversario sino en englobarlo”. Son muchas las voces que insisten en mostrar las artes marciales no como un sistema de soltar guantazos sino como una forma de control mental y de tratar de disuadir al adversario violento para que el enemigo deje de serlo. Se trata de  un camino de armonización espiritual muy relacionado con la energía interior (el ki). “La verdadera fuerza reside en el mundo espiritual”, nos susurra el maestro Mitsuji Saotome.

un camino de armonización espiritual muy relacionado con la energía interior (el ki). “La verdadera fuerza reside en el mundo espiritual”, nos susurra el maestro Mitsuji Saotome.

La pista de los relatos de artes marciales en Oriente se remontan al siglo VII, pero hunden sus raíces en la literatura oral que nace en esa noche de los tiempos cuando, después de las tareas del día, la gente en lugar de las stories de Instagram o las series de Netflix y HBO se sentaban alrededor del fuego a escuchar a un contador de historias. Durante la dinastía Tang eran ya muy populares los romances de guerreros diestros en artes marciales con componentes sobrenaturales.

Ahí emerge el género que conocemos como wuxia, que vendrían a ser nuestras novelas de caballerías en versión oriental. Héroes con un alto sentido del honor utilizan sus conocimientos de lucha cuerpo a cuerpo pero también con espada o arco, para restablecer el bien en historias entrecruzadas por romances difíciles y magia. Un género de espada, artes marciales y brujería en la China ancestral, que ha llegado hasta nuestros días.

En España hubo una generación de clase media a final de los años 1970 que lo más lejos que viajaba era en agosto a la casa del pueblo, a la que se le abrió una puerta a la exuberancia guerrera de Oriente con la serie La frontera azul. Yo supe muchos años después que se trataba de una serie de televisión japonesa titulada originalmente Suikoden (水滸伝), que podría traducirse como Los márgenes del agua, basada en el cómic de Mitsuteru Yokoyama, a su vez adaptación de una novela china atribuida a Shi Nai’an y Luo Guanzhong. Pero con once años yo lo único que sabía es que me hipnotizaba esa historia ya desde el inicio de cada episodio donde una voz grave sentenciaba: “Un viejo proverbio chino dice: No desprecies a la culebra por no tener cuernos, quizá se convierta en dragón”. Y explicaba que nueve docenas de héroes cruzaron la frontera azul del río Liang Shan Po, liderados por el invencible Ling Chung. Cada uno con una habilidad, don o fortaleza especial para oponerse a los oficiales de Kao, corrompidos por la política del favorito del emperador que tienen a la gente humilde sumida en la miseria.

Unos años antes se había estrenado en España la serie Kung Fu, protagonizada por un monje shaolin muy contemplativo, pacífico y zen hasta que le tocaban las narices y sacaba a pasear su conocimiento del kung-fu y ponía en su sitio a los abusones de turno. Inicialmente debía haber sido protagonizada por Bruce Lee (fue él quien propuso la idea de un monje experto en artes marciales en el Oeste americano) pero el productor norteamericano Jerry Thorpe, haciendo honor a su nombre, decidió que Lee tenía unos rasgos demasiado asiáticos (cosa que suele suceder si tus padres son chinos) y contrataron para interpretar al “Pequeño saltamontes” al actor David Carradine. La serie era lenta, de poca acción (por eso en Estados Unidos fue un fracaso) pero en Europa gustó mucho, aunque las escenas de lucha solo eran un minuto al final de todo y rodadas con unos desenfoques y desencuadres que pretendían ser esteticistas pero que servían para disimular que David Carradine de Kung-Fu no tenía ni puta idea.

En los años 1970 el rey indiscutible del relato de las artes marciales fue Bruce Lee (nacido en San Francisco de padres chinos) a través de sus películas donde había pinceladas de filosofía oriental y carretadas de hostias fabulosamente coreografiadas con su extraordinario talento de artista marcial y antiguo bailarín de claqué. Sus pensamientos filosóficos han sido recogidos en varios libros como Be Water, Un artista de la vida o El Tao del Jeet Kune Do, donde recoge sus técnicas de lucha pero también sus reflexiones filosóficas sobre las artes marciales. Películas como Furia oriental, Operación Dragón o Kárate a muerte en Bangkok son ya míticas. Por desgracia, falleció inesperadamente a los 32 años tras tomar un fármaco para la migraña y no sabemos cómo habría derivado su empeño en mostrar la fuerza física y espiritual de las artes marciales en Occidente.

Tras años de decaimiento del género en el cine, en 1984 la película Karate Kid protagonizada por Ralph Macchio volvió a ponerlo en órbita, pero con otros parámetros más edulcorados. Macchio no sabía nada de artes marciales ni de filosofía oriental. Para preparar la película tan solo estudió karate durante seis semanas con un instructor americano. Pero la voraz máquina de Hollywood convirtió Karate Kid en una franquicia rentabilísima con varias películas cada vez más insoportables que se estiró hasta la actualidad, con la continuación en la serie Kobra Kai donde interviene el propio Macchio volviendo a hacer su papel del paniaguado Daniel LaRusso. La infantilización del género continuó con las películas de lucha amable que solía representar Jackie Chan, con menos sangre, menos situaciones perturbadoras y más finales felices.

El género wuxia con verdaderas raíces orientales llegó a Occidente a través del cine con películas míticas como Los siete samuráis de Akira Kurosawa y, de manera más comercial, el cine de Zhang Yimou (Hero, La casa de las dagas voladoras) o Ang Lee (Tigre y dragón), donde se mezcla lo sobrenatural, el efectismo de la ópera china y la espectacularidad visual del gusto de Hollywood.

En la novela, el género wuxia ha encontrado acomodo en una actualización que lo sitúa en escenarios más actuales e incluso distópicos, con éxito entre el público juvenil que valora la acción, el ingrediente mágico y las tensiones románticas de los personajes. Ahí está, por ejemplo, Chen Ci Lan Tiao con sus Crónicas de las guerras primordiales, que nos arrancan de nuestra realidad actual y teletransportan al protagonista a un mundo primitivo de gente salvaje con una fuerza sobrehumana. En El Primer Cazador, firmado por D-Dart, el protagonista también es arrancado de su realidad cotidiana cuando los monstruos venidos de otra dimensión empiezan a acechar por todas partes y ha de desplegar todo su conocimiento de lucha para combatirlos. Tian Can Tu Dou sí sitúa su acción trepidante de Universo Marcial (convertido también en serie de televisión) en una China ancestral donde la realidad se funde con lo sobrenatural y lo trascendente. En nuestro entorno, Francisco Narla en Rónin nos lleva al Japón en plena guerra civil del siglo XVII. Ronin es en Japón el nombre que daban a los samuráis que no tenían un amo a quien servir. Aquí veremos una curiosa pirueta que une al samurái con un caballero español durante el desmadejado reinado de Felipe III ha de partir hacia Manila, donde le tenderán una trampa.

El peligro Rohmer

En el mundo de la ficción occidental, nadie ha tenido tanto éxito en mostrar los secretos más oscuros de Oriente como Sax Rohmer con sus trece historias del malvadísimo Fu-Manchú. Rohmer fue un autodidacta con tendencia a inventarse cosas (su verdadero nombre era Arthur Henry Sarsfield Ward , pero tampoco, porque el Sarsfield también se le añadió por la patilla para darse enjundia). Tras ejercer muchos trabajos temporales, en 1903 vendió el relato La momia misteriosa a una revista semanal. En 1909 se casó con Rose Elizabeth Knox, malabarista de circo y artista clarividente que le inició en la práctica de la ouija y en las tertulias con espectros fallecidos. En 1913 publicó El misterioso Dr. Fu-Manchú basándose, según él, en el jefe de una triada del barrio londinense de Limehouse que controlaba las timbas chinas y el tráfico de opio. Retrata a Fu-Manchú como alguien con una inteligencia gigantesca y todos los recursos de la ciencia antigua y moderna al servicio del mal, uno de esos malos empeñados en conquistar el mundo: “Imagínese a ese ser monstruoso, el peligro amarillo encarnado en una sola persona”. Ya en su época hubo contestación a la manera en que pone a China en el epicentro del mal. Aunque seguramente Rohmer no era un racista, o no más que la media de la época, sino un tipo listo y fantasioso que detectó un filón desde el momento en que la primera entrega fue un éxito inmediato. Ahí se nos presenta a la pareja de buenos, el agente del gobierno británico Nayland Smith y el Dr Petrie, un remedo de Sherlock Holmes y doctor Watson, porque es Petrie el narrador de la aventuras al igual que lo era Watson. Y los malos, comandados por Fu.Manchú: una horda de miembros del Si-Fan que conocen todos los secretos del ninjitsu, arte marcial oscura que les permite filtrarse en cualquier lugar sin ser vistos ni oídos y liquidar a cualquiera en un parpadeo y desaparecer.

Posteriormente, Sax Rohmer se inició en la orden de los rosacruces, aseguró haber tenido contacto con espectros del más allá, viajó a Egipto de vacaciones y regresó dando conferencias como si fuera un gran egiptólogo. Ganó mucho dinero y se lo gastó todo en timbas de cartas y casinos. Pese a la dudosa personalidad de Rohmer, su contribución al desprestigio de los chinos en Reino Unido y el trazo grueso de novela de género con malos muy malos, buenos muy buenos, cadáveres y mujeres seductoras… hay algo en sus novelas. Ese Londres portuario donde los ninjas se mueven como girones de niebla, ese refinamiento en el crimen con venenos y técnicas tan sofisticadas como extravagantes y ese carisma de Fu-Manchú, mucho más fascinante que Nayland Smith y Petrie, eternos perseguidores tontorrones que nunca lo consiguen atrapar.

Posteriormente, Sax Rohmer se inició en la orden de los rosacruces, aseguró haber tenido contacto con espectros del más allá, viajó a Egipto de vacaciones y regresó dando conferencias como si fuera un gran egiptólogo. Ganó mucho dinero y se lo gastó todo en timbas de cartas y casinos. Pese a la dudosa personalidad de Rohmer, su contribución al desprestigio de los chinos en Reino Unido y el trazo grueso de novela de género con malos muy malos, buenos muy buenos, cadáveres y mujeres seductoras… hay algo en sus novelas. Ese Londres portuario donde los ninjas se mueven como girones de niebla, ese refinamiento en el crimen con venenos y técnicas tan sofisticadas como extravagantes y ese carisma de Fu-Manchú, mucho más fascinante que Nayland Smith y Petrie, eternos perseguidores tontorrones que nunca lo consiguen atrapar.

Las historias de Fu-Manchú, el Dr. Petrie y Nayland Smith cayeron en el olvido durante décadas. En los años 1970 fueron inesperadamente rescatadas por la editorial Marvel dentro de su apartado de Artes Marciales en la serie Shang-Chi. Una serie que, a su vez, cayó en el olvido treinta años hasta que el revival de súper-héroes convirtió a Shang-Chi en películas, malísimas, por cierto. Los cómics setenteros eran infinitamente mejores, con las píldoras de filosofía oriental que lanzaba el guionista de la serie, Steve Englehart. Shang-chi es el hijo de Fu-Manchú que le sale rebelde. Es entrenado como el mejor de todos los ninjas, pero cuando ha de reventar a su primera víctima se da cuenta del horror y huye de su maligna influencia. Su poderoso padre le manda constantemente ninjas y todo tipo de asesinos poderosos que él ha de ir noqueando cómic tras cómic. En los años 1970, ver a alguien con un kimono rojo brillante caminar descalzo por Nueva York resultaba de lo más exótico. La serie fue perdiendo brillo, incluso un problema con los herederos de Rohmer hizo que no se pudiera usar ya más la figura de Fu-Manchú y por la cara le cambiaron el nombre a su icónico padre. Todo entró en decadencia hasta que se diluyó a final de los años 1980. Su retorno al cine ha sido una resurrección innecesaria. A veces, hay que dejar a los mitos morir en paz.