100 años después, ¿por qué nos sigue fascinando Yukio Mishima?

En enero de 1925 nació el escritor y ensayista Yukio Mishima, un referente de la literatura japonesa cuya vida y obra sigue atrapando a lectores de todo el mundo.

Texto: David Valiente

Mi primer contacto con Yukio Mishima tuvo lugar en segundo de carrera. Ningún profesor había pronunciado antes su nombre y tampoco era uno de los muchos jóvenes que sentían una especial admiración por la cultura nipona y soñaban con visitar el país de origen del autor. Sin embargo, hace ya nueve años, una mañana de otoño salí de un pequeño templo literario con una de sus novelas entre mis manos. Esa misma tarde, dejé de lado mis obligaciones curriculares y me convertí en un iniciado en los mundos complejos de Mishima, un acólito de por vida. Esa primera lectura fue El rumor del oleaje.

Cuando pasé la última hoja, sentí una curiosidad ardiente. Traté de mantenerme sereno, pero su estilo no se parecía a nada que hubiera leído anteriormente: poseía una inquietante combinación entre la belleza sideral y el desgarrador lamento de una víctima acuchillada, que armonizaba en cada imagen de su novela, transmitiendo un talento sui géneris. Mi mente sintió el acoso de imágenes evocando las peores catástrofes bíblicas. Una búsqueda rápida en la red me llevó al día de su muerte. No apareció su nacimiento ni su obra más leída, sino el 25 de noviembre de 1970.

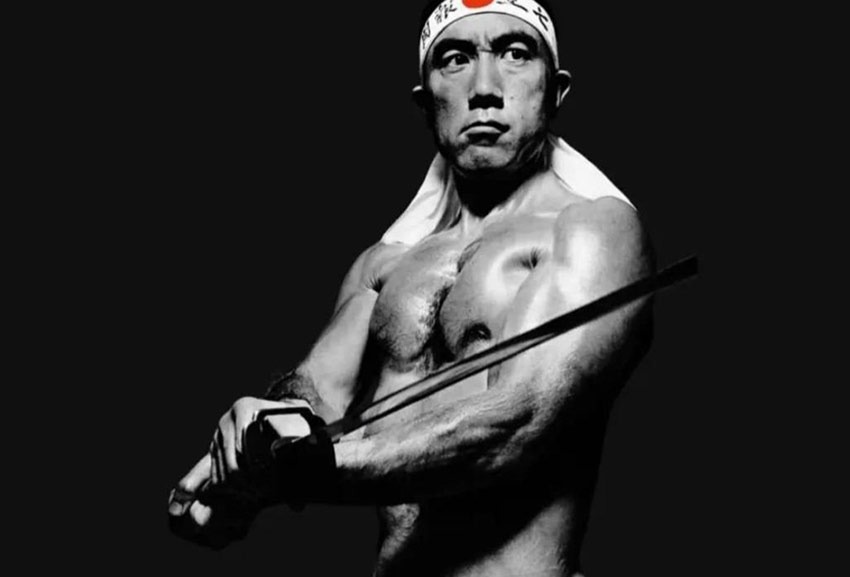

Cuatro o cinco lecturas después comprendí por qué. Ya lo advirtieron los intelectuales europeos que lo admiraron: desde que Mishima tuvo conciencia de la existencia de la muerte, sentenció su cuerpo a entregarse a los brazos de la parca de una manera trágica o patética, según se mire. Sus músculos, forjados con disciplina, no iban a sucumbir a la degradante condena de la vejez, su piel no se iba a carcomer y sus familiares no lamentarían la pérdida junto a una cama con sus restos yaciendo inertes. Yukio Mishima decidió hacer de su vida un poema de verso libre y desde los primeros versos ya sabía que su destino sería probar el acero frío del tantō desgarrándole el vientre.

Su muerte, sin duda, ha llamado la atención de miles de personas en todo el mundo y entre ellas podemos citar a Manuel Florentín, ex editor de Alianza Editorial, y el visionario que recuperó la obra del autor de las garras del olvido en España. En un intercambio de correos electrónicos, Manuel recuerda las imágenes que el telediario emitió para informar sobre el suicidio ritual de Mishima. Corrían los años 90 y Manuel, ya en el puesto de editor de Alianza, encargó a dos traductores, Carlos Rubio y Jordi Fibla, que resucitaran el espíritu samurái de Japón desde la lengua cultivada por Mishima. Así, el lector español comenzó a leer las novelas del pseudosamuraí traducidas del japonés y no del inglés y el francés, como se había hecho en los años 70 y 80.

La muerte del escritor ha llevado a muchas personas a convertirse en sus lectores. Sin embargo, el traductor, profesor y escritor Carlos Rubio, autor de un maravilloso ensayo sobre las mujeres escritoras japonesas, Mil años de literatura femenina en Japón, comenta en un correo que esto tan producente para las ventas de sus libros, en realidad, “ha perjudicado la valoración objetiva del conjunto de su obra” al ensombrecer su grandísima calidad literaria. Fernando Cordobés, afincado en Japón, que junto a su esposa Yoko Ogihara han traducido La estrella más hermosa, corrobora las palabras de su compañero: “Todo el mundo recuerda su muerte, su extrañísima y funesta salida de escena. No hay comentarios sobre su obra. Por desgracia, su acto final la eclipsó en gran medida, lo cual no significa que no se aprecie”.

La muerte del escritor ha llevado a muchas personas a convertirse en sus lectores. Sin embargo, el traductor, profesor y escritor Carlos Rubio, autor de un maravilloso ensayo sobre las mujeres escritoras japonesas, Mil años de literatura femenina en Japón, comenta en un correo que esto tan producente para las ventas de sus libros, en realidad, “ha perjudicado la valoración objetiva del conjunto de su obra” al ensombrecer su grandísima calidad literaria. Fernando Cordobés, afincado en Japón, que junto a su esposa Yoko Ogihara han traducido La estrella más hermosa, corrobora las palabras de su compañero: “Todo el mundo recuerda su muerte, su extrañísima y funesta salida de escena. No hay comentarios sobre su obra. Por desgracia, su acto final la eclipsó en gran medida, lo cual no significa que no se aprecie”.

Uno de los logros más significativos de Mishima es haber cumplido con el precepto chejoviano que alienta a los escritores a no decir que la luna brilla, sino a mostrar el destello de la luz sobre los cristales rotos. Muy pocos escritores son capaces de combinar poesía pura con profundidad intelectual y un análisis de los sentimientos más hondos. Su inteligencia literaria sabe hallar destellos de belleza en la vulgaridad, mientras indaga con absoluta soltura en el alma humana; es como si de golpe y porrazo Fiódor Dostoyevski hubiera abandonado el vodka y se hubiera aficionado al sake.

Carlos Rubio no se equivoca al alabar la infinita imaginación del autor de Los años verdes. Esa imaginación que transforma lo concreto y arcaico en universal y rupturista. La literatura de Mishima fractura los sesgos de los lectores de cualquier rincón del planeta gracias a su capacidad de limpiar la pátina de luces de neón e hiperconectividad y mostrar la esencia del alma japonesa.

La obra de Mishima, prosigue Carlos Rubio, toma en cuenta “ideales profundamente humanos y constantes, ajenos al vaivén de modas y contextos políticos”. Se adentra en los temas que convirtieron a las epopeyas homéricas en clásicos ineludibles. Con el amor, la muerte, la belleza, el heroísmo, la juventud, organiza un simposio de sentimientos, escanciado con verdades y mentiras rebajadas con las aguas del lenguaje universal.

De Mishima, se deben valorar también esas grandes dicotomías que marcaron su vida y su obra. Aunque su lenguaje es universal, apela a la japoneidad que quedó atrás, absorbida por la avaricia de unos bárbaros que arribaron manu militari en las costas del archipiélago y pusieron a una sociedad en la difícil tesitura de abandonar el estilo de vida que durante siglos había permanecido prácticamente impertérrito y sustituirlo por una nueva forma de estar en el mundo con aires occidentales. En realidad, esto supuso obligarlos a elegir entre ser o ser devorados. Sabemos cuál fue su elección y las consecuencias nefastas no solo para el entorno sino también para ellos mismos. Su dios cayó del pedestal, no era más que un hombre con voz débil y derrotada. Estados Unidos convirtió el país en su base y burdel particular en el Pacífico y, no contentos con ello, les impuso cómo debían gobernar su vida política e íntima. Se sepultaron casi definitivamente creencias ancestrales y abrieron las puertas (esto sí, de manera definitiva) a la modernidad y al crecimiento económico, con prisas y grandes pausas. La última de estas pausas dura casi cuarenta años.

Mishima, en esencia, habla de esta transformación abrupta y de la psicosis colectiva que esto produce en una sociedad con un pasado rico y particular. No en vano, esta prospección de Japón aún es útil y aleccionadora para muchos otros países que en la actualidad experimentan ese choque, a veces demoledor, entre la tradición y la modernidad. No es casual que las novelas de Mishima sean leídas en los círculos académicos de países como la India, Bangladesh o Singapur. Su lectura de nicho está relacionada, entre otros motivos, con los cambios sin precedentes desde los años noventa (y en el caso del último país antes) que tensionan la realidad social de millones de individuos.

Por descontado, las contradicciones de Mishima enriquecen su ideario y estética, pues los textos no señalan una personalidad de convicciones volubles. Al contrario, su retórica muestra la forma de estar en el mundo de un librepensador con sólidas creencias. Esto le permitía, sin complejos, criticar tanto las manifestaciones filocomunistas de los años 70 como a los intelectuales que admiraban la Revolución Cultural china y donar la mitad de sus derechos de autor Caballos desbocados a movimientos obreros y sindicatos.

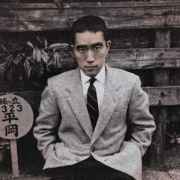

Asimismo, mostraba su repulsa por la cultura occidental del consumismo o a los principios estéticos importados del extranjero, pero había leído con avidez las obras de Oscar Wilde, Thomas Mann, el Marqués de Sade, Friedrich Nietzsche, y muchos más autores europeos y estadounidenses de diferentes épocas y estilos. Fernando Cordobés dice que “era, de hecho, un hombre occidentalizado (no hay más que ver las fotografías de su casa) y, al mismo tiempo, vivía como pocos en las raíces profundas de su propia cultura”.

¿Entonces podríamos decir de él que fue un puente entre dos mundos? Es pronto para asegurarlo. De momento, quedémonos en que fue un adelantado de su tiempo, no solo hablando en términos literarios. Los jóvenes de hoy alucinarían en colores si supieran que hace cincuenta y cinco años, a un escritor de gran mérito y reconocimiento le gustaba levantar pesas, practicar artes marciales y exhibir el resultado de sus esfuerzos en fotografías en las cuales se cuidaba de los ángulos y la expresión corporal para conseguir la mejor instantánea.

Yukio Mishima empezó en el camino de las artes marciales y el levantamiento de pesas con el objetivo de olvidar un pasado marcado por la debilidad tanto de sus miembros como de su espíritu. También, infló sus músculos por el miedo que le daba ser absorbido por completo por sus mundos literarios y perder la brújula del tiempo terrenal. Sin embargo, a medida que su cuerpo se hinchaba, también lo hacía su narcisismo. Estoy seguro de que el autor de La casa de Kyoko habría disfrutado de las redes sociales y habría sido el primero en exponerse a ellas. Pero no le veo sentado delante de una cámara hablando de libros, sino levantando pesas, con su equipo de asesores y patrocinadores y con el lambo aparcado en la entrada del gimnasio.

Otro factor a tener en cuenta para comprender el interés que despierta el autor es el giro geopolítico y geoeconómico que la política internacional lleva tratando de asumir desde principios de los noventa. Los países miran cada vez más hacia el este, hacía esa región que un general indio bautizó como Indo-Pacífico y que es el lugar donde presente y futuro convergen no sin generar un antojo de tiranteces. Esta situación, además del exotismo sempiterno, atrae el interés de las personas por conocer las culturas que bordean los dos océanos más dinámicos del mundo. Y debido al crecimiento económico que precedió a los años 90, Japón fue el primer país en exportar de manera masiva sus tendencias culturales, entre las que se encontraba la literatura y Yukio Mishima. Su hábil manejo del soft power ha sido intentado replicar por otros países del entorno.

¡Mishima, fascista, quítate la máscara!

Tras el suicidio ritual, la imagen de Mishima resultó gravemente dañada, sobre todo en los círculos epistemológicos que rechazaron al escritor, sus ideas políticas y su acto final debido a que veían en el conjunto una continuación del pernicioso veneno nacionalista que sumió a la sociedad japonesa en un estado de locura colectiva. A partir de este punto, críticos, filósofos e historiadores japoneses (Masao Maruyama, Takaaki Yoshimoto, Kojin Karatani) y extranjeros (Francisco Rosa Novalbos, Gavin Walker, Roy Starrs) asociaron algunas de sus ideas con los movimientos de extrema derecha y el fascismo.

El tiempo ha pasado y estas vinculaciones siguen presentes, al menos, en los circuitos académicos. Recuerdo estar en tercero de carrera y asistir a una asignatura llamada Historia Cultural de la Edad Contemporánea impartida por una profesora sapientísima, con infinidad de artículos publicados y muy buena docente. Esta profesora, abierta a los debates, definió a Mishima como un autor japonés con tendencias fascistoides. Por aquel entonces, unos meses después de descubrirlo, además de El rumor del oleaje, ya había leído La escuela de la carne, El pabellón dorado, Música, Nieve de primavera, La corrupción del ángel y Confesiones de una máscara. Atesoraba el conocimiento suficiente, pero aún me faltaba la entereza intelectual y las ganas de interpelar a mi profesora.

El tiempo ha pasado y estas vinculaciones siguen presentes, al menos, en los circuitos académicos. Recuerdo estar en tercero de carrera y asistir a una asignatura llamada Historia Cultural de la Edad Contemporánea impartida por una profesora sapientísima, con infinidad de artículos publicados y muy buena docente. Esta profesora, abierta a los debates, definió a Mishima como un autor japonés con tendencias fascistoides. Por aquel entonces, unos meses después de descubrirlo, además de El rumor del oleaje, ya había leído La escuela de la carne, El pabellón dorado, Música, Nieve de primavera, La corrupción del ángel y Confesiones de una máscara. Atesoraba el conocimiento suficiente, pero aún me faltaba la entereza intelectual y las ganas de interpelar a mi profesora.

Es habitual leer textos de personas (no diré nombres) que tiran la piedra y esconden la mano al hablar de la supuesta filia del japonés por el fascismo. Pero esta vez, voy a responder con algunos argumentos, justo cuando el mundo torna hacia el conservadurismo y el ‘liberalismo arancelario’. Siento decepcionar a las personas, pero Mishima no fue fascista. Suscribo a Florentín cuando dice que Mishima “no tenía unas ideas políticas claras”.

El ideario fascista apela al colectivismo y la subordinación estatal como principio regulador de la vida de los individuos. Mishima, por el contrario, concebía el nacionalismo desde un prisma estético e individual, es decir, su idea de nación, encarnada en un Estado, no presentaba una proyección organizada, más bien, la concebía como una suerte de culmen del sacrificio individual. Su fervor nacionalista, además, defendía el retorno a la idiosincrasia samurái y el enaltecimiento del emperador como máxima institución política y espiritual del país. Es verdad que el fascismo italiano y el nazismo idealizaban pasados imperiales, pero en Mishima la añoranza buscaba recrear fielmente ese mundo. De ahí su rechazo a la modernidad y al avance industrial, un sentimiento que los fascistas no compartieron, salvo en el ámbito del arte y la estética.

Por otro lado, no existen evidencias claras que pudieran asociarle con unas actitudes racistas o antisemitas. Algunos articulistas afirman que hay fragmentos de entrevistas en los que Mishima ensalza la raza japonesa. Sin embargo, ninguno de ellos cita fuentes concretas y yo tampoco las he encontrado en mi bibliografía de referencia, que es amplia y variada. En definitiva, asegurar que Yukio Mishima era fascista o tenía tendencias fascistoides es simplificar puerilmente su trayectoria intelectual y vital.

Es más acertado seguir el enfoque de algunos intelectuales europeos, quienes indagaron con la mente abierta en la vida y obra del escritor. Por supuesto, su muerte trágica causó un gran impacto, pero, a diferencia de los pensadores japoneses, no sintieron la necesidad de olvidar lo sucedido ni cerrar ninguna herida. Escritores de renombre, como Michel Foucault y Marguerite Yourcenar, invirtieron esfuerzos en comprender la heterogénea personalidad del nipón. Las obras de Mishima encontraron un espacio de estudio en las universidades y su popularidad saltó a la gran pantalla de la mano del cineasta estadounidense Paul Schrader.

A finales de los años 90 y principios de los 2000, Mishima volvió a estar presente en las universidades japonesas. Sin embargo, su damnatio memoriae no se disipó del todo hasta 2016, tras reeditarse Una vida en venta, novela que a finales de los sesenta había pasado sin pena ni gloria, pero casi medio siglo después se convirtió en un superventas. Manuel Florentín al enterarse encargó a Jordi Fibla que la tradujese al español para incluirla en el catálogo.

De pronto, Mishima captó de nuevo la atención de sus compatriotas, sobre todo de los jóvenes, cuyas preocupaciones eran de otro tipo. Poco les importaban el ultranacionalismo, su imagen viril y el militarismo del autor; querían resolver los problemas de su vida diaria, derivados de la crisis de identidad y la transformación del país. Y encontraron consuelo en alguien que, aunque no habían comprendido en su momento, parecía entenderlos a ellos.